Die Hirnnervenlähmung ist eine angeborene oder erworbene Dysfunktion eines oder mehrerer Hirnnerven Hirnnerven Überblick über die Hirnnerven, die wiederum zu fokalen neurologischen Defiziten der motorischen oder sensorischen/sensiblen Funktionen im Innervationsgebiet führen. Kopf-/Halstrauma, Raumforderungen, infektiöse Prozesse und Ischämie/Infarkt gehören zu den vielen Ursachen für diese Funktionsstörungen. Die Diagnose erfolgt zunächst klinisch und wird durch diagnostische Hilfsmittel unterstützt. Die Behandlung umfasst sowohl symptomatische Maßnahmen als auch Interventionen zur Korrektur der zugrunde liegenden Ursache.

Inhalt

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die folgende Tabelle fasst die Funktionen der 12 HN zusammen.

| HN | Name | Funktion | Qualität |

|---|---|---|---|

| I | Olfaktorius | Geruch | Sensorik |

| II | Opticus | Sehvermögen | Sensorik |

| III | Okulomotorius |

|

Motorik |

| IV | Trochlearis | Augenbewegung (M. obliquus superior) | Motorik |

| V | Trigeminus |

|

Gemischt |

| VI | Abduzens | Augenbewegung (M. rectus lateralis) | Motorik |

| VII | Facialis |

|

Gemischt |

| VIII | Vestibulocochlearis |

|

Sensorik |

| IX | Glossopharyngeus |

|

Gemischt |

| X | Vagus |

|

Gemischt |

| XI | Accessorius |

|

Motorik |

| XII | Hypoglossus | Zungenbewegungen | Motorik |

Hirnnerven

Bild von Lecturio.

Überblick über die peripheren und zentralen Komponenten des olfaktorischen Systems

Bild von Lecturio.

Ein genauerer Blick auf die olfaktorischen Sinneszellen in der Riechschleimhaut, die durch die Lamina cribrosa hindurchtreten und am Riechkolben auf das 2. Neuron umgeschalten werden

Bild von Lecturio.

Untersuchung des I. Hirnnervs: Testung von vertrauten olfaktorischen Reizen

Bild von Lecturio.

Diagramm der Sehbahn und der Gesichtsfelder: Licht tritt in das Auge ein und sendet Signale an die Netzhaut und durch den Nervus opticus. Die nasalen Fasern jedes Auges kreuzen sich am Chiasma opticum und setzen sich mit den temporalen Fasern der kontralateralen Seite zum Tractus opticus fort. Die rechten nasalen Fasern verbinden sich mit den linken temporalen Fasern (blaue Linien) und die linken nasalen Fasern verbinden sich mit den rechten temporalen Fasern (rote Linien). Neurone werden im Nucleus geniculatum laterale umgeschaltet. Die Radiatio optica verbinden den Nucleus geniculatum laterale mit dem primären visuellen Kortex des Okzipitallappens, wo visuelle Informationen verarbeitet werden.

Bild von Lecturio.

Innervation der Augenmuskeln durch die Hirnnerven III, IV und VI

Bild von Lecturio.

Pupille fixiert und erweitert in einer Position des seitlichen und nach unten (inferolateralen) gerichteten Blicks

Bild : „Oculomotor nerve palsy” von Hakim W., Sherman R., Rezk T., Pannu K. Lizenz: CC BY 3.0Dringend:

Nicht dringend:

Lähmung des linken N. trochlearis:

Die Testperson wurde gebeten, nach links zu schauen, nachdem sie nach rechts geschaut hatte. Das linke Auge zeigt eine Extorsion.

| Lokalisation des Schadens | Klinischer Befund | Andere Erkenntnisse | Häufige Ursachen |

|---|---|---|---|

| Sensorischer Kortex |

|

|

|

| Capsula interna | Hemifazialer Sensibilitätsverlust | Hemiparese des Arms |

|

| Corona radiata | Zentrale Lähmung des HN VII | ||

| VPM-Thalamus |

|

|

|

| Mittelhirn Mittelhirn Entwicklung des ZNS, Neurocraniums und Viscerocraniums |

|

Ophthalmoparese |

|

| Lokalisation des Schadens | Klinischer Befund | Andere Erkenntnisse | Häufige Ursachen |

|---|---|---|---|

| Pons |

|

|

|

| Medulla oblongata Medulla Oblongata Hirnstamm |

|

|

|

| Lokalisation des Schadens | Klinischer Befund | Andere Erkenntnisse | Häufige Ursachen |

|---|---|---|---|

| Kleinhirnbrückenwinkel | Taubheit im Gesicht |

|

|

| Ganglion Gasseri | Taubheit und Schwäche im Gesicht |

|

|

| Schädelbasis | Taubheit und Schwäche im Gesicht |

|

Meningitis Meningitis Meningitis (bakteriell, TB, maligne, Sarkoidose Sarkoidose Sarkoidose) |

| Lokalisation des Schadens | Klinischer Befund | Andere Erkenntnisse | Häufige Ursachen |

|---|---|---|---|

| V1: Sinus cavernosus |

|

|

|

| V1: Karotis-Sinus-cavernosus-Fistel | Taubheit im Gesicht |

|

Trauma |

| V2: Maxillarregion |

|

|

|

| V3: Mandibularregion |

|

|

Aufteilung des Hirnnervs V (Trigeminus) in seine Äste

Bild von Lecturio.

Kind mit nephrotischem Syndrom:

Zu sehen ist die typische nephrotische Gesichtsschwellung und eine Lähmung des rechten Hirnnervs VI. Der Patient ist nicht in der Lage, das rechte Auge zu abduzieren.

Die Nuclei nervi faciales befinden sich im Hirnstamm.

Orange: Nerven, die von der linken Gehirnhälfte kommen

Gelb: Nerven, die von der rechten Gehirnhälfte kommen

Person mit Bell-Lähmung (periphere Facialislähmung):

Herabhängender Mundwinkel und Unfähigkeit, das linke Auge zu schließen

| Grad | Definition |

|---|---|

| I | Durchgehend normale symmetrische Funktion |

| II |

|

| III |

|

| IV |

|

| V |

|

| VI |

|

Hautbläschen am Ohr beim Ramsay-Hunt-Syndrom

Bild : „Erythème et vésicules cutanées de la zone de Ramsay Hunt droite“ von Mahfoudhi M, Lahiani R. Lizenz: CC BY 2.0Allgemeine Physiologie:

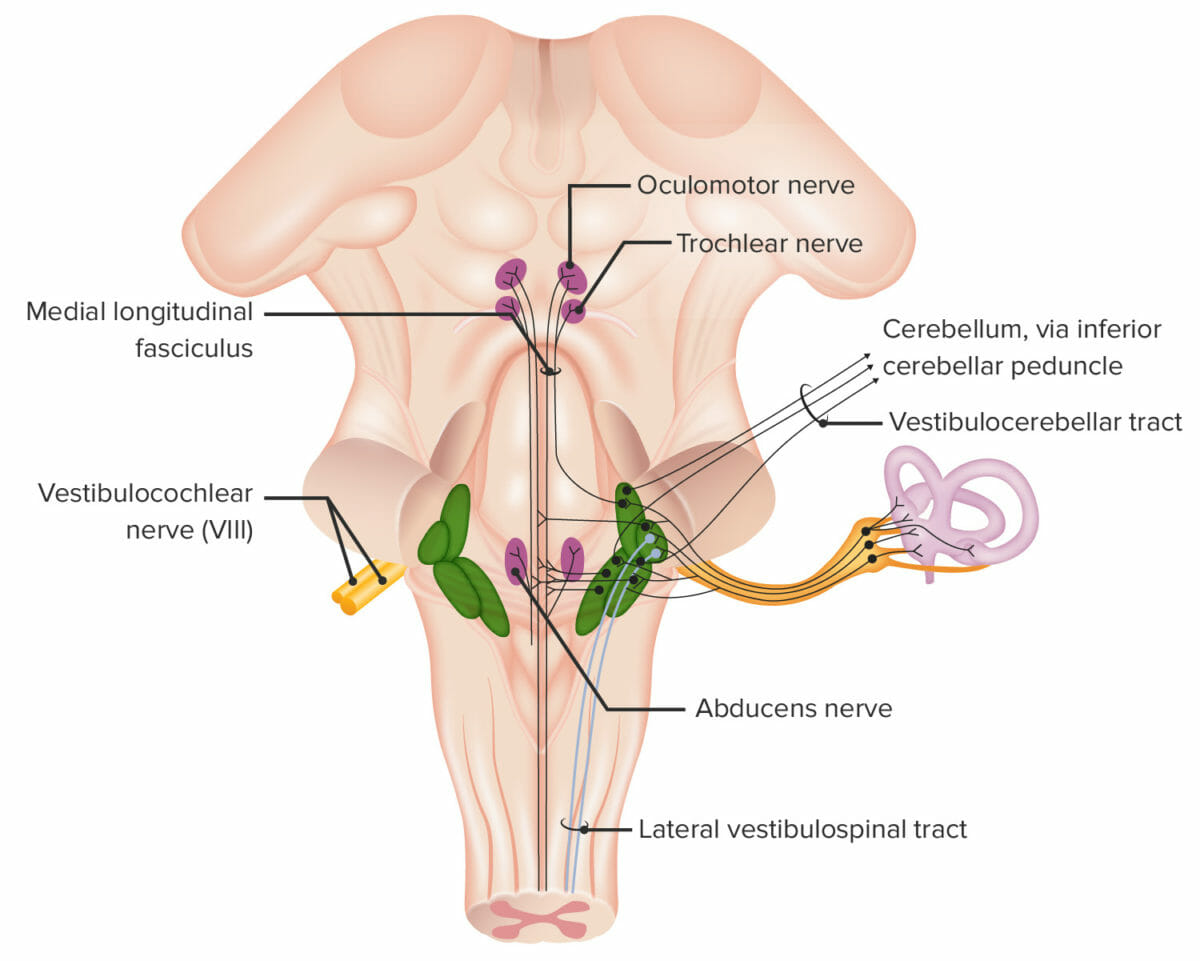

Strukturen im Zusammenhang mit dem N. vestibulochochlearis (8. Hirnnerv)

Bild von LecturioN. cochlearis:

Der N. cochlearis überträgt Schallreize vom Innenohr Innenohr Anatomie des Ohrs (flüssigkeitsgefüllte Cochlea) zum Nucleus cochlearis ( Hirnstamm Hirnstamm Hirnstamm) und dann zum primären Hörkortex (Temporallappen).

N. vestibularis:

Verletzungen des N. vestibulocochlearis:

Häufige Lokalisationen der N. vestibulocochlearis-Verletzung:

Vom N. glossopharyngeus innervierte Strukturen

N. = Nerv

R. = Ramus

Rr. = Rami

Vom X. Hirnnerv (Vagus) innervierte Strukturen

N. = Nerv

R. = Ramus

Rr. = Rami

Rechtsseitige Vaguslähmung:

Abgesenkter Gaumensegelbogen auf der rechten Seite mit Zäpfchendeviation auf die linke Seite

Innervation des M. sternocleidomastoideus und des M. trapezius durch XI. HN (Accessorius)

Bild von Lecturio.

Skapula alata bei Lähmung des N. accessorius

Bild von Lecturio.

Vom XII. HN (Hypoglossus) innervierte Strukturen

N. = Nerv

R. = Ramus