Zöliakie (auch bekannt als Glutenunverträglichkeit, Sprue oder Gluten-Enteropathie) ist eine Autoimmunreaktion auf Gliadin, das ein Bestandteil von Gluten ist. Zöliakie ist mit HLA-DQ2 und HLA-DQ8 assoziiert. Die Immunantwort ist im proximalen Dünndarm Dünndarm Dünndarm lokalisiert und verursacht die charakteristischen histologischen Befunde von Zottenatrophie, Kryptenhyperplasie und intraepithelialer Lymphozytose Lymphozytose Lymphozytose. Patient*innen stellen sich typischerweise mit Durchfall Durchfall Durchfall (Diarrhö) und Symptomen im Zusammenhang mit Malabsorption Malabsorption Malassimilation: Maldigestion und Malabsorption (Steatorrhoe, Gewichtsverlust und Mangelernährung Mangelernährung Mangelernährung von Kindern in Ländern mit begrenzten Ressourcen) vor. Die Patient*innen werden mit serologischen Antikörpertests gescreent und die Diagnose durch eine Dünndarmbiopsie bestätigt. Die Behandlung erfordert eine lebenslange glutenfreie Ernährung.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Umweltbedingte, immunologische und genetische Faktoren tragen zum Krankheitsprozess bei:

Glutenpeptide führen zur Auslösung der angeborenen Immunantwort in Darmepithelzellen, was zu einer T-Zell-vermittelten Schleimhautschädigung des proximalen Dünndarms (distales Duodenum Duodenum Dünndarm und proximales Jejunum Jejunum Dünndarm) führt.

Pathophysiologie der Zöliakie

Bild von Lecturio.Zöliakie kann im Säuglingsalter oder im 3. bis 4. Lebensjahrzehnt auftreten.

| Manifestationen | Laborbefund |

|---|---|

| Steatorrhoe (sperriger, übelriechender, heller Stuhl) | Erhöhtes fäkales Fett aufgrund von Fettmalabsorption |

| Durchfall Durchfall Durchfall (Diarrhö) (erhöhter Kotgehalt) | Erhöhte Stuhlosmolalitätslücke durch nicht-absorbierte Fette und Kohlenhydrate Kohlenhydrate Chemie der Kohlenhydrate |

| Gewichtsverlust/ Gedeihstörung Gedeihstörung Gedeihstörung/Muskelschwund | Verminderte D-Xylose-Resorption aufgrund der Unfähigkeit, Nahrungsbestandteile aufzunehmen |

| Blutung/wiederkehrende Ekchymose | Verlängerung der PT (Prothrombinzeit) / INR-Erhöhung aufgrund der Unfähigkeit, Vitamin K Vitamin K Fettlösliche Vitamine und deren Mangelerscheinungen aufzunehmen |

| Mikrozytäre Anämie Anämie Anämie: Überblick und Formen | Niedriges Ferritin aufgrund der Unfähigkeit, Eisen Eisen Spurenelemente aufzunehmen |

| Makrozytäre Anämie Anämie Anämie: Überblick und Formen | Niedriger Serum-B12– oder Folsäurespiegel aufgrund der Unfähigkeit, Vitamin B12 und B9 aufzunehmen |

| Knochenschmerzen/-frakturen bei minimalem Trauma | Osteopenie und Osteoporose Osteoporose Osteoporose (DEXA (Dual-Energy-Röntgen-Absorptiometrie) aufgrund der Unfähigkeit, Kalzium Kalzium Elektrolyte und Vitamin D Vitamin D Fettlösliche Vitamine und deren Mangelerscheinungen aufzunehmen |

| Milchunverträglichkeit | Pathologischer Laktosetoleranztest aufgrund der Unfähigkeit, Laktose aufzunehmen |

| Ödeme | Verminderte Serumproteine und Albumin aufgrund der Unfähigkeit, Aminosäuren aus der Nahrung aufzunehmen |

Dermatitis herpetiformis:

Hautausschlag mit Beteiligung der Streckseiten der Unterarme, Hände und unteren Gliedmaßen bei einer Patientin mit Zöliakie

Zöliakie ist auch assoziiert mit:

Schleimhautatrophie und submuköse Vaskularität bei der Endoskopie bei einem Patienten mit Zöliakie

Bild: „Atrophy with visible vessel pattern in the duodenal bulb“ von Dr. Carol Davila, Zentrales Notfallkrankenhaus der Militäruniversität, Bukarest, Rumänien. Lizenz: CC BY 2.0

Ausbuchtungen der Kerckring-Falte bei einem Patienten mit Zöliakie

Bild: „Atrophy with visible vessel pattern in the duodenal bulb“ von Dr. Carol Davila, Zentrales Notfallkrankenhaus der Militäruniversität, Bukarest, Rumänien. Lizenz: CC BY 2.0

Schleimhautfissuren und prominente submuköse Gefäße bei der Endoskopie bei einem Patienten mit Zöliakie

Bild: „NBI“ von Dr. Carol Davila, Zentrales Notfallkrankenhaus der Militäruniversität, Bukarest, Rumänien. Lizenz: CC BY 2.0

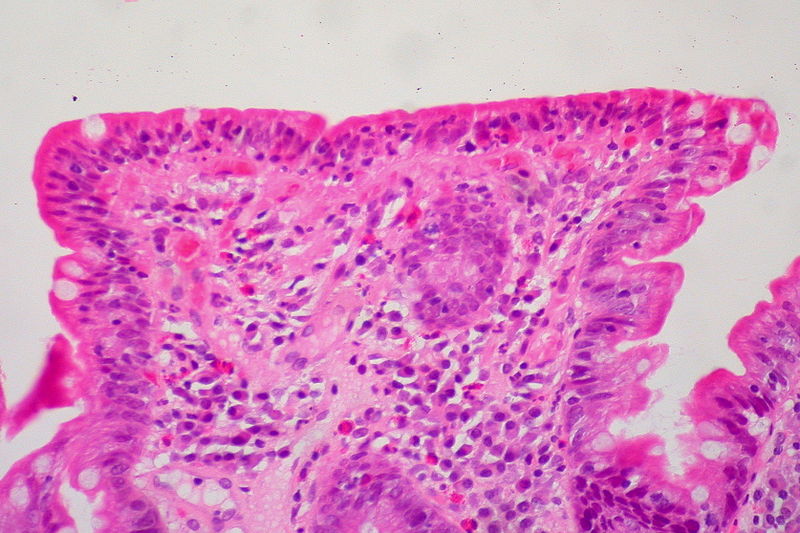

Dünndarmbiopsie zeigt eine Ansammlung von Lymphozyten (blaue Zellen), einen Verlust von Zotten und eine Vertiefung (Hyperplasie) der Krypten

Bild: „Celiac Sprue, Small Bowel Biopsy“ von Ed Uthman, Houston, TX, USA. Lizenz: CC BY 2.0