Das Immunsystem des Menschen verfügt über ein vielfältiges Repertoire an Abwehrmechanismen gegen Krankheitserreger. Funktionell wird das Immunsystem in einen angeborenen und einen adaptiven Teil unterschieden. Die angeborene Immunantwort, die erste Schutzinstanz der Abwehr, ist ein System, das bedrohliche Mikroben erkennt, Eigengewebe von Krankheitserregern unterscheidet und anschließend die fremden „Eindringlinge" eliminiert. Die Reaktion ist unspezifisch und hat verschiedene Bestandteile: Barrieren wie die Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion, Pattern-recognition Rezeptoren Rezeptoren Rezeptoren (Englisches Akronym: PRRs) sowie zirkulierende Proteine Proteine Proteine und Peptide (z. B. Komplementfaktoren) und Immunzellen, die zur Beseitigung der Erreger beitragen. Pathogen-Associated Molecular Patterns (Englisches Akronym: PAMPs) in Mikroorganismen und Damage-associated Molecular Patterns (Englisches Akronym: DAMPs) aus verletztem Gewebe werden identifiziert und die entsprechenden Zellen rekrutiert. Beteiligte Zellen umfassen Phagozyten und Antigen-präsentierende Zellen (Englisches Akronym: APCs). Die von außen eindringenden Krankheitserreger werden für ihre Elimination zunächst durch phagozytierende Zellen aufgenommen. In Antigen-präsentierenden Zellen (hierzu zählen dendritische Zellen) werden Teile des pathogenen Materials bzw. Antigenfragmente an die Zelloberfläche transportiert. Diese Fragmente werden durch spezielle Rezeptoren Rezeptoren Rezeptoren, den Major-Histocompatibility-Complex-Rezeptoren Klasse I und Klasse II (Englisches Akronym MHC-I bzw. MHC-II), auf der Zelloberfläche präsentiert. Die Präsentation der prozessierten Antigenfragmente führt zur Aktivierung der T-Zellen T-Zellen T-Zellen. Diese Interaktion verbindet die angeborene Immunität mit der adaptiven Immunität.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Das Immunsystem bietet Abwehr (Immunität) gegen eindringende Krankheitserreger, die von Viren bis zu Parasiten reichen und deren Komponenten über den Blut- und lymphatischen Kreislauf miteinander verbunden sind.

Es gibt 2 Verteidigungsmechanismen (die sich überschneiden):

| Angeborenes Immunsystem | Adaptives Immunsystem | |

|---|---|---|

| Genetik Genetik Grundbegriffe der Genetik | Kodierung in der Keimbahn | Genveränderungen, die die Lymphozytenentwicklung beeinflussen |

| Immunantwort | Unspezifisch | Hochspezifisch |

| Zeitpunkt der Reaktion | Sofort (Minuten bis Stunden) | Entwickelt sich im Laufe der Zeit |

| Gedächtnisreaktion | Keine | Reagiert bei Antigenerkennung schnell mit Gedächtnis-Antwort |

| Erregererkennung | PRRs wie Toll-like Rezeptoren Rezeptoren Rezeptoren (Englisches Akronym: TLRs) erkennen PAMPs |

|

| Komponenten |

|

|

Stammzellen differenzieren in 2 Wegen:

Die myeloische Reihe bringt Erythrozyten, Thrombozyten und Zellen der angeborenen Immunantwort hervor. Die lymphatische Reihe differenziert zu Zellen des adaptiven Immunsystems und zu natürlichen Killerzellen.

Phagozyten „fressen“ das körperfremde Material und helfen, beschädigtes Gewebe zu erkennen, zu „reinigen“ und zu reparieren, indem sie Pathogene über PRRs oder Opsonierung (durch das Komplementsystem oder Immunglobuline Immunglobuline Immunglobuline) erkennen.

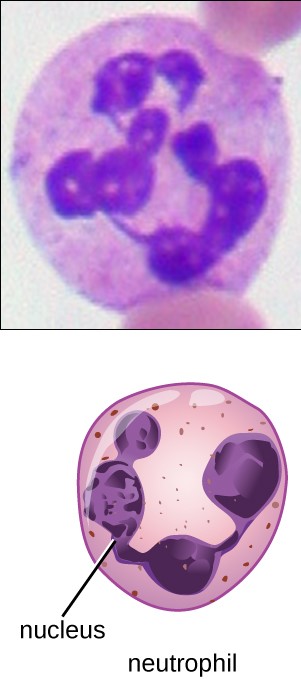

Neutrophile:

Polymorphkernige Granulozyten mit feinen, schwach rosa angefärbten Granula.

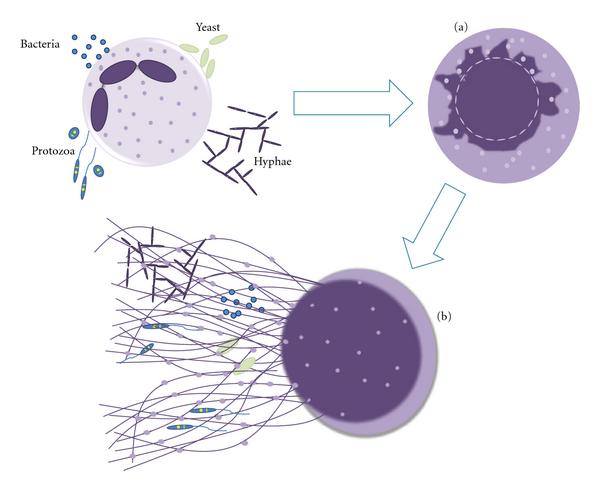

Mechanismus der Freisetzung der neutrophilen extrazellulären Falle (NETs):

Neutrophile werden durch Kontakt mit Bakterien, Protozoen, Pilzen (Hefe- und Hypheformen) stimuliert, was Folgendes bewirkt: (a) Ultrastrukturelle Veränderungen der Kernform mit Chromatin-Dekondensation und einer geschwollenen und durchlässigen Kernmembran, die das Zusammenspiel von Proteinen aus den Granula im Zytoplasma mit dem Chromatin ermöglicht, und (b) Freisetzung extrazellulärer Strukturen, die aus einem DNA-Rückgrat bestehen, das mit Histonen, Granula und zytoplasmatischen Proteinen (NETs) bestückt ist, die Mikroorganismen einfangen und abtöten.

Die Monozytenentwicklung beginnt bei den hämatopoetischen Stammzellen (HSCs) und schreitet über verschiedene Stadien zu den colony forming unit-granulocyte/monozyte (englisches Akronym: CFU-GM), eine myeloische Progenitorzelle, fort:

Der erste Monozytenvorläufer ist der Monoblast, der einen runden oder ovalen Kern hat.

Es folgt der Promonozyt, der einen gewundenen Kern hat.

Der Monozyt besitzt einen eingedrückten Kern und wird aus dem Knochenmark freigesetzt, um im Gewebe zu einem Makrophagen zu differnezieren.

Dendritische Zellen setzen IL-12 frei, das CD4-Th1-Zellen aktiviert. Diese Th1-Zellen produzieren IL-2, wodurch die Produktion weiterer Th1-T-Zell-Subgruppen stimuliert wird. Th1-Zellen setzen auch IFN-γ frei, das Makrophagen und Fibroblasten aktiviert, um Angiogenese und Fibrose zu fördern. Werden diese Makrophagen anhaltend durch Krankheitserreger wie z.B. Mycobacterium und Schistosoma stimuliert, bilden sich Granulome.

Bild von Lecturio.Es ist wichtig zu wissen, dass sich follikuläre dendritische Retikulumzellen in Bezug auf Abstammung und Funktion völlig von dendritischen Zellen unterscheiden.

Follikuläre dendritische Retikulumzellen:

| Dendritische Zellen | Follikuläre dendritische Retikulumzellen | |

|---|---|---|

| Herkunft | Entwickeln sich aus hämatopoetischen Stammzellen | Entwickeln sich aus mesenchymalen Stammzellen |

| Vorkommen | Im ganzen Körper präsent | Nur in Keimzentren der sekundären lymphatischen Gewebe vorhanden |

| MHC-Klasse und kostimulatorische Moleküle | Besitzen MHC II und kostimulatorische Moleküle (z. B. B7) | Mangel an MHC II und kostimulatorischen Molekülen |

| Funktionen |

|

Eosinophile und Basophile

Beides sind Granulozyten, wobei Eosinophile einen zweisegmentigen Kern und rötlich gefärbte Granula besitzen, während Basophile einen zwei- oder dreisegmentigen Kern und dunkelblau/violett gefärbte Granula haben.

Antigenpräsentierende Zellen (wie dendritische Zellen und Makrophagen) erkennen, verarbeiten und präsentieren die Antigene für T-Zellen T-Zellen T-Zellen, was es dem adaptiven Immunsystem ermöglicht, jedes Mal, wenn ein Pathogen angetroffen wird, dieses zu erkennen und eine Reaktion zu starten (immunologisches Gedächtnis).

Strukturen von MHC I und MHC II:

MHC I besitzt eine lange Kette (ɑ-Kette mit 3 Domänen: ɑ1, ɑ2 und ɑ3), die mit dem β₂-Mikroglobulin assoziiert sind. MHC II hat zwei ɑ- und zwei β-Ketten. Das zu präsentierende Peptidantigen befindet sich in der antigenbindenden Domäne.

Wege der Antigenpräsentation durch MHC-Klasse-I- und -II-Moleküle:

Bei der Klasse-I-Antigenpräsentation (links) bauen Proteasomen endogene Antigene oder Proteine (innerhalb der Zelle) zu Peptiden ab. Peptidfragmente werden (über einen Transporter, der mit der Antigenprozessierung [TAP] assoziiert ist) zum ER transportiert, wo sie durch Aminopeptidasen weiter zerkleinert und auf das MHC-Klasse-I-Molekül geladen werden. MHC-Klasse-I-beladene Komplexe gehen zur posttranslationalen Modifikation an den Golgi-Apparat. Anschließend werden die Komplexe an die Zelloberfläche transportiert, wo sie CD8+ T-Zellen präsentiert werden. Bei der Antigenpräsentation der Klasse II (rechts) werden extrazelluläre/exogene Antigene in Phagosomen von Antigen-präsentierenden Zellen aufgenommen. Die Phagosomen verschmelzen dann mit den mit proteolytischen Enzymen gefüllten Lysosomen. Dies führt zum Abbau von phagozytierten Proteinen in kleine Peptide. Inzwischen werden im endoplasmatischen Retikulum (ER) neue MHC-Klasse-II-Moleküle synthetisiert. Diese Moleküle haben die invariante Kette (rosa Struktur im rechten Bild, markiert mit Ii), die die Antigen-bindende Domäne bindet. Wenn die Domäne (durch die invariante Kette) verschlossen ist, können ER-residente Peptide nicht an ihr binden. Die invariante Kette lenkt den MHC II-Komplex nach Austritt aus dem ER zum sauren Endosom, in dem die Antigenpeptide enthalten sind. Wenn die MHC-II-Komplexe zum Endosom transportiert worden sind, wird die invariante Kette freigesetzt, was das Beladen von Antigenpeptiden (begleitet von einem Protein, HLA-DM) auf die MHC-Klasse-II-Moleküle ermöglicht. Nach der Beladung werden die gebildeten Antigen-Peptid-MHC-Klasse-II-Komplexe an die Zelloberfläche gebracht, um das Antigen CD4+-T-Zellen zu präsentieren.

Ii: MHC Klasse II – assoziierte invariante Kette

MIIC: MHC Klasse II Komplex

antigenpräsentierender Zellen und T-Zellen:

Die antigenpräsentierende Zelle interagiert mit einer T-Zelle über Signal 1 (T-Zell-Rezeptor bindet an das Antigen, präsentiert vom MHC-Molekül in der APC) und Signal 2 (Interaktion von Cofaktoren zwischen APC und T-Zelle). Mit der richtigen Antigenpräsentation wird die reife T-Zelle aktiviert.

| MHC I | MHC II | |

|---|---|---|

| Loci | HLA-A, HLA-B, HLA-C | HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR |

| Bindet | CD8+-T-Zellen | CD4+-T-Zellen |

| Vorkommen | Alle kernhaltigen Zellen (nicht auf Erythrozyten Erythrozyten Erythrozyten) | Antigenpräsentierende Zellen |

| Rolle | Präsentation endogener Antigene an CD8+ T-Zellen T-Zellen T-Zellen (zytolytisch) | Präsentation exogener Antigene an CD4+ T-Zellen T-Zellen T-Zellen |

| Struktur |

|

zwei gleich lange Ketten (eine ɑ-, und eine β-Kette) |

| Assoziiertes Protein | β₂-Mikroglobulin | Invariante Kette |

| Antigen-Beladung | Beladung mit einem Antigenpeptid auf MHC I im ER (über TAP transportiert) | Beladung mit einem Antigenpeptid auf MHC II im sauren Phagolysosom nach Freisetzung der invarianten Kette |

Die HLA-Region kodiert mehrere Moleküle, die Schlüsselfunktionen im Immunsystem erfüllen. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen der HLA-Region und verschiedenen Krankheiten.

| HLA-Subtyp | Erkrankung(en) |

|---|---|

| A3 | Hämochromatose |

| B8 |

|

| B27 |

|

| C | Psoriasis Psoriasis Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte) |

| DQ2/DQ8 | Zöliakie Zöliakie Zöliakie |

| DR2 |

|

| DR3 |

|

| DR4 |

|

| DR5 | Hashimoto-Thyroiditis |

| DR7 | Steroid-sensibles nephrotisches Syndrom Nephrotisches Syndrom Nephrotisches Syndrom |