Als ischämische Zellschädigung werden Schädigungen an einer Zelle bezeichnet, die aus einer reduzierten Blutzufuhr resultieren. Die insuffiziente Blutversorgung führt zu Hypoxie, Nährstoffmangel und der Ansammlung toxischer Metaboliten im betroffenen Gewebe. Die Zellschädigung kann reversibel (Funktionalität bei Reperfusion wiederhergestellt) oder irreversibel (point of no return) sein. Eine wichtige, klinisch zu beachtende Komplikation bei der Wiederherstellung des Blutkreislaufes in zuvor ischämischen Geweben sind Reperfusionsschädigungen: durch eine Calciumüberladung, oxidativen Stress und Entzündungsmechanismen, an denen Immunzellen, Zytokine und das Komplementsystem beteiligt sind, kann die Reperfusion ebenfalls zum Zelltod Zelltod Zellschäden und Zelltod (oft durch Nekrose) führen. Ob eine bestimmte Zelle anfällig für eine Ischämie ist, wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören unter anderem das Ausmaß der Stoffwechselaktivität der Zelle, das Vorhandensein von Kollateralen zur Blutversorgung, die Lage der Zelle im Bereich von Wasserscheiden und das Ausmaß der Ischämie. Das anfälligste Organ für Ischämie ist das Gehirn. Andere, ebenfalls anfällige Organe sind das Herz, die Nieren Nieren Niere, die Leber Leber Leber und der Dickdarm Dickdarm Colon, Caecum und Appendix vermiformis. Die größte Ischämietoleranz besitzt die Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion, welche auch nach stundenlanger Hypoxie noch reversible Schäden aufweist.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Als ischämische Zellschädigung werden Schädigungen an einer Zelle bezeichnet, die aus einer reduzierten Blutzufuhr resultieren. Die insuffiziente Blutversorgung führt zu Hypoxie, Nährstoffmangel und der Ansammlung toxischer Metaboliten im betroffenen Gewebe.

Nekrose (häufigste Ursache):

Apoptose:

Unterschiede zwischen Apoptose und Nekrose

Bild von LecturioIschämisch bedingte Zellschädigungen können folgende Ursachen haben:

Mikroskopische Aufnahme einer verengten Koronararterie aufgrund von Atherosklerose

Bild: „Histopathology of coronary artery atherosclerosis, annotated” von Mikael Häggström. Lizenz: CC0 1.0

Darstellung von Ulcera der unteren Extremität bei peripherer Venenkrankheit

Bild: „Peripheral VAscular Disease” von Wfnicdao. Lizenz: CC0 1.0Die Wiederherstellung der Blutversorgung kann schädliche Folgen nach sich ziehen:

Flussdiagramm mit den wichtigsten pathologischen Ereignissen, die zu ischämischen (oberer Teil) und durch Reperfusion bedingten (mittlerer Teil) Komponenten der Gewebeschädigung beitragen:

Bei längerer Ischämie führt die Hypoxie zu einem Abbau von ATP und einem verringerten intrazellulären pH-Wert (durch Laktatakkumulation). ATP-abhängige Ionentransportmechanismen werden gestört, was zu einer intrazellulären Calciumüberladung, Zellödem bzw. -ruptur und Zelltod führt.

Wenn der Sauerstoffgehalt wiederhergestellt wird (Reperfusion), werden reaktive Sauerstoffspezies (ROS) erzeugt. Es treten des Weiteren proinflammatorische Veränderungen auf: Neutrophile infiltrieren ischämisches Gewebe und verschlimmern die ischämische Schädigung. Die pathologischen Ereignisse führen zur Öffnung der mitochondrialen Permeabilitäts-Transitions-Pore (mPTP) in der inneren Mitochondrienmembran, die das Übertreten von Molekülen in die Mitochondrien ermöglicht und die ATP-Produktion weiter erschwert.

PFK: Phosphofructokinase

Wasserscheiden und Infarkte im MRT:

a: Wasserscheiden zwischen den Versorgungsgebieten der Arteria cerebri anterior und Arteria cerebri media sind in der vorderen blauen Schattierung zu sehen.

Wasserscheiden zwischen Versorgungsgebieten der Arteria cerebri media und Arteria cerebri posterior sind in der hinteren blauen Schattierung zu sehen.

b: Okzipitaler Infarkt an den Grenzen des Versorgungsgebiets der Arteria cerebri media und Arteria cerebriposterior

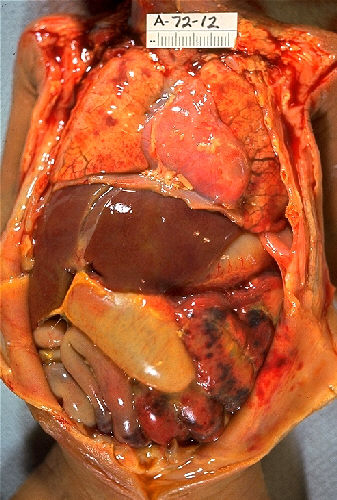

Nekrotisierende Enterokolitis bei einem Säugling:

Sichtbare Nekroseflecken im Darm

Wasserscheiden des Colons

Bild von Lecturio