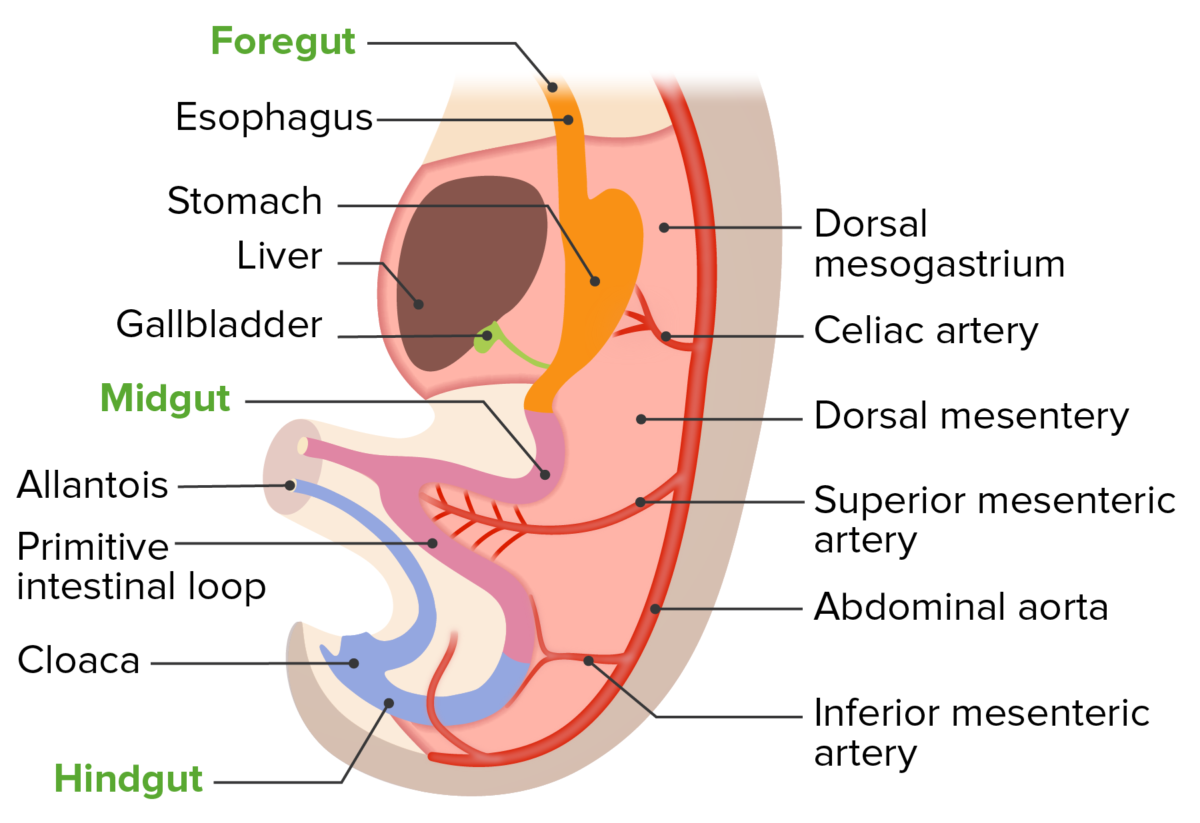

Die Bauchorgane stammen hauptsächlich aus dem Endoderm Endoderm Gastrulation und Neurulation, das das primitive Darmrohr bildet. Das Darmrohr ist in 3 Regionen unterteilt: Vorderdarm, Mitteldarm und Hinterdarm. Der Vorderdarm bildet die Auskleidung des GI-Trakts von der Speiseröhre Speiseröhre Ösophagus (Speiseröhre) bis zum oberen Duodenum Duodenum Dünndarm sowie die Leber Leber Leber, die Gallenblase Gallenblase Gallenblase und Gallenwege und die Bauchspeicheldrüse. Der Mitteldarm bildet die Auskleidung des Magen-Darm-Trakts zwischen dem mittleren Duodenum Duodenum Dünndarm und dem mittleren Colon transversum Colon transversum Colon, Caecum und Appendix vermiformis. Der Hinterdarm führt zur Auskleidung des GI-Trakts vom mittleren Colon Colon Colon, Caecum und Appendix vermiformis bis zum oberen Analkanal Analkanal Rektum und Analkanal. Aus dem Mesoderm Mesoderm Gastrulation und Neurulation entstehen die Muskeln des GI-Traktes, das Bindegewebe Bindegewebe Bindegewebe (einschließlich der Mesenterien und Omenta) und der Gefäße. Aus dem Ektoderm Ektoderm Gastrulation und Neurulation entsteht das Nervengewebe und die Auskleidung des unteren Analkanals. Fehler in der komplexen embryonalen Entwiclung des Darmsystems können zu angeborenen Defekten führen, wie unter anderem tracheoösophageale Fistel tracheoösophageale Fistel Ösophagusatresie und tracheoösophageale Fistel, Omphalozele Omphalozele Omphalozele (Nabelschnurbruch), intestinale Malrotation Malrotation Gastrointestinale Anomalien und Abdominelle Bildgebung bei Kindern oder die Bildung eines Meckel-Divertikels.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die Morula (16-Zellphase) durchläuft einen Prozess namens Blastulation, bei dem sich ein Hohlraum zu bilden beginnt. Die Zellen differenzieren sich in äußere und innere Zellmassen.

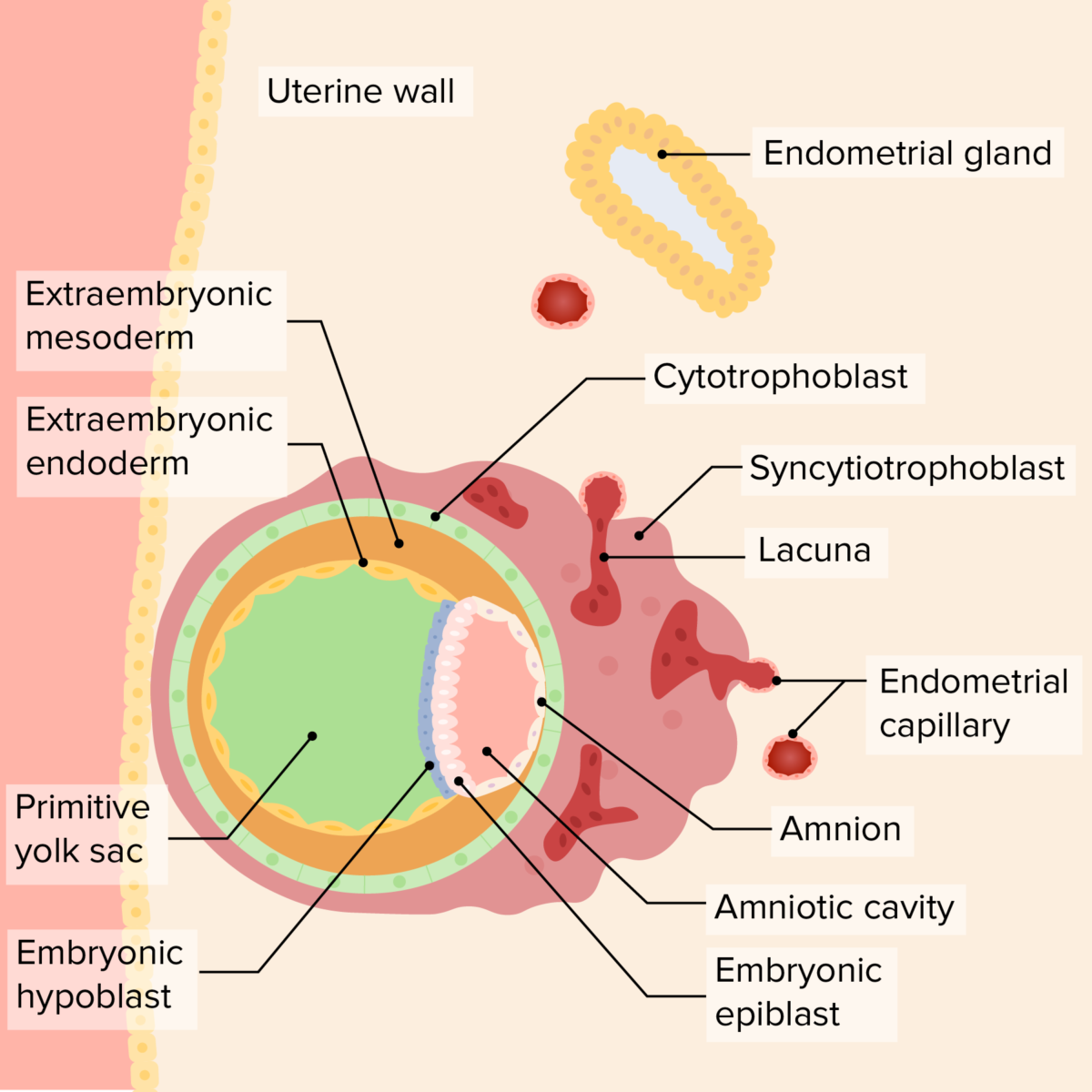

Beziehung der zweiblättrigen Keimscheibe, des primitiven Dottersacks und der Amnionhöhle im frühen Embryo

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Die zweiblättrige Keimscheibe durchläuft einen Prozess der Gastrulation Gastrulation Gastrulation und Neurulation und bildet somit die dreiblättrige Keimscheibe bestehend aus 3 Schichten:

Entfernen des Dottersacks weiter vom Körper weg → Verbindung von Dottersack und Darmrohr = Dottergang/Ductus omphaloentericus

Schichten der dreiblättrigen Keimscheibe.

Bild von Lecturio.

Querschnittsansicht des frühen Embryos nach der lateralen Faltung.

Bild von Lecturio.

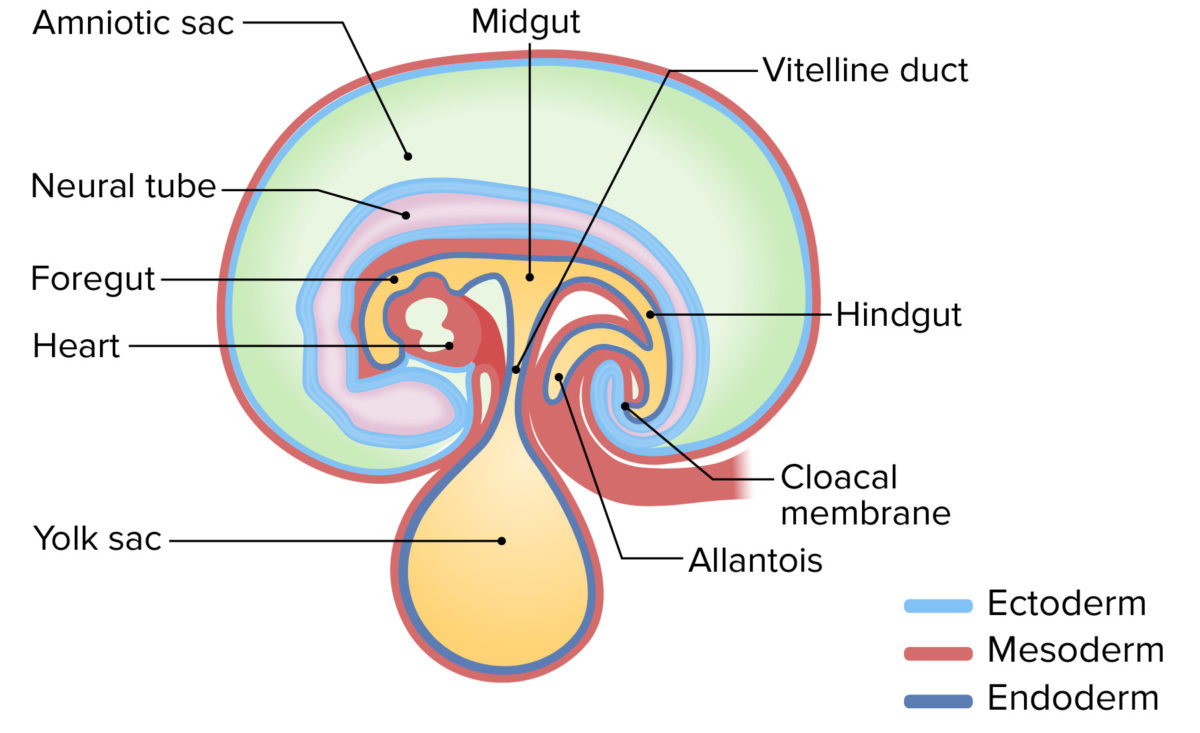

Der frühe Embryo mit der Amnionhöhle über dem Embryo und dem Dottersack unter dem Embryo.

Bild von Lecturio.

Der frühe Embryo mit der Amnionhöhle über dem Embryo und dem Dottersack unter dem Embryo.

Bild von Lecturio.Das primitive Darmrohr wird nach Abschluss der lateralen Faltung aus Endoderm Endoderm Gastrulation und Neurulation gebildet.

Das Darmrohr lässt sich zunächst in 3 Bereiche unterteilen:

Entwicklung des dorsalen Mesenteriums mit dem primitiven Darmrohr

Bild von Lecturio.Aus dem Endoderm Endoderm Gastrulation und Neurulation abgeleitete Strukturen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bauchorgane:

Aus dem Mesoderm Mesoderm Gastrulation und Neurulation abgeleitete Strukturen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bauchorgane:

Splanchnikusschicht des LPM:

Somatische Schicht des LPM: Peritoneum Peritoneum Peritoneum und Retroperitoneum parietale

Vom Ektoderm Ektoderm Gastrulation und Neurulation abgeleitete Strukturen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bauchorgane:

Separation vom respiratorischem System:

Wachstum und Descensus:

Embryonale Entwicklung des Bronchialbaums.

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Der Magen dreht sich im Uhrzeigersinn zuerst um seine Längsachse und dann um seine anteroposteriore Achse:

Die ursprüngliche dorsale Seite des Magens wächst schneller als die ursprüngliche ventrale Seite, wodurch die große und kleine Kurvatur des Magens erzeugt werden.

Bild von Lecturio.

Ein genauerer Blick auf die Magendrehung erklärt deutlich, warum der linke Vagusnerv stärker zum Truncus vagalis anterior und der rechte Vagusnerv zum Truncus vagalis posterior stärker beiträgt.

Bild von Lecturio.Das Omentum majus und minus werden aus dem dorsalen und ventralen Mesogastrium (mesodermalen Ursprungs) gebildet. Wenn sie sich mit dem Magen Magen Magen drehen, bilden sie größere und kleinere Säcke.

Dorsales Mesogastrium:

Ventrales Mesogastrium:

Rotation des Magens und des Magenmesenteriums

Bild von Lecturio.

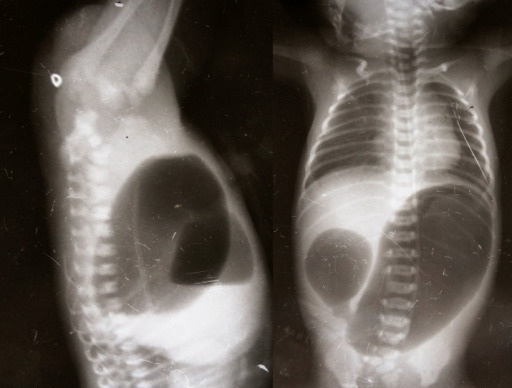

“Double-bubble”-Zeichen auf der Röntgenaufnahme mit Hinweis auf eine Duodenalobstruktion:

Die kleinere Blase rechts ist die Luft im Zwölffingerdarm und die größere Blase links ist Luft im Magen.

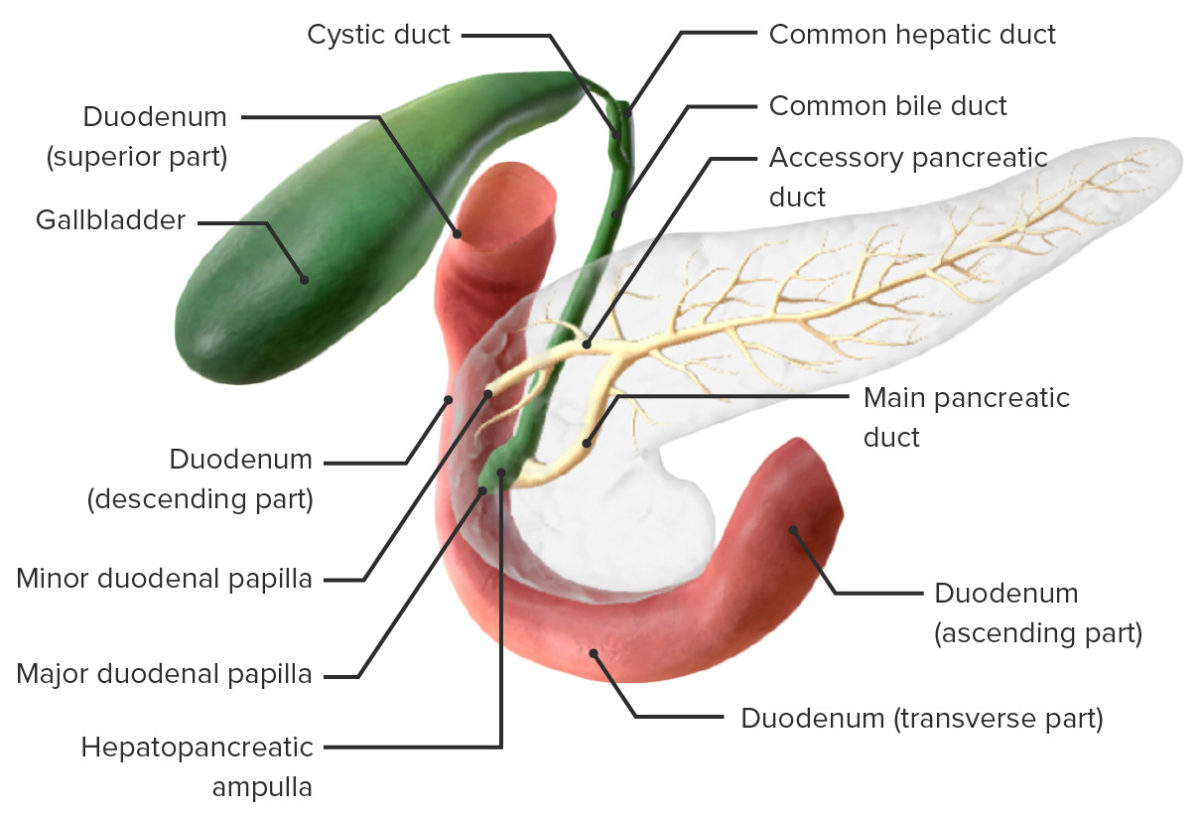

Anatomie der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge

Bild von BioDigital , bearbeitet von LecturioDer Mitteldarm entwickelt den GI-Trakt vom distalen Duodenum Duodenum Dünndarm (unterhalb der Ampulla Vateri) bis zum mittleren Colon transversum Colon transversum Colon, Caecum und Appendix vermiformis. Der Hinterdarm entwickelt sich vom distalen ⅓ des Colon transversum Colon transversum Colon, Caecum und Appendix vermiformis bis zum Anus des GI-Trakts.

Diagramm, das den normalen Prozess der Darmrotation und Herniation während der embryonalen Entwicklung zeigt

A: Der Mitteldarm (mehrfarbige Schleife) vor der Herniation.

B1–B3: Da er schnell wächst, bricht der Mitteldarm durch den Nabelring und beginnt sich zu rotieren.

C: Der Mitteldarm kehrt in die Bauchhöhle zurück.

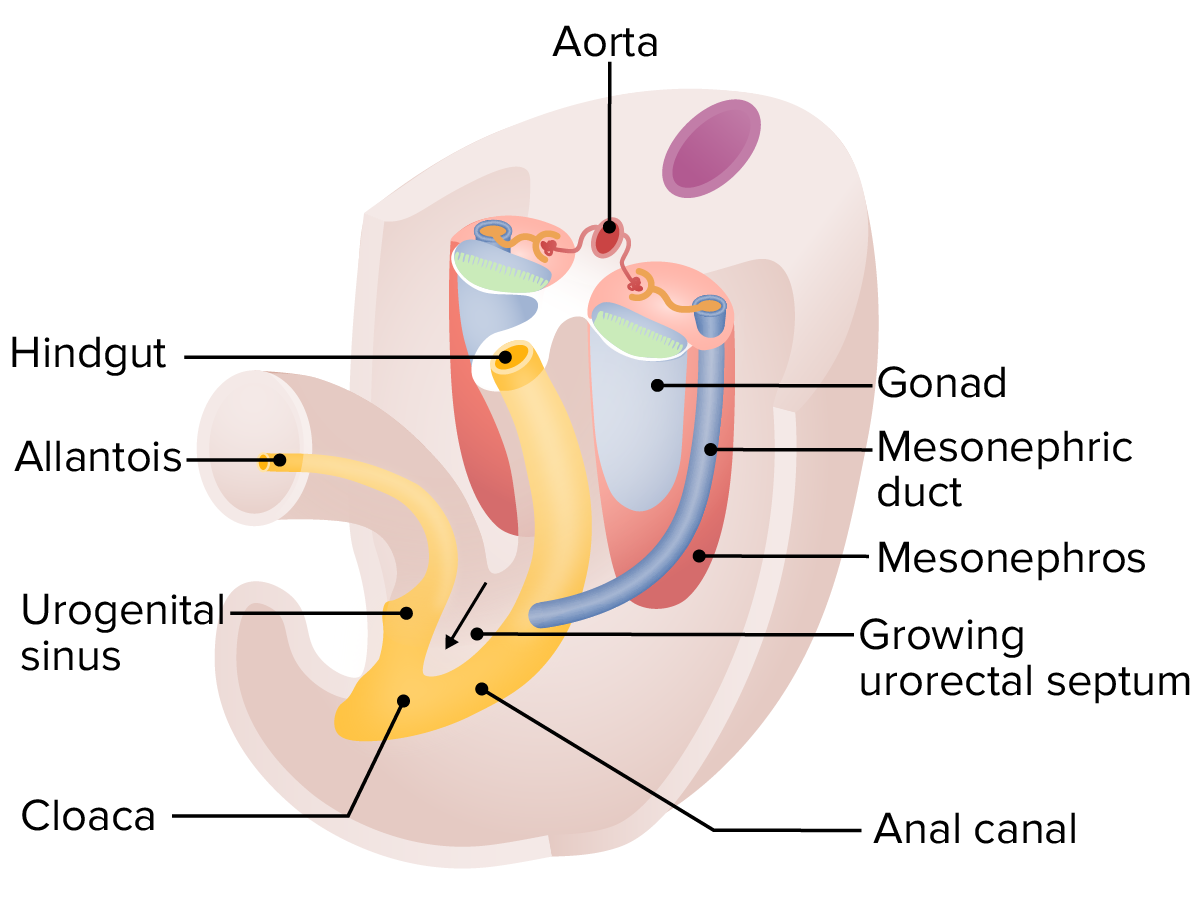

Der Hinterdarm entwickelt sich gleichzeitig und in enger Verbindung mit dem Urogenitalsystem.

Zwischen der 4. und 7. Woche beginnt das Septum urorektalis in die Kloake einzuwachsen, beginnend am proximalen Ende und wächst nach distal, bis es die Außenseite des Embryos erreicht und die Kloake vollständig in den Urogenitalsinus und den Analkanal trennt.

Bild von Lecturio.