Muskelgewebe ist eine der grundlegenden Gewebearten des menschlichen Körpers. Histologisch lassen sich drei Typen unterteilen: Skelettmuskulatur Skelettmuskulatur Muskelphysiologie der Skelettmuskulatur, glatte Muskulatur und Herzmuskulatur. Die drei Arten von Muskelgewebe basieren auf den morphologischen und funktionellen Eigenschaften der Zellen. Eine der bestimmenden Eigenschaften von Muskelgewebe ist seine Kontraktilität, die Kräfte erzeugt, die den Bewegungsapparat bewegen sowie Bewegungen im Gefäßsystem und Hohlorgansystem verursachen. Diese Kontraktilität ist auf spezialisierte Proteine Proteine Proteine und Peptide zurückzuführen, die als Myofilamente (Aktin und Myosin) bekannt sind und organisierte Strukturen bilden, die die Fähigkeit zur Kontraktion besitzen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Muskelgewebe besteht aus Muskelzellen, sogenannte Myozyten, und ist eines der wichtigsten Gewebetypen.

Es gibt drei Arten von Muskelgewebe, die auf morphologischen und funktionellen Unterschieden basieren:

Der Skelettmuskel ist in folgender absteigender Struktur angeordnet:

Struktur der Skelettmuskulatur

Bild von Lecturio.

Bindegewebe um die Skelettmuskulatur

Bild von Geoffrey Meyer, PhD.

Querschnitt der Skelettmuskulatur:

Dieses Bild zeigt die von Bindegewebe umhüllten Muskelfasern mit Bündeln von Muskelfaszikeln innerhalb des größeren Muskels und einzelnen Muskelfasern, die innerhalb der Faszikel sichtbar sind.

T-Tubuli und ihre Assoziationen mit dem sarkoplasmatischen Retikulum:

T-Tubuli Kanäle des Sarkolemms sind in direkten Kontakt mit den terminalen Zisternen des sarkoplasmatischen Retikulums.

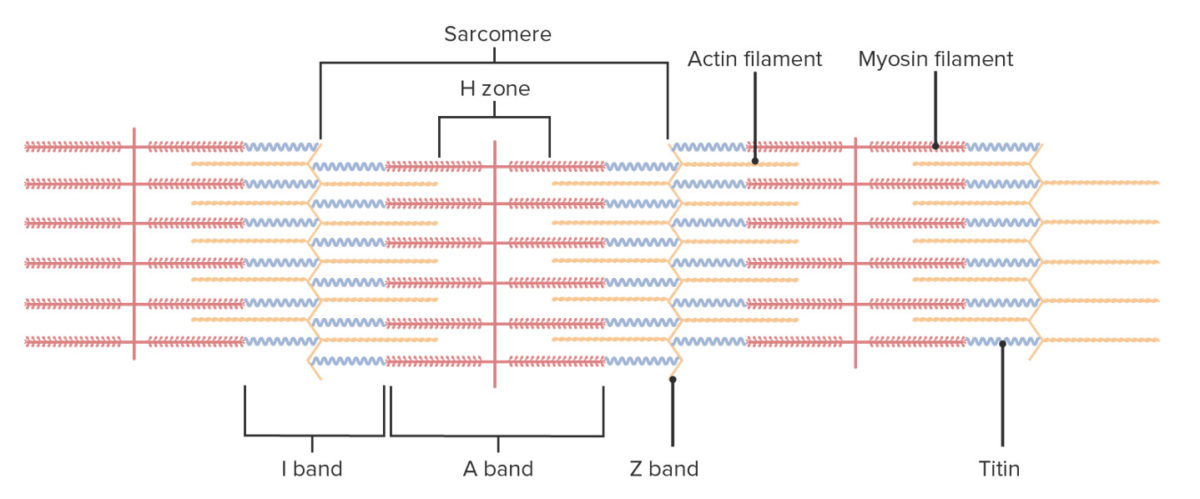

Schematische Darstellung der mikroskopischen Struktur von Sarkomeren mit Aktin und Myosin

Bild : „The sarcomere, the region from one Z-line to the next Z-line, is the functional unit of a skeletal muscle fiber” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0Die Myofibrillen sind in einem Muster organisiert, das bei Betrachtung unter dem Mikroskop verschiedene Banden und Zonen erzeugt. Diese Banden werden durch überlappende Aktin- und Myosinstränge erzeugt.

Aufbau von Muskelfasern und Myofibrillen

Bild : „A skeletal muscle fiber is surrounded by a plasma membrane called the sarcolemma” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0

Organisation der Muskelfaser

Bild von Lecturio.

Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Sarkomers, der funktionellen Einheit der Myofibrille, dem Segment zwischen den Z-Linien

Bild von Geoffrey Meyer, PhD.Es gibt drei Haupttypen von Skelettmuskelfasern, die je nach Funktion in verschiedenen Muskeln des Körpers zu finden sind.

Die Kontraktion der Skelettmuskelzellen erfordert eine Stimulation durch ein Aktionspotential von Motoneuronen.

Motorische Endplatte und Innervation

ACh: Acetylcholin

Elektronenmikroskopische Aufnahme der neuromuskulären Verbindung

Bild von Geoffrey Meyer, PhD.Es gibt verschiedene Merkmale für die Struktur der Skelettmuskulatur Skelettmuskulatur Muskelphysiologie der Skelettmuskulatur, unter welchen sich die verschiedenen Muskeln einteilen und beschreiben lassen:

Organisationsformen der Muskelnfasern

Bild: „The skeletal muscles of the body typically come in seven different general shapes” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0Glatte Muskulatur findet sich hauptsächlich in den Wänden hohler Strukturen, einschließlich:

Aufbau einer glatten Muskelzelle

Bild von Lecturio.

Glatte Muskelzellen im entspannten (links) und kontrahierten (rechts) Zustand

Bild: „The dense bodies and intermediate filaments are networked through the sarcoplasm” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0

Histologischer Objektträger zeigt glatte Muskulatur, die einen zentral gelegenen ovalen Kern enthält

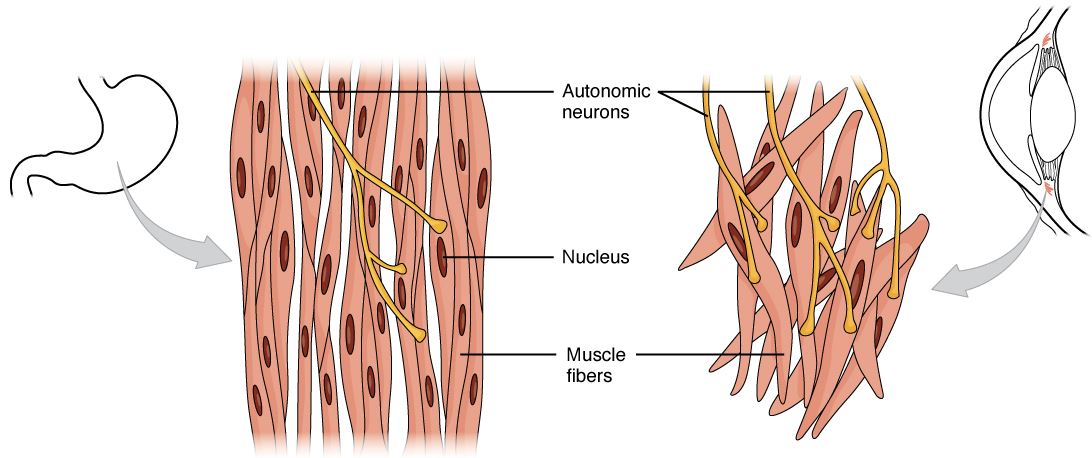

Bild: „Smooth muscle tissue is found around organs in the digestive, respiratory, reproductive tracts and the iris of the eye” von Regents of University of Michigan Medical School/OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0, bearbeitet von Lecturio.Es gibt zwei Haupttypen von glattem Muskelgewebe:

Glatte Muskelzellen:

Links: Single-Unit-Typ, mit Zellen verbunden über Gap Junctions

Rechts: Multiple-Unit-Typ, wobei jede Zelle durch eine Basalmembran getrennt ist

Single-unit-Typen glatter Muskulatur enthalten mehr Gap Junctions, was ein kontinuierlicheres Kontraktionsmuster ermöglicht, z.B. in den Muskeln des GI-Trakts.

Multiple-Unit-Typen glatter Muskulatur sind einzelne Fasern mit minimalen Gap Junctions, was zu Zellen führt, die sich einzeln kontrahieren.

Herzmuskelgewebe mit verwobenem, quirligem Aussehen, was die charakteristische Kontraktionswelle hervorruft

Bild: „Cardiac muscle tissue is only found in the heart” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0

Die Dicke der Herzmuskelfasern in den Ventrikeln ist größer als die der Fasern des Vorhofs. Dies hängt mit der Rolle der Ventrikel beim Pumpen von Blut durch das gesamte Herz-Kreislauf-System zusammen.

Bild von Lecturio/Geoffrey Meyer, PhD.

Aufbau der interkalierenden Scheiben im Herzmuskel

Bild: „Intercalated discs are part of the cardiac muscle sarcolemma and they contain gap junctions and desmosomes” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0| Typ | Vorkommen | Gestreift versus nicht-gestreift | Motorendplatten | Eigenschaften der Zellen | Kontrolle |

|---|---|---|---|---|---|

| Skelett | Skelettmuskeln | Gestreift | Ja |

|

Freiwillig |

| Glatt |

|

Nicht gestreift | Nein |

|

Unfreiwillig |

| Herz | Wand des Herzens | Gestreift | Nein (verbunden über interkalierende Scheiben) |

|

Unfreiwillig |