Der Herzstillstand ist das plötzliche, vollständige Aufhören der Herzaktivität mit hämodynamischem Kollaps. Die Patient*innen sind pulslos, nicht ansprechbar und apnoisch. Mit einem Herzstillstand verbundene Rhythmen sind Kammerflimmern Kammerflimmern Kammerflimmern, ventrikuläre Tachykardie Ventrikuläre Tachykardie Ventrikuläre Tachykardie, Asystolie oder pulslose elektrische Aktivität. Die Behandlung des Herzstillstands beginnt mit dem Basic Life Support (BLS) außerhalb des Krankenhauses und wird mit dem Advanced Life Support (ALS) im Krankenhaus fortgesetzt. Die grundlegenden Handlungsschritte des BLS umfassen die Überprüfung des physischen Zustands der Person, den Absetzen eines Notrufes und die kardiopulmonale Reanimation (CPR). Sobald verfügbar, sollte ein automatischer externer Defibrillator (AED) verwendet werden. Eine qualitativ hochwertige CPR (mit früher Defibrillation Defibrillation Kammerflimmern bei defibrillierbaren Rhythmen) ist entscheidend für das Überleben bei einem Herzstillstand. Der ALS umfasst die CPR, die Sicherung der Atemwege, die Verabreichung von Medikamenten (wie Adrenalin) und die Identifizierung und Behandlung der Ursache des Herzstillstands. Die Betreuung nach einem Herzstillstand folgt der Rückkehr des Spontankreislaufs (Englisches Akronym: ROSC) und wird durch ein multidisziplinäres Team getragen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Als Herzstillstand wird das plötzliche Stoppen der Herzaktivität und damit das Anhalten des Blutflusses bezeichnet.

Die 5 Hs und 4 Ts der häufigsten reversiblen Ursachen des plötzlichen Herzstillstandes:

Vier Herzrhythmen sind hauptsächlich mit dem plötzlichen Herzstillstand assoziiert. Diese Rhythmen werden in defibrillierbare und nicht defibrillierbare Rhythmen unterteilt.

Defibrillierbare Rhythmen werden normalerweise durch eine primäre Herzerkrankung (am häufigsten Ischämie) verursacht. Seltener werden sie durch systemische Erkrankungen (Elektrolytstörungen, Toxine, Autoimmunität Autoimmunität Autoimmunität) verursacht.

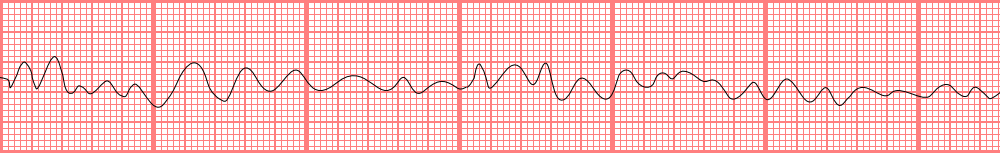

Kammerflimmern:

EKG, welches die desorganisierte elektrische Aktivität zeigt, die von den Ventrikeln ausgeht.

Der Rhythmus ist ein defibrillierbarer Rhythmus.

Ventrikuläre Tachykardie:

EKG, welches einen regelmäßigen, breiten komplexen Rhythmus mit einer Frequenz von über 100/min zeigt.

Dieser Rhythmus ist ein defibrillierbarer Rhythmus.

Pulslose elektrische Aktivität : EKG mit einem organisierten elektrischen Rhythmus. Bei der Untersuchung hat der Patient jedoch keinen Puls

Bild von Lecturio

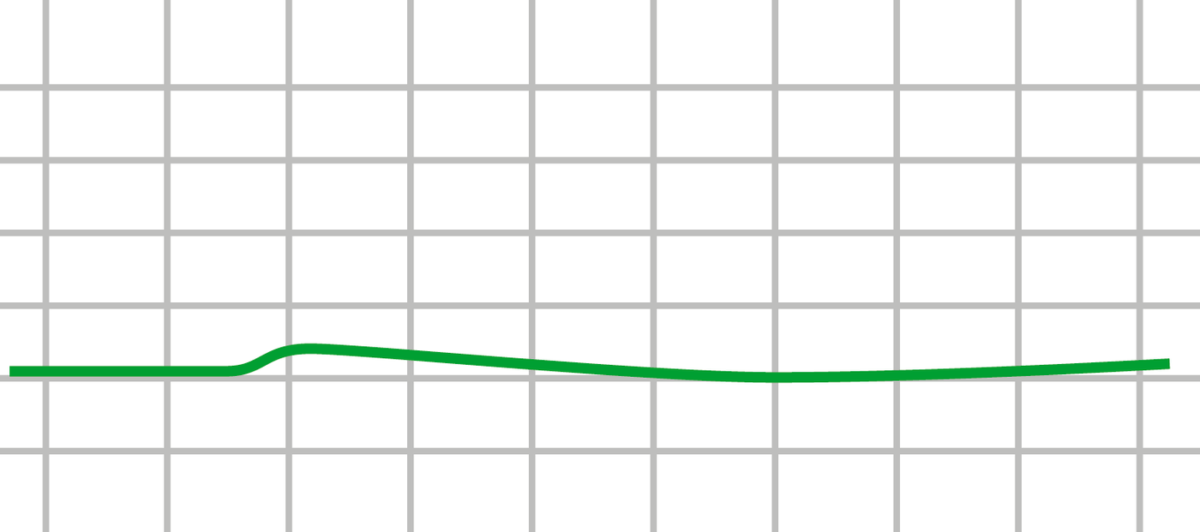

Asystolie: EKG (flache Linie) zeigt das Fehlen elektrischer Aktivität im Herzen

Bild von Lecturio

Allgemeiner CPR-Zyklus: (Start: unteres Bild)

1. Bei Erkennen eines Herzstillstands: Durchführung von 30 festen Thoraxkompressionen

2. Anschließend 2 Beatmungen

3. Bei Eintreffen eines AEDs: Platzierung der Elektroden in den entsprechenden Bereichen

4. Rhythmusanalyse und bei Bedarf Schockabgabe (wenn niemand mit der Person in Kontakt steht)

Wiederaufnahme des CPR-Zyklus nach Schockabgabe

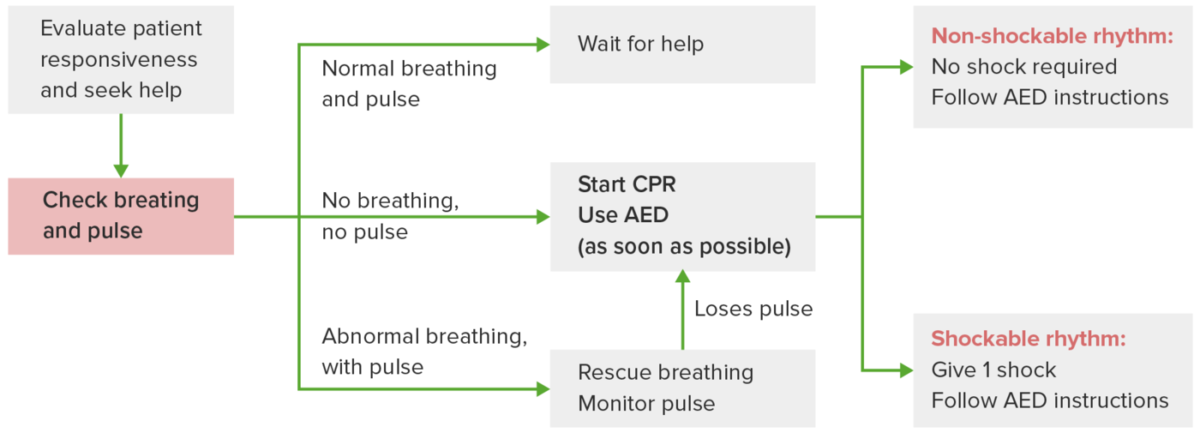

Verschiedene Szenarien zur Veranschaulichung des Einsatzes von Basimaßnahmen zur Wiederbelebung (BLS (Basic Life Support)) für Erwachsene:

Sobald ein möglicher Herzstillstand erkannt wird, ist eine schnelle Bewertung der Situation erforderlich. Bei normaler Atmung und normalem Puls die Person überwachen und bei ihr bleiben, bis Hilfe eintrifft. Bei abnormaler Atmung (Schnappatmung) und normalem Puls werden Rettungsbeatmungen empfohlen. Wenn keine Atmung und kein Puls festgestellt werden, soll eine CPR durchgeführt und ein AED so schnell wie möglich angewandt werden. Ein nicht defibrillierbarer Rhythmus weist auf eine Fortsetzung der CPR hin. Ein defibrillierbarer Rhythmus berechtigt die Abgabe eines Schocks und die Notwendigkeit einer sofortigen Wiederaufnahme der CPR.

Abkürzungen:

AED: automatisierter externer Defibrillator

CPR: Kardiopulmonale Reanimation

Defibrillation mit öffentlichem Zugang:

Da der plötzliche Herzstillstand eine vermeidbare Todesursache ist, stellen öffentlich zugängliche Defibrillationsprogramme die Verfügbarkeit von AEDs für den sofortigen Gebrauch durch Laien sicher, wenn dies erforderlich ist.

Eine hochwertige Thoraxkompression und frühe Defibrillation Defibrillation Kammerflimmern hat auch bei der ALS die höchste Priorität. Zusätzlich wird eine suffiziente Beatmung und eine Erhaltung des Kreislaufes durch Medikamentengabe als Ziel gesetzt.

Diagramm zum Herzstillstand bei Erwachsenen

Sobald ein Herzstillstand erkannt wird, werden Atmung, Puls und Rhythmus (sobald ein Herzmonitor verfügbar ist) schnell ausgewertet und eine kardiopulmonale Reanimation (CPR) eingeleitet. Es erfolgt eine Schockabgabe bei defibrillierbaren Rhythmen (Kammerflimmern oder pulslose ventrikuläre Tachykardie). Bei einer pulslosen elektrischen Aktivität/Asystolie wird die CPR fortgesetzt. Gleichzeitig wird durch die Legung eines intravenösen (i.v.) Zugangs (oder intraossären Zugang) erreicht, dass die benötigten Medikamente, in erster Linie Adrenalin 1 mg i.v. alle 3–5 Minuten, verabreicht werden können.

Es wird eine endotracheale Intubation (gesicherter Atemweg) durchgeführt. Die Kapnografie (die das endtidale CO₂ anzeigt) wird überwacht und bei niedrigem CO₂ die Tubuslage kontrolliert.

Der Kreislauf (Defibrillation und/oder CPR mit minimaler Unterbrechung + Atemwegsunterstützung → Rhythmus-, Puls- und Blutdruckkontrolle → i.v.-Medikamentengabe) wird bis zur Rückkehr des Spontankreislaufs (ROSC) fortgesetzt. Die Fortsetzung des Zyklus wird reevaluiert, wenn kein ROSC vorliegt. Anzeichen einer ROSC sind: vorhandener Puls und Blutdruck, abrupter anhaltender Anstieg des endtidalen CO₂ (ca. ≥ 40 mmHg) und spontane arterielle Druckwellen bei intraarteriellem Monitoring.

Wiedereintritt eines Spontankreislaufs (Englisches Akronym: ROSC)

Kriterien für den Abbruch der Reanimation:

Die folgenden Pathologien sind Ursachen für einen Herzstillstand: