Die neurologische Untersuchung im Rahmen der körperlichen Untersuchung umfasst eine systematische Bewertung der Systeme Kognition, Motorik, Sensibilität und Koordination, um Pathologien des Nervensystems zu identifizieren. Eine neurologische Untersuchung ermöglicht die Lokalisierung neurologischer Läsionen und ist entscheidend, um die Differenzialdiagnose einzugrenzen und sich auf nachfolgende Labor- und bildgebende Untersuchungen zu konzentrieren. Die Prüfung sollte den mentalen Zustand, die Sprache, die Hirnnerven Hirnnerven Überblick über die Hirnnerven, das motorische System, die Reflexe, die Sensibilität, das Gleichgewicht und die Koordination des Probanden beurteilen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die Untersuchung des mentalen Status bedeutet die Beurteilung der aktuellen geistigen Leistungsfähigkeit einer Person auf der Grundlage folgender Faktoren:

Ein grundlegendes Verständnis der zugrunde liegenden Neuroanatomie von Kopf und Hals ist erforderlich, bevor die Komponenten der Untersuchung der Hirnnerven Hirnnerven Überblick über die Hirnnerven erörtert werden.

| Hirnnerv | Untersuchungstechnik |

|---|---|

| N. olfactorius (I) |

|

| N. opticus (II) |

|

| N. oculomotorius (III), N. trochlearis (IV) und N. abducens (VI) |

|

| N. trigeminus (V) |

|

| N. facialis (VII) |

|

| N. vestibulocochlearis (VIII) |

|

| N. glossopharyngeus (IX) und N. vagus (X) |

|

| N. accessorius (XI) |

|

| N. hypoglossus (XII) |

|

Untersuchung des Geruchsinns, N. olfactorius (I):

Hier wird ein Alkoholtupfer verwendet.

Sehtafel zur Untersuchung der Sehschärfe (Visus), N. opticus (II)

Bild : „Snellen chart“ von Openclipart. Lizenz: CC0 1.0

Untersuchung des Gesichtsfelds, N. opticus (II):

Der Proband wird gebeten, ein Auge zu bedecken und auf die Nase des Untersuchers zu blicken. Der Untersucher bewegt dann seine Finger im oberen oder unteren Gesichtsfeld.

Untersuchung der äußeren Augenmuskeln (Blickfolgeversuch), N. oculomotorius (III), N. trochlearis (IV) und N. abducens (VI):

Der Proband wird gebeten, den Kopf ruhig zu halten und dem Finger des Untersuchers nur mit den Augen zu folgen. Es wird auf Doppelbilder und Abweichungen der Bulbi geachtet

Bild von Lecturio.

Es ist wichtig, die Empfindung bei leichter Berührung für jeden Ast des Hirnnervs V zu testen, einschließlich der Stirn (V1), der Oberkieferregion (V2) und der Unterkieferregion (V3).

Bild von Lecturio.

Untersuchung der mimischen Muskulatur, N. facialis (VII):

Der Proband wird aufgefordert, seine Wangen aufzublasen, um die Stärke der Gesichtsmuskeln zu demonstrieren. Andere Aufgaben können sein: Augenbrauen hochziehen, Augen fest zusammenkneifen, lächeln.

Untersuchung des Hörens, N. vestibulocochlearis (VIII):

Beim Weber-Test wird dem Probanden eine vibrierende Stimmgabel auf die Stirn (Mittellinie) gesetzt. Eine Schallleitungsstörung würde dazu führen, dass der Proband ein lauteres Geräusch auf der betroffenen Seite wahrnimmt. Bei Schallempfindungsstörungen wäre der Ton auf der betroffenen Seite leiser.

Weber- und Rinne-Tests

Bild von Lecturio.

Dix-Hallpike-Manöver:

Anwendung sowohl diagnostisch als auch therapeutisch beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel (BPLS). Der Proband sitzt auf einem Untersuchungstisch und nimmt schnell eine Rückenlage ein, während der Untersucher seinen Kopf (rechts oder links) in einem 20°-Winkel unter der Bettkante abstützt. Die Position wird für 30 Sekunden gehalten. Bei Personen mit BPPV treten Schwindelsymptome mit oder ohne Nystagmus auf.

Untersuchung des weichen Gaumens und der Uvula, N. glossopharyngeus (IX) und N. vagus (X):

Es ist wichtig, die Symmetrie des weichen Gaumens zu beurteilen. Die Uvula sollte in der Mittellinie liegen.

Untersuchung der Funktion des M. sternocleidomastoideus, N. accessorius (XI):

Lassen Sie die Person für diesen Test den Kopf gegen Widerstand drehen.

Untersuchung der Zungenbewegung, N. hypoglossus (XII):

Lassen Sie die Testperson für diesen Test die Zunge herausstrecken und bewegen Sie sie von einer Seite zur anderen. Alternativ: Bitten Sie den Patienten, mit der Zunge von innen gegen die rechte bzw. linke Wange zu drücken und Beurteilen Sie durch Gegendrücken die Kraft. Bei Läsionen des N. XII weicht die Zunge zur erkrankten Seite hin ab.

Die Untersuchung des motorischen Systems umfasst Folgendes:

Untersuchung der Kraft von M. deltoideus und M. biceps (entspricht Wurzel C5)

Bild von Lecturio.

Untersuchung der Kraft der Handgelenksextension (C6)

Bild von Lecturio.

Untersuchung der Kraft der Handgelenksflexion (C7)

Bild von Lecturio.

Untersuchung der Kraft der interossären Handmuskulatur (C8–Th1): Bei dieser Untersuchung drückt der Proband die Finger des Untersuchers gegen Widerstand zusammen.

Bild von Lecturio.

Untersuchung der Kraft der Hüftflexion (L2)

Überprüfung der Kraft der Plantarflexion (L5–S1).

Bild von Lecturio.

Die Ablenkung der Versuchsperson mit dem Jendrassik-Manöver kann zu zuverlässigeren Reflextests führen.

Bild von Lecturio.

Überprüfung des Bracioradioalisreflexes (BSR, C5–C6)

Bild von Lecturio.

Überprüfung des Trizepssehnenreflexes (TSR, C7–C8)

Bild von Lecturio.

Überprüfung des Patellarsehnenreflexes (L2–L4)

Bild von Lecturio.

Überprüfung des Achillessehnenreflexes (S1–S2)

Bild von Lecturio.Während der motorischen Untersuchung der Proband*innen können aufgrund von Auffälligkeiten in folgenden Bereichen Anzeichen von Läsionen des ersten oder zweiten Motoneurons sichtbar werden:

| Zentrale Parese | Periphere Parese | |

|---|---|---|

| Ort der Läsion | 1. Motoneuron: Gehirn, Rückenmark Rückenmark Rückenmark | 2. Motoneuron: Vorderhorn im Rückenmark Rückenmark Rückenmark, Nervenwurzel oder peripherer Nerv |

| Muskelkraft | Schwach (Parese) | |

| Muskeltonus | Erhöht (spastisch) | Herabgesetzt (schlaff) |

| Faszikulationen | Nein | Ja |

| Reflexe | Gesteigert | Abgeschwächt |

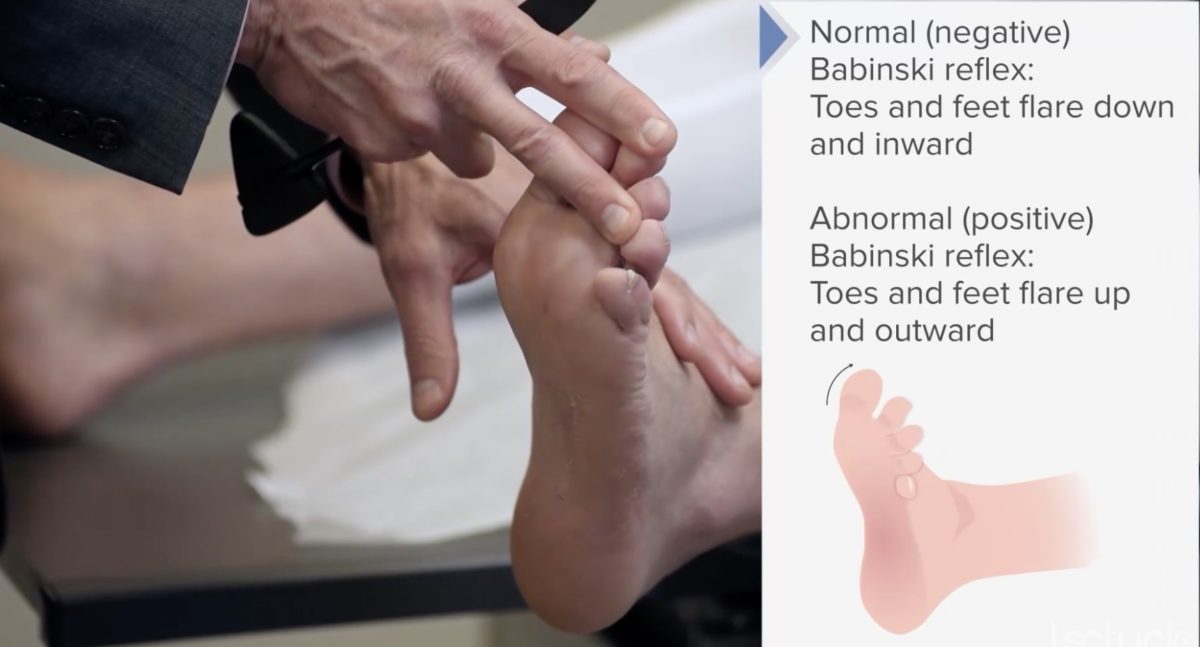

Überprüfung des Babinski (Streck-/Plantar-)-Reflexes:

Die Fußsohle wird in Form eines „Hockeyschlägers“ ausgehend von der Ferse kräftig bestrichen. Bei einer normalen (negativen) Reaktion erfolgt eine Plantarflexion.

Ein auffälliger (positiver) Babinski-Reflex ist ein Zeichen für eine Läsion des ersten Motoneurons.

Dabei dorsalflektiert die große Zehe, während die anderen Zehen sich spreizen.

| Modalität der Sensibilität | Weiterleitung | Untersuchung | Auffällige Befunde |

|---|---|---|---|

| Berührung | Hinterstrangbahn im Rückenmark Rückenmark Rückenmark | Haut Haut Haut: Aufbau und Funktion der Person an verschiedenen Stellen berühren (und immer mit der Gegenseite vergleichen) |

|

| Vibration | Stimmgabel wird auf Knochenvorsprünge aufgesetzt | Ein vermindertes Vibrationsempfinden weist auf eine Schädigung des peripheren Nerven hin. | |

| Propriozeption (Tiefensensibilität) | Stellung des großen Zehs im Raum identifizieren, während Bewegung nach oben und unten | Eine auffällige Propriozeption weist auf eine Schädigung des peripheren Nerven hin. | |

| Schmerzen und Temperatur | Vorderseitenstrang (Tractus spinothalamicus) im Rückenmark Rückenmark Rückenmark | Eine auffällige Schmerz- oder Temperaturwahrnehmung weist auf eine Schädigung des peripheren Nerven hin. | |

| Stereognosie | Zerebraler Kortex Zerebraler Kortex Zerebraler Kortex | Mit geschlossenen Augen einen vertrauten Gegenstand identifizieren | Unfähigkeit, ein bekanntes Objekt zu identifizieren |

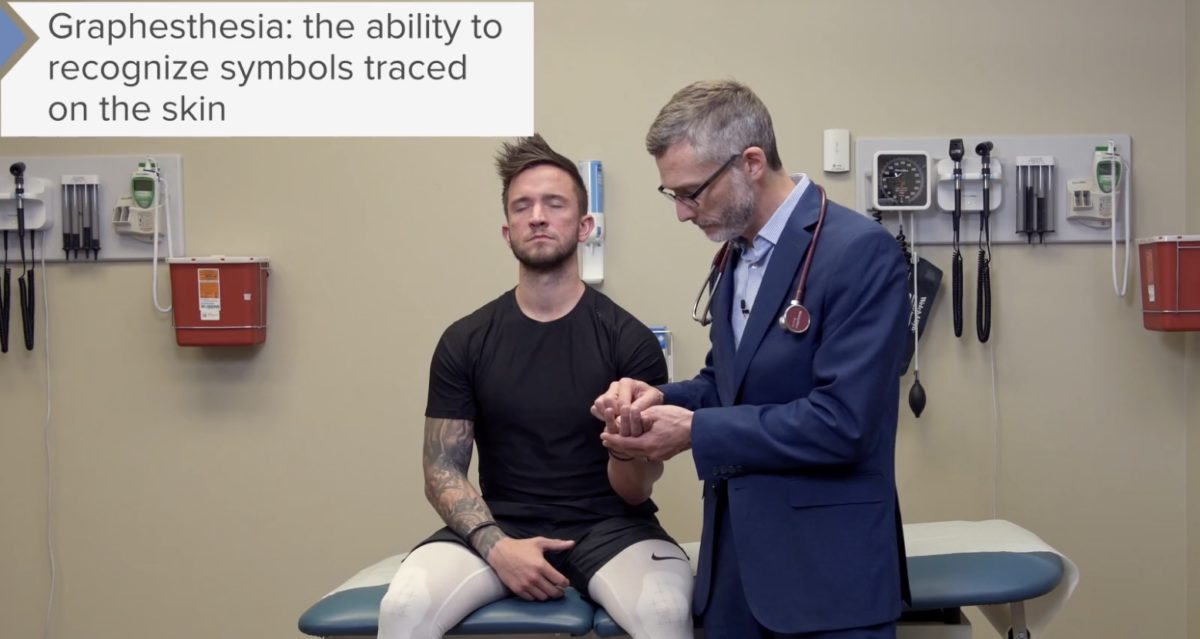

| Graphästhesie | Mit dem Finger ein bekanntes Symbol auf die Handfläche der Person zeichnen, während die Augen geschlossen sind | Unfähigkeit, das Symbol zu erkennen | |

| Taktile Auslöschung | Auf jeder Körperseite getrennt und dann beidseitig einen Berührungsreiz setzen und die Wahrnehmung vergleichen | Asymmetrie der Wahrnehmung oder Unfähigkeit, Reize auf einer Körperseite wahrzunehmen |

Bild von Lecturio.

Bild von Lecturio.

Die Tiefensensibilität (Propriozeption) wird überprüft, indem der Proband mit geschlossenen Augen Bewegungen der Finger oder Zehen erkennen muss. Hier test der Untersucher die Propriozeption der distalen oberen Extremität.

Bild von Lecturio.

Die Stereognosie (taktile Identifikation eines bekannten Objekts) wird überprüft, indem der Proband ein bekanntest Objekt mittels Ertasten identifizieren muss. Hier verwendet der Untersucher zur Überprüfung der Stereognosie einen Schlüssel.

Bild von Lecturio.

Überprüfung der Graphästhesie (Fähigkeit, auf die Hautgezeichnete Symbole zu erkennen) wird folgendermaßen durchgeführt: Der Proband schließt die Augen, der Untersucher zeichnet eine Figur auf die Haut und der Proband muss diese erraten. In diesem Fall testet der Untersucher die Graphästhesie, indem er einen imaginären Buchstaben auf die Handfläche der Person zeichnet.

Bild von Lecturio.

Die taktile Auslöschung (Unfähigkeit, Reize gleichzeitig wahrzunehmen) wird getestet, indem der Proband bei geschlossenen Augen zunächst einen Reiz getrennt auf beiden Seiten und danach zeitgleich auf beiden Seiten erkennen muss. Hier überprüft der Untersucher die taktile Auslöschung mittels eines Berührungsreizes an den Armen.

Bild von Lecturio.Das Kleinhirn Kleinhirn Kleinhirn (Cerebellum) ist wesentlich an der Koordination von Bewegungen beteiligt. Eine Untersuchung der Koordination sollte bei allen Patient*innen durchgeführt werden, die Anzeichen oder Symptome einer Kleinhirnpathologie aufweisen, einschließlich:

Es gibt viele Ursachen für eine Dysfunktion des Kleinhirns, darunter:

Die Untersuchung der Koordination umfasst Folgendes:

Koordination allgemein:

Zur Überprüfung des Vorliegens einer Extremitätenataxie führt der Proband den Finger-Nase-Versuch durch.

Bild von Lecturio.

Ein weiterer Test der Extremitätenataxie ist der Knie-Hacke-Versuch.

Bild von Lecturio.

Die Diadochokinese wird getestet, indem der Proband schnelle alternierende Bewegungen durchführt (z. B. „Glühbirnen einschrauben“).

Bild von Lecturio.

Gangbild:

Der Test auf eine Gangataxie wird oft durchgeführt, indem man die Person einfach durch den Raum gehen lässt.

Bild von Lecturio.Viele Kleinhirnsyndrome können sich über Störungen des Gangbilds bemerkbar machen.

| Gangbild | Beschreibung | Weitere Befunde | Ursachen |

|---|---|---|---|

| Zerebellär-ataktisch |

|

|

|

| Sensibel-ataktisch |

|

|

Schäden peripherer Nerven oder des Rückenmarks (Hinterstrang, Hinterhorn) |

| Vestibulär | Unsicher mit Fallneigung zu einer Seite |

|

|

| Parkinsonoid |

|

|

Parkinson-Syndrom Parkinson-Syndrom Idiopathisches Parkinson-Syndrom |

| Steppergang | Füße fallen beim Gehen | Distale sensible Störung und Schwäche | Motoneuropathie |

| „Watschelgang“, „Entengang“ | Das Becken kippt zur gesunden Seite hin ab (ggf. Trendelenburg-Zeichen). | Parese von M. gluteus medius Gluteus medius Glutealregion und -minimus | Läsion des N. gluteus superior |

| Spastisch | Langsame, steife und mühsame Bewegungen | Überkreuzen der Beine („Scherengang“) |

|

Folgenden Erkrankungen können im Rahmen der neurologischen Untersuchung auffällig werden: