Gicht ist eine heterogene Stoffwechselerkrankung, die mit erhöhten Serumharnsäurespiegeln (Hyperurikämie > 6,8 mg/dl) und abnormale Ablagerungen von Mononatriumurat im Gewebe einhergeht. Die Erkrankung ist oft genetisch bedingt und ist durch schmerzhafte, wiederkehrende sowie meist monoartikuläre akute Arthritis oder auch „Gichtanfälle“ gekennzeichnet. Im späteren Verlauf kommt es zu einer chronischen, deformierenden Arthritis. Auch die Nieren Nieren Niere können betroffen sein. Uratkristalle lagern sich als kreidesteinartige Ablagerungen („Tophi“) in den Weichteilen, Synovialgeweben oder an gelenknahen Knochen Knochen Aufbau der Knochen ab. Hyperurikämie beschreibt eine Überproduktion und/oder Unterausscheidung von Harnsäure und ist eine notwendige, aber unzureichende Voraussetzung für die Entwicklung einer Uratkristallablagerungskrankheit (die meisten hyperurikämischen Personen haben klinische keine Gicht). Das am häufigsten betroffene Gelenk ist das Großzehengrundgelenk. Durch die Identifizierung von Uratkristallen aus Gelenkaspirat oder Tophi wird die Diagnose gestellt. Wirksame Therapien zur Linderung der Schmerzen eines Gichtanfalls umfassen nichtsteroidale Antirheumatika Nichtsteroidale Antirheumatika Nichtsteroidale Antirheumatika/Antiphlogistika (NSARs), Colchicin Colchicin Medikamente zur Behandlung von Gicht und Glukokortikoide Glukokortikoide Glukokortikoide. Die Wahl der Therapie erfolgt individuell und hängt von eventuellen Kontraindikationen ab.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Medikamente, die einen akuten Gichtanfall verursachen können: FAKT

F: Furosemid-Diuretika ( Schleifendiuretika Schleifendiuretika Schleifendiuretika)

A: Aspirin Aspirin Nichtsteroidale Antirheumatika/Antiphlogistika/Alkohol

K: Krebs-Therapeutika (z.B. Ciclosporin Ciclosporin Immunsuppressiva)

T: Thiazid-Diuretika

Nach dem Abklingen eines akuten Gichtanfalls treten die Patient*innen in eine interkritische Phase ein (zwischen den Anfällen).

Tophi an verschiedenen Stellen des gesamten Körpers

Bild: „Tophaceous gout affecting the right great toe and finger interphalangeal joints“ von Arthritis Research UK Primary Care Centre, Primary Care Sciences, Keele University, Keele, UK. Lizenz: CC BY 2.0

Gichttophi an der Hand

Bild: „Gouty tophus“ vom Service de Dermatologie, Chu Hassan II, Fès, Maroc. Lizenz: CC BY 2.0

26-jähriger Mann mit tophöser Gicht, die sich mit Tophi am Ohr manifestiert hat

Bild: „Gouty Tophi in the Helix of the Ear“ von Michael McCullough. Lizenz: CC BY 2.0

Negativ doppelbrechende MSU-Kristalle (erscheinen als nadelförmige gelbe Kristalle, wenn sie parallel, und blau, wenn sie senkrecht zum polarisierenden Licht mit einem roten Kompensator stehen) einer Gelenkaspiration eines Erkrankten. Dieser Befund ist diagnostisch für Gicht.

Bild: „Monosodium Urate Crystals in Elbow Joint Fluid“ von Ed Uthman. Lizenz: CC BY 2.0Die Therapie unterscheidet zwischen akuter und chronischer Gicht.

Das Ziel des Managements ist es, Entzündungen zu reduzieren.

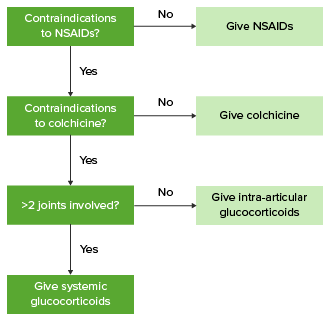

Algorithmus zur Behandlung akuter Gicht

Bild von Lecturio.Das Ziel der Behandlung besteht darin, die Uratablagerung im Gewebe zu minimieren.

Allgemeine Maßnahmen

Medikamentöse Therapie

Septische Arthritis Septische Arthritis Septische Arthritis: eine Infektion eines Gelenks mit extrem hoher Leukozytenzahl in der Synovialflüssigkeit (> 100.000 Zellen/ml) ist am ehesten pathognomisch für eine septische Arthritis Septische Arthritis Septische Arthritis. Zur Diagnose werden eine Gram-Färbung und die Anlage einer Synovialflüssigkeitskultur durchgeführt.

Pseudogicht(CPPD): positiv doppelbrechende Kalziumpyrophosphatkristalle in der Gelenkflüssigkeit. Radiologisch zeigt sich das charakteristische Erscheinungsbild einer Chondrokalzinose.

Trauma: Eine Stressfraktur oder ein traumatischer Prozess des Knochens oder Gelenks kann einem Gichtanfall ähneln.

Phlegmone Phlegmone Phlegmone: eine häufige und schmerzhafte bakterielle Hautinfektion, die die tieferen Schichten der Dermis Dermis Haut: Aufbau und Funktion und des Unterhautgewebes betrifft. Typische Anzeichen einer akuten Entzündung Entzündung Entzündung (Rubor, Dolor, Calor, Tumor) sind vorhanden, aber die Gelenkbeweglichkeit bleibt in der Regel erhalten.

Rheumatoide Arthritis Rheumatoide Arthritis Rheumatoide Arthritis: eine autoimmune, entzündliche Polyarthritis. Gichttophi können mit rheumatoiden Knötchen verwechselt werden, aber die klinisch-radiologische Präsentation und das Fehlen von Kristallen in den Knotenläsionen können die beiden Erkrankungen differenzieren.

Daktylitis: schwere bakterielle Entzündung Entzündung Entzündung der Finger- und Zehengelenke, die einer topischen Gicht mit akutem Schub ähneln kann. Diese Erkrankung kann in der Regel anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung von Gicht unterschieden werden.

Osteomyelitis Osteomyelitis Osteomyelitis: eine (meist bakterielle) Infektion des Knochens. Die Diagnose wird gestellt, indem ein tief sitzender Knochenschmerz sowie klinische Anzeichen einer akuten systemischen Entzündung Entzündung Entzündung festgestellt werden. Ein Blutbild und Magnetresonanztomographie Magnetresonanztomographie Magnetresonanztomographie (MRT) ( MRT MRT Magnetresonanztomographie (MRT)) sind zuverlässige diagnostische Mittel, wenn radiologische Routinebefunde nicht zur Diagnosestellung ausreichend sind.

Hydroxylapatit-Ablagerungskrankheit (engl. HADD): schmerzhafte und wahrscheinlich unterdiagnostizierte Periarthritis oder Arthritis aufgrund der Ablagerung von basischen Kalziumphosphat-Kristallen, in diesem Fall vor allem Hydroxylapatit, in der Synovialis. Die Erkrankung kann schwere Gelenkschäden verursachen, wie z.B. im Rahmen des Milwaukee-Schultersyndroms bei älteren Frauen.