Die Kiemenbögen, auch als Pharyngeal-, Branchial -, Schlund - oder Viszeralbögen bekannt, sind embryonale Strukturen, die an der Entwicklung von Wirbeltieren beteiligt sind und als Vorläufer für viele Strukturen des Gesichts, des Halses und des Kopfes dienen. Die Bögen bestehen aus einem zentralen Mesodermkern, der außen von Ektoderm Ektoderm Gastrulation und Neurulation und innen von Endoderm Endoderm Gastrulation und Neurulation bedeckt ist. Zwischen den Bögen entstehen Einbuchtungen, außen als Kiemen- oder Schlundfurchen und innen als Schlundtasche bezeichnet. Jeder Kiemenbogen enthält Knorpel- und Muskelkomponenten, die von einem Hirnnerv (abgeleitet von Neuralleistenzellen) und einer Arterie, der Kiemenbogenarterie, versorgt werden. Einige dieser Arterienbögen bilden später die großen herznahen Gefäße.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

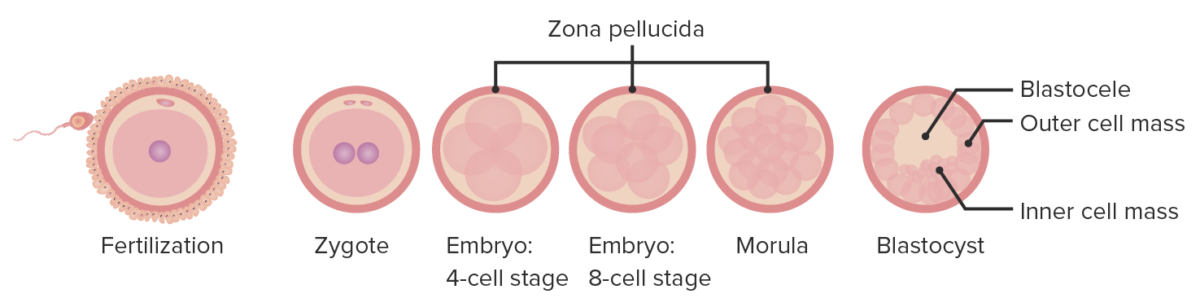

Die Morula durchläuft einen Prozess namens Blastulation, bei dem sich ein Hohlraum zu bilden beginnt. Die Zellen beginnen anschließend, sich in äußere und innere Zellmassen zu differenzieren.

Fortschreiten der frühen menschlichen Entwicklung von der Befruchtung bis zum Blastozystenstadium:

Während dieser Stadien ist der Embryo von einer Schicht extrazellulärer Matrix umgeben, die als Zona pellucida bekannt ist.

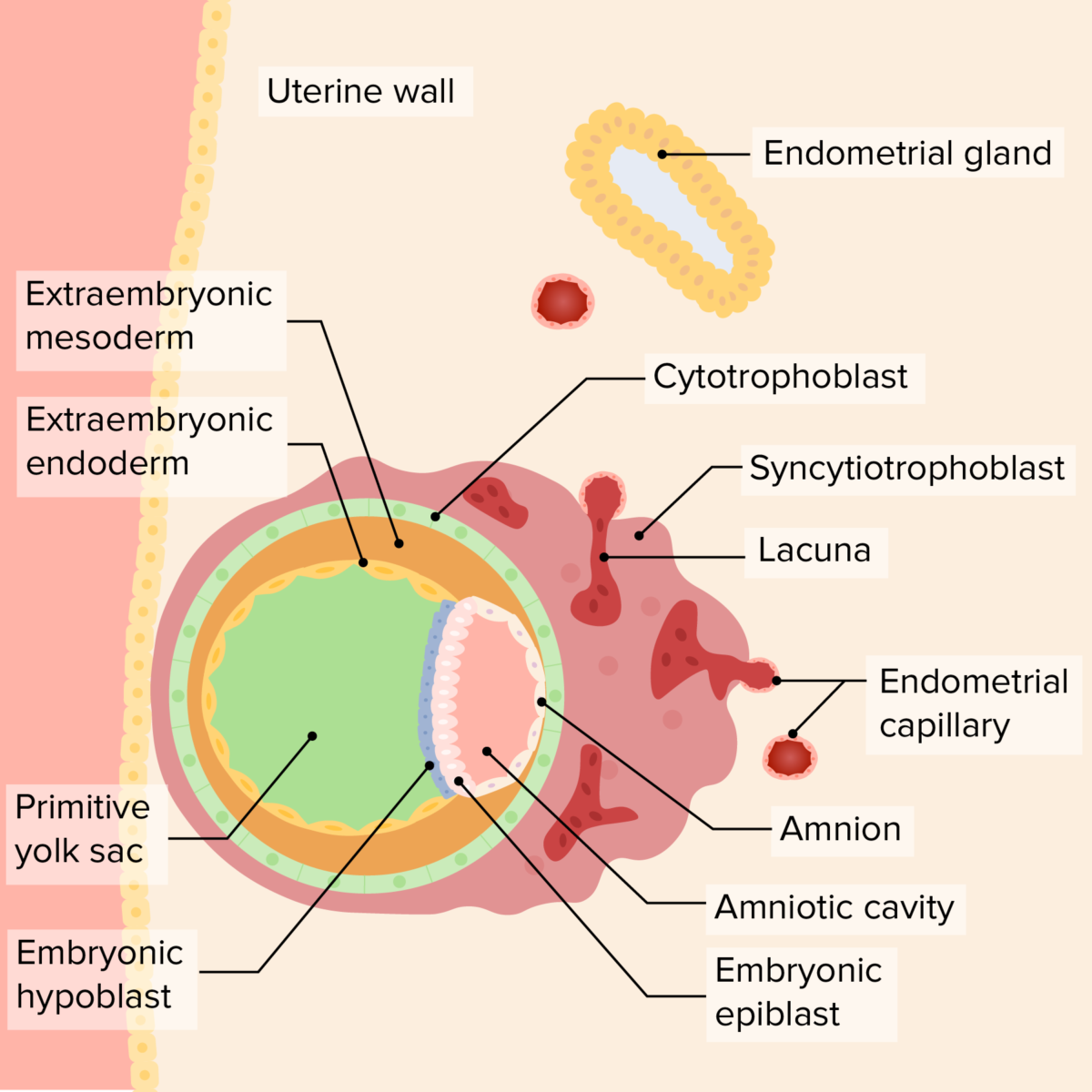

Die Zweiblättrige Keimscheibe, der Dottersacks und die Amnionhöhle im frühen Embryo

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Die zweiblättrige Keimscheibe durchläuft einen Prozess, der Gastrulation Gastrulation Gastrulation und Neurulation genannt wird, um die dreiblättrige Keimscheibe zu bilden. Zellen aus der Epiblastschicht wandern nach unten, ersetzen den Hypoblast ( Endoderm Endoderm Gastrulation und Neurulation) und bilden eine dritte Schicht dazwischen ( Mesoderm Mesoderm Gastrulation und Neurulation).

Schichten der dreiblättrigen Keimscheibe

Bild von Lecturio.

Querschnittsansicht des frühen Embryos nach der lateralen Abfaltung

Bild von Lecturio.Die Kiemenbögen werden beim Menschen auch als Schlundbögen/Branchialbögen/Viszeralbögen bezeichnet.

Entwicklung der Kiemnebögen aus den 3 Keimblättern

Bild von Lecturio.

Kiemenbögen im Querschnitt:

Ansicht ist von hinten (dorsal) mit Blick nach ventral.

Eine Seite der Kiemenbögen im Querschnitt, die die 3 Keimblätter, Schlundtaschen und -furchen zeigt

Bild von Lecturio.Die Kiemenbögen entwickeln sich zu Schlüsselkomponenten von Kopf und Hals.

Derivate der Kiemenbögen und der dazugehörigen Hirnnerven

Bild von Lecturio.| Bogen | Knorpelelement | Muskulatur | Nerv |

|---|---|---|---|

| I. |

|

|

V. Hirnnerv: N. mandibularis (V3) des N. trigeminus |

| II. |

|

|

VII. Hirnnerv: N. facialis |

| III. | Cornua majora ossis hyoidei | M. stylopharyngeus | IX. Hirnnerv: N. glossopharyngeus |

| IV./VI. |

|

|

X. Hirnnerv: N. vagus

|

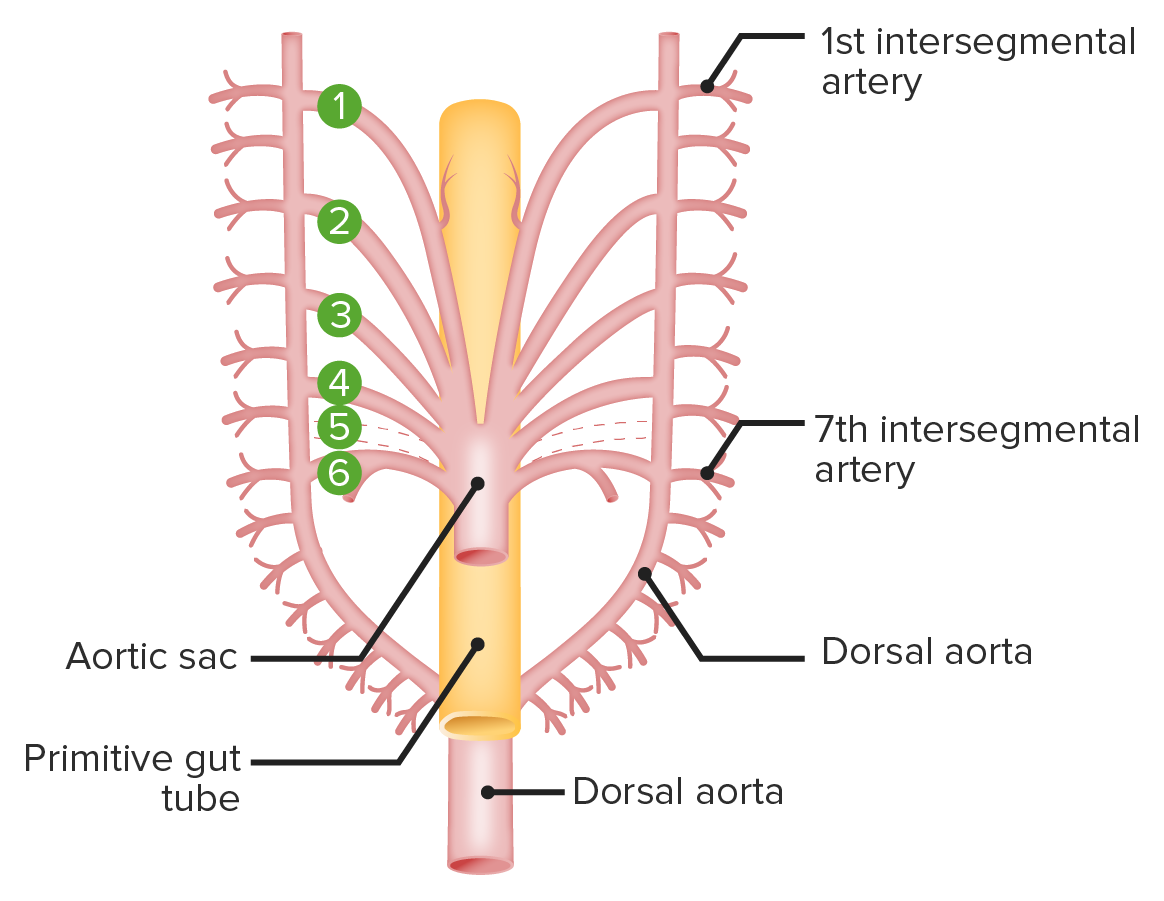

Jeder Kiemenbogen hat sein eigenes Paar Kiemenbogenarterien; beim Menschen gibt es 5 Arterienbögen in der Embryonalentwicklung.

Schematische Darstellung der Kiemenbögenarterien im sich entwickelnden Embryo

Bild von Lecturio.

Das Diagramm zeigt die Struktur und Lage der Arterienbögen in den frühesten Stadien ihrer Entwicklung (nummeriert 1‒6):

Beachte, dass sich der 5. Arterienbogen beim Menschen nicht entwickelt. Das Darmrohr befindet sich hinter den Bögen und dem sich entwickelnden Herzen, aber vor der fusionierten dorsalen Aorta. Im kranialen Teil des Embryos befinden sich 2 dorsale Aorten, eine rechts und eine links, die Blut aus den Arterienbögen erhalten.

Bild von Lecturio.

Diagramm zur Formation, Regression und Differenzierung der Kiemenbogenarterien

Bild von Lecturio.Die Kiemenfurchen entstehen durch die Einstülpungen des Ektoderms an der Außenseite zwischen den Kiemenbögen.

Entwicklung der Kiemenfurchen

Bild von Lecturio.Die Schlundtaschen werden durch die inneren Einstülpungen des Endoderms zwischen den Kiemenbögen gebildet.

Entwicklung der Schlundtaschen

Bild von Lecturio.