Die Riesenzellarteriitis (RZA), auch als Temporalarteriitis bekannt, ist eine Art der Vaskulitiden Vaskulitiden Vaskulitiden großer Gefäße, die hauptsächlich die Aorta und ihre Hauptäste betrifft, besonders die Äste der Carotis (einschließlich der Arteria temporalis). Die Polymyalgia rheumatica (PMR) wird bei gleicher Pathogenese von einem entzündlichen Befall der proximalen Extremitätenarterien verursacht. Riesenzellarteriitis und Polymyalgia rheumatica sind durch entzündliche Leukozyten in den Gefäßwänden gekennzeichnet, die zu reaktiven Schäden, Ischämie und Nekrose führen. RZA verursacht Kopfschmerzen, Empfindlichkeit der Kopfhaut, Kieferschmerzen, Sehstörungen und möglicherweise Blindheit, während Betroffene bei der Polymyalgia rheumatica insbesondere über eine symmetrische, starke Schmerzsymptomatik im Bereich der Schultern oder Hüften klagen. Die Diagnose wird mittels Temporalarterienbiopsie, beziehungsweise anhand des Blutbilds und Sonografiebefundes gestellt. Eine sofortige Therapie mit Glukokortikoiden kann die Symptome lindern und einem möglichem Sehverlust vorbeugen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Während die Polymyalgia rheumatica und die Riesenzellarteriitis früher als strikt separate Krankheitsbilder angesehen wurden, geht man heutzutage zunehmend von einer gemeinsamen Krankheitsentität aus.

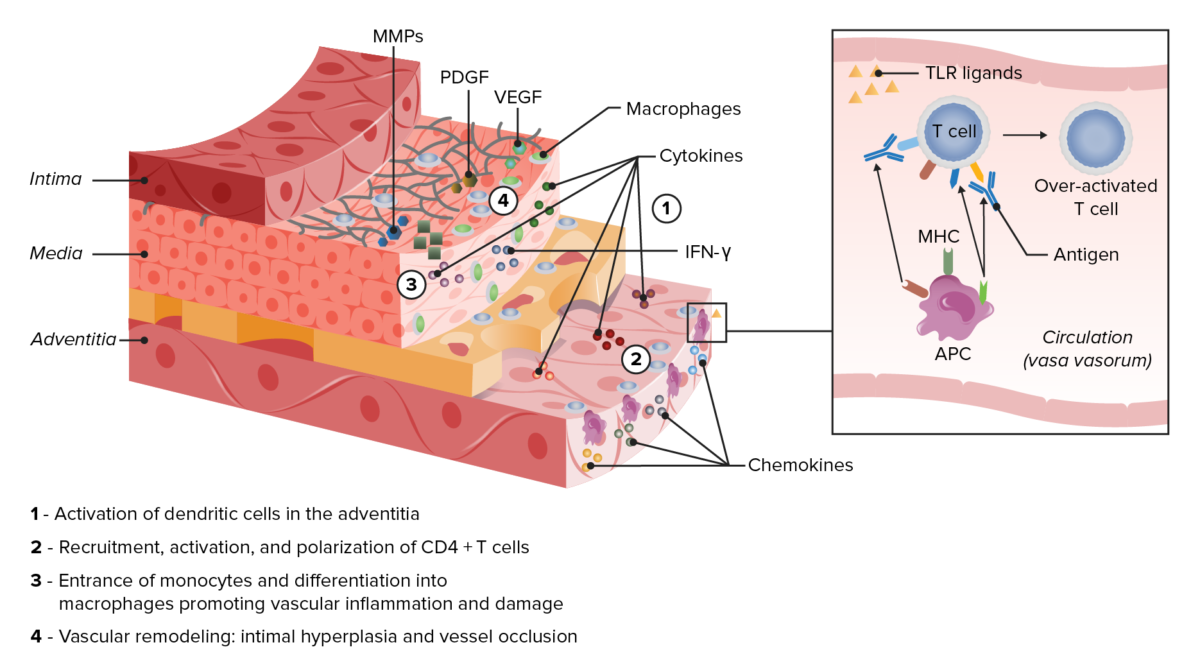

Die Riesenzellarteriitis (RZA), sowie die Polymyalgia rheumatica werden durch eine komplizierte Kaskade von Gefäßentzündungen, Schäden und dysfunktionaler Reparatur verursacht:

Zweigstellen der Arteria temporalis superficialis, die an RZA beteiligt sein können

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio.

Elastische Färbungen im Fall einer histologisch positiven Biopsie der Arteria temporalis, die die Fragmentierung, Verzerrung und fehlende Kontinuität der inneren elastischen Lamina zeigen, ein charakteristisches Merkmal der Arteria temporalis

Bild : „Association between human papillomavirus DNA and temporal arteritis“ von Mohammadi, A., Pfeifer, JD, Lewis, JS Lizenz: CC BY 2.0.

Pathophysiologie bei Riesenzellarteriitis:

Beachten Sie die Aktivierung von T-Zellen durch Präsentation eines Antigens durch dendritische Zellen (APC). Diese rekrutieren und aktivieren mehr Entzündungszellen, einschließlich Makrophagen, sowie Toll-like-Rezeptorliganden (TLR), Zytokine und Chemokine. Makrophagen organisieren sich zu Riesenzellen und produzieren Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) und Wachstumsfaktoren (PDGF und VEGF). Dies verursacht die Zerstörung und Hyperplasie, die schließlich zu einem Gefäßverschluss führt.

Fundoskopie des rechten Auges mit Watteflecken entlang der supratemporalen und infratemporalen Arteriolen (Pfeile). Die Watteflecken weisen auf eine Obstruktion der Netzhautarteriolen hin, die zu einer Netzhautischämie führt.

Bild : „Right eye showing cotton-wool spots along superotemporal and inferotemporal arterioles“ vom James Paget University Hospital NHS Foundation Trust, Lowestoft Road, Gorleston, Great Yarmouth NR31 6LA, Norfolk, Großbritannien. Lizenz: CC BY 2.0.

Der obige Algorithmus ist ein einfacher Algorithmus, um bei der Diagnose von RZA zu helfen. Darin wird beschrieben, wann diese Krankheit in Betracht gezogen werden sollte und die grundlegenden Schritte bei der Diagnose.

Bild von Lecturio.Die ACR-Kriterien der Riesenzellarteriitis (Arteriitis temporalis) setzen für eine Diagnose voraus, dass mindestens 3 der folgenden 5 Kriterien erfüllt werden:

Die ACR-Kriterien der Polymyalgia rheumatica setzen ein Alter von mindestens 50 Jahre voraus bei einem Patienten, der über neu aufgetretenen bilateralen Schulterschmerz klagt und in der Diagnostik ein erhöhtes CRP oder eine erhöhte BSG aufweist. Dazu gelten folgende Kriterien:

Ergänzt durch Sonografie:

Eine gesicherte Diagnose stellt sich bei mindestens 4 Punkten ohne Sonografie-Befund oder mindestens 5 Punkten unter Einbeziehung der sonografischen Untersuchung.

Biopsie der Schläfenarterie mit transmuralen gemischten Entzündungszellinfiltraten mit Intimaverdickung, Fragmentierung und Verzerrung der inneren elastischen Lamina

Bild : „Biopsy of temporal artery showing a transmural mixed inflammatory cell infiltrate with intimal thickening, and fragmentation and distortion of the internal elastic lamina“ vom Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Florida, College of Medicine, Jacksonville, FL, USA. Lizenz: CC BY 2.0.