Der Dickdarm bildet den letzten Teil des Verdauungssystems. Er setzt sich aus verschiedenen Segmenten zusammen: Caecum, Appendix vermiformis, Colon (Colon ascendens, Colon transversum, Colon descendens und Colon sigmoideum), Rektum Rektum Rektum und Analkanal und Analkanal Analkanal Rektum und Analkanal. Hauptfunktion des Dickdarms ist die Wasserresorption und die Verdichtung des Faeces vor der Ausscheidung aus dem Körper über das Rektum Rektum Rektum und Analkanal und den Analkanal Analkanal Rektum und Analkanal. Um die Gleitfähigkeit des Darminhalts zu gewährleisten, enthält der Dickdarm viele schleimproduzierende Drüsen. Die arterielle Versorgung erfolgt über Äste der A. mesenterica superior und inferior, die eine wichtige Anastomose entlang des Colon transversum bilden. Die Aktivität des Dickdarms wird durch das vegetative Nervensystem Nervensystem Nervensystem: Aufbau, Funktion und Erkrankungen reguliert. Dabei erhält der Dickdarm sowohl sympathische (hemmende) als auch parasympathische (stimulierende) Impulse.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

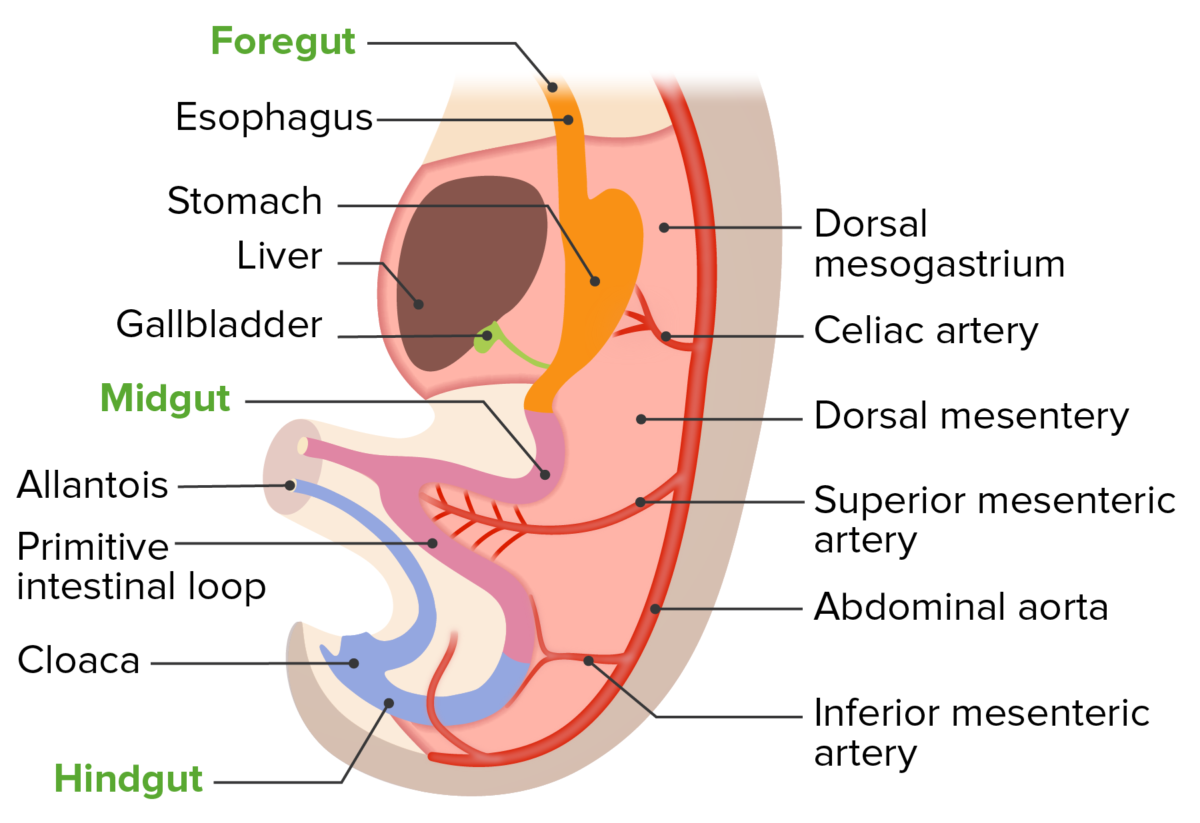

Der Dickdarm entwickelt sich aus dem primitiven Mitteldarm und Hinterdarm:

Entwicklung des Darmrohres

Bild von Lecturio.

Anatomie des Dickdarms in situ

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Dorsale Ansicht des Caecums:

Die drei Tänien enden am Abgang des Appendix.

Ventrale Ansicht des Caecums, die verschiedene Lagevarianten des Appendix vermiformis zeigt:

Man beachte, dass die Basis des Anhangs in ihrer Lage konstant ist, die Position der Spitze kann jedoch variieren

Lokalisation des McBurney-Punkts

Bild von Lecturio. Lizenz:Mehrere anatomische Merkmale unterscheiden den Dickdarm vom Dünndarm Dünndarm Dünndarm und Rektum Rektum Rektum und Analkanal:

Schematische Darstellung der Tänien, Haustren und Appendices epiploicae:

Beachten Sie die Verwachsung des Mesocolon transversum mit der Taenia mesocolica.

Schichten der Dickdarmwand

Bild von Lecturio.

Histologie des Dickdarms:

Beachten Sie die vielen schlauchförmigen Drüsen innerhalb der Lamina propria.

Die Tunica muscularis ist die Hauptmuskelschicht der Dickdarmwand.

Die arterielle Versorgung erfolgt über die A. mesenterica superior und die A. mesenterica inferior.

Blutversorgung des Dickdarms

Bild von Lecturio.Der venöse Abfluss von Caecum, Appendix vermiformis und Colon erfolgt über gleichnamige Venen Venen Venen, die gemeinsam mit den Arterien Arterien Arterien verlaufen und in die V. mesenterica superior und die V. mesenterica inferior münden.

Venöser Abfluss des Dickdarms

Bild von Lecturio.Über mehrere abdominale Lymphknoten Lymphknoten Lymphsystem:

Der Dickdarm wird vom vegetativen Nervensystem Nervensystem Nervensystem: Aufbau, Funktion und Erkrankungen parasympathisch und sympathisch innerviert.