Das Epithel ist ein Komplex spezialisierter Zellbestandteile, die in Schichten angeordnet sind, Hohlräume auskleiden und die Körperoberflächen bedecken. Die Zellen zeigen einen apikalen und einen basalen Pol. Zu den für die Integrität und Funktion des Epithels wichtigen Strukturen gehören die Basalmembran Basalmembran Syndrom der dünnen Basalmembran, die semipermeable Schicht, auf der die Zellen ruhen, sowie zelluläre Verbindungen. Das Epithel wird nach den Zellen (Plattenepithel, iso-, hochprismatisch), der Anzahl der Schichten und anderen einzigartigen Merkmalen entweder aufgrund der Funktion (Übergangsepithel ermöglicht eine Dehnung) oder des Aussehens (pseudostratifiziertes Epithel, das einen falschen Eindruck von mehreren Schichten erweckt) klassifiziert. Das Oberflächenepithel hat mehrere Funktionen, darunter Schutz, Sekretion, Filtration und sensorische Rezeption.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Ein Komplex spezialisierter Zellen, die in Platten angeordnet sind und Hohlräume auskleiden und Körperoberflächen bedecken:

Diese Zellen weisen 2 Pole auf:

Das Oberflächenepithel besitzt keine Blutgefäße; daher werden Nährstoffe und Sauerstoff aus dem angrenzenden Bindegewebe Bindegewebe Bindegewebe aufgenommen.

Epithelien haben einen Apex, seitliche Ränder und eine Oberfläche, die auf einer Basalmembran sitzt:

Wie im Bild zu sehen ist, weisen diese Zellen Polarität auf (haben apikale Domänen und basale/basolaterale Domänen). Am apikalen Ende umgeben Strukturen den Bereich (wie ein Band um die Zelle) und erleichtern die Zell-zu-Zell-Adhäsion (Tight junctions und Gürteldesmosomen). In der Nähe der Basalmembran verankern Hemidesmosomen die Epithelien an der Basallamina. Rechts ist die Histologie der Darmepithelauskleidung mit entsprechenden Strukturen dargestellt. Auf der apikalen Domäne sind Mikrovilli zu sehen.

Beachten Sie, dass es Gewebe gibt, die beides haben:

Die Arten von Epithelien:

Die Unterscheidung und Einteilung der Typen erfolgt anhand der Form der Zelle und der Schichten. Einfaches Epithel weist auf eine Zellschicht hin. Das geschichtete Epithel weist auf mehrere Schichten hin. Pseudostratifiziertes Epithel vermittelt einen falschen Eindruck von > 1 Schicht aufgrund unterschiedlicher Kernniveaus. Übergangsepithel ist ein Typ, bei dem die Form der Zellen in Abhängigkeit von der Organfunktion (Erweiterung versus Entspannung, wie z. B. in der Harnblase) ineinander „übergeht“.

Struktur einschichtiges Plattenepithel (einfache Schicht abgeflachter Zellen)

Bild : „Simple squamous epithelium” von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Eine ganze Menge einschichtiges Plattenepithel

Bild: „Epithelial Tissues Simple Squamous Epithelium“ von Berkshire Community College Bioscience Image Library. Lizenz: CC0 1.0

Einschichtig isoprismatisches Epithel: eine Schicht kubischer Zellen

Bild:„Simple cuboidal epithelium“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Querschnitt eines Nierentubulus mit einer Schicht isoprismatischer Zellen

Bild:„Epithelial Tissues Simple Cuboidal Epithelium“ von Berkshire Community College Bioscience Image Library. Lizenz: CC0 1.0

Einschichtiges hochprismatisches Epithel:

Gezeigt ist eine Schicht zylinderförmiger Zellen mit Zilien

Einschichtiges Zylinderepithel, das den Darmtrakt auskleidet

Bild: „Epithelial Tissues Simple Columnar Epithelium“ von Epithelial Tissues: Simple Columnar Epithelium. Lizenz: CC0 1.0

Pseudostratifiziertes Epithel:

Gezeigt ist eine einzelne Schicht zylinderförmiger Zellen mit unterschiedlicher Höhe der Kerne

Bild: „Pseudostratified epithelium“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Pseudostratifiziertes Zylinderepithel in der Trachea

Bild: „Cross-section of pseudostratified columnar epithelium” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0

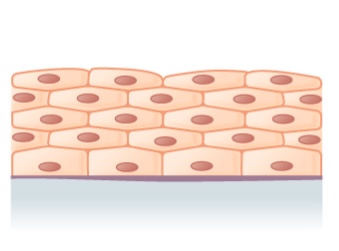

Darstellung von mehrschichtigem Plattenepithel

Bild: „Stratified squamous epithelium“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

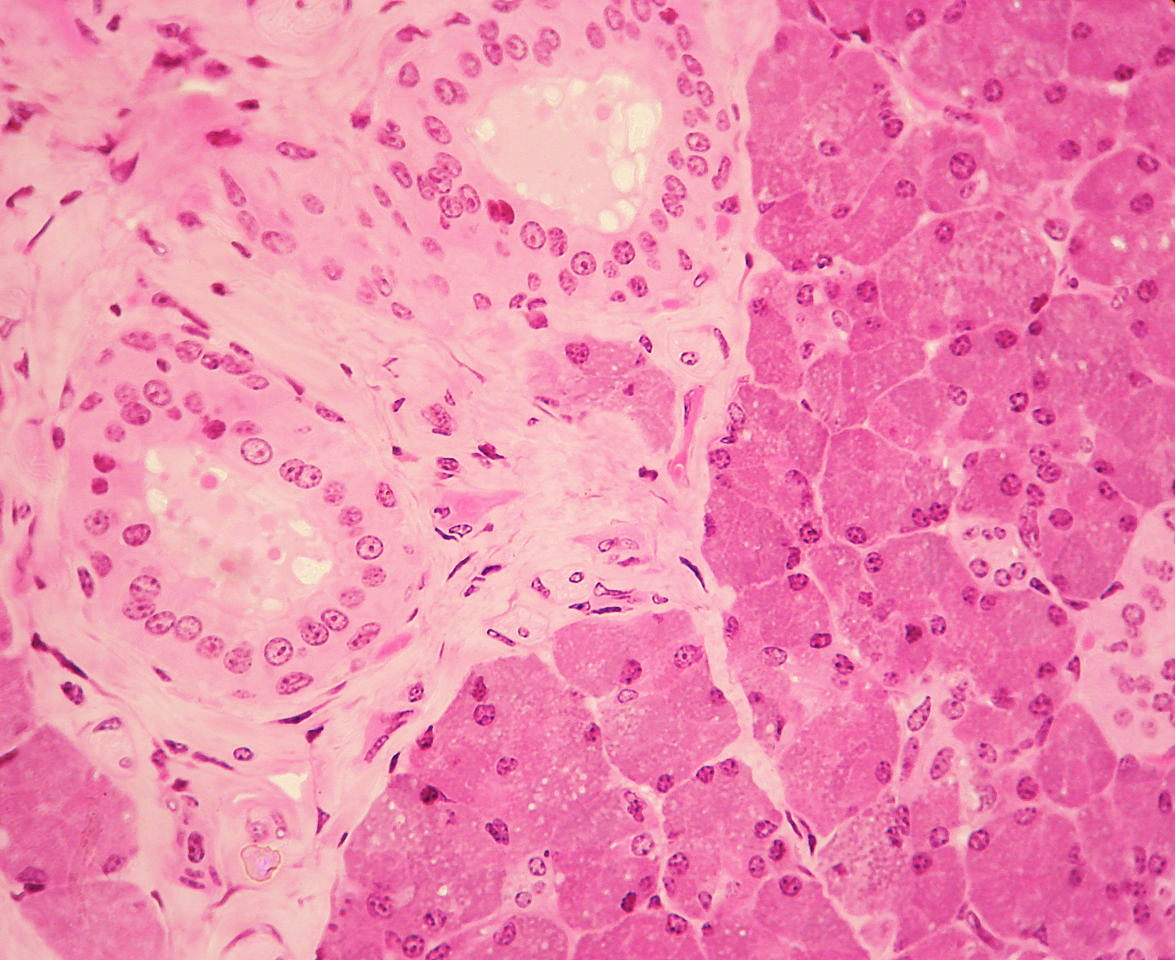

Histologisches Bild von mehrschichtigem Plattenepithel

Bild: „Epithelial Tissues Stratified Squamous Epithelium“ von Berkshire Community College Bioscience Image Library. Lizenz: CC0 1.0

Mehrschichtiges Zylinderepithel

Bild: „Stratified columnar epithelium” von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Mehrschichtiges, isoprismatisches Epithel

Bild: „Stratified cuboidal epithelium” von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

In einem von Bindegewebe umgebenen Gang in der Glandula parotidea ist ein mehrschichtiges, isoprismatisches Epithel (links zu sehen) sichtbar.

Bild: „WVSOM Parotid Gland1“ von Wbensmith. Lizenz: CC BY 3.0

Übergangsepithel

Bild: „Transitional epithelium” von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Übergangsepithel in der Harnblase

Bild: „Urinary bladder, urothelium, haemalum-eosin stain” von Polarlys. Lizenz: CC BY 2.5