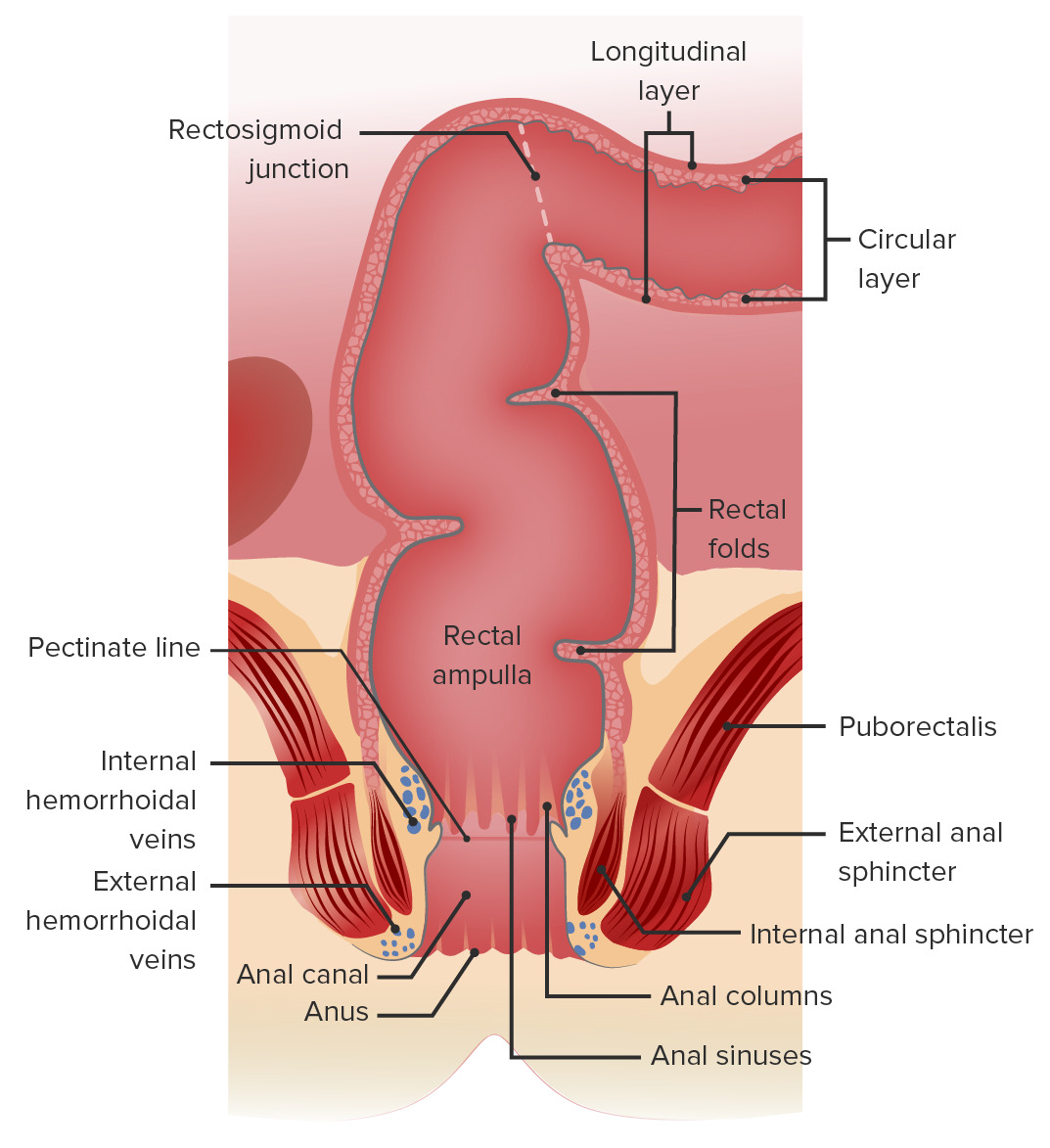

Das Rektum und der Analkanal sind die letzten beiden Abschnitte des unteren Gastrointestinaltrakts. Sie bilden eine funktionelle Einheit und kontrollieren die Defäkation Defäkation Gastrointestinale Motilität. Ist diese Funktion gestört, kann es zu Stuhlinkontinenz kommen. Die Stuhlkontinenz wird durch mehrere wichtige anatomische Strukturen aufrechterhalten, darunter Schleimhautfalten, Valvulae anales, der schlingenartige Musculus puborectalis und der Musculus sphincter ani internus und externus. Peristaltische Wellen innerhalb der Rektalmuskulatur, unwillkürliche Entspannung des inneren Analsphinkters (kontrolliert durch das vegetative Nervensystem Nervensystem Nervensystem: Aufbau, Funktion und Erkrankungen) und willkürliche Entspannung des äußeren Analsphinkters (kontrolliert durch die Großhirnrinde) sind für die Defäkation Defäkation Gastrointestinale Motilität unerlässlich. Aus dem Corpus cavernosum recti, das den Analkanal umgibt, können bei hyperplastischer Erweiterung Hämorrhoiden Hämorrhoiden Hämorrhoiden und Analvenenthrombose entstehen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Anatomie des Rektums und des Analkanals

Bild von Lecturio.Das Rektum liegt in der Beckenhöhle am weitesten dorsal.

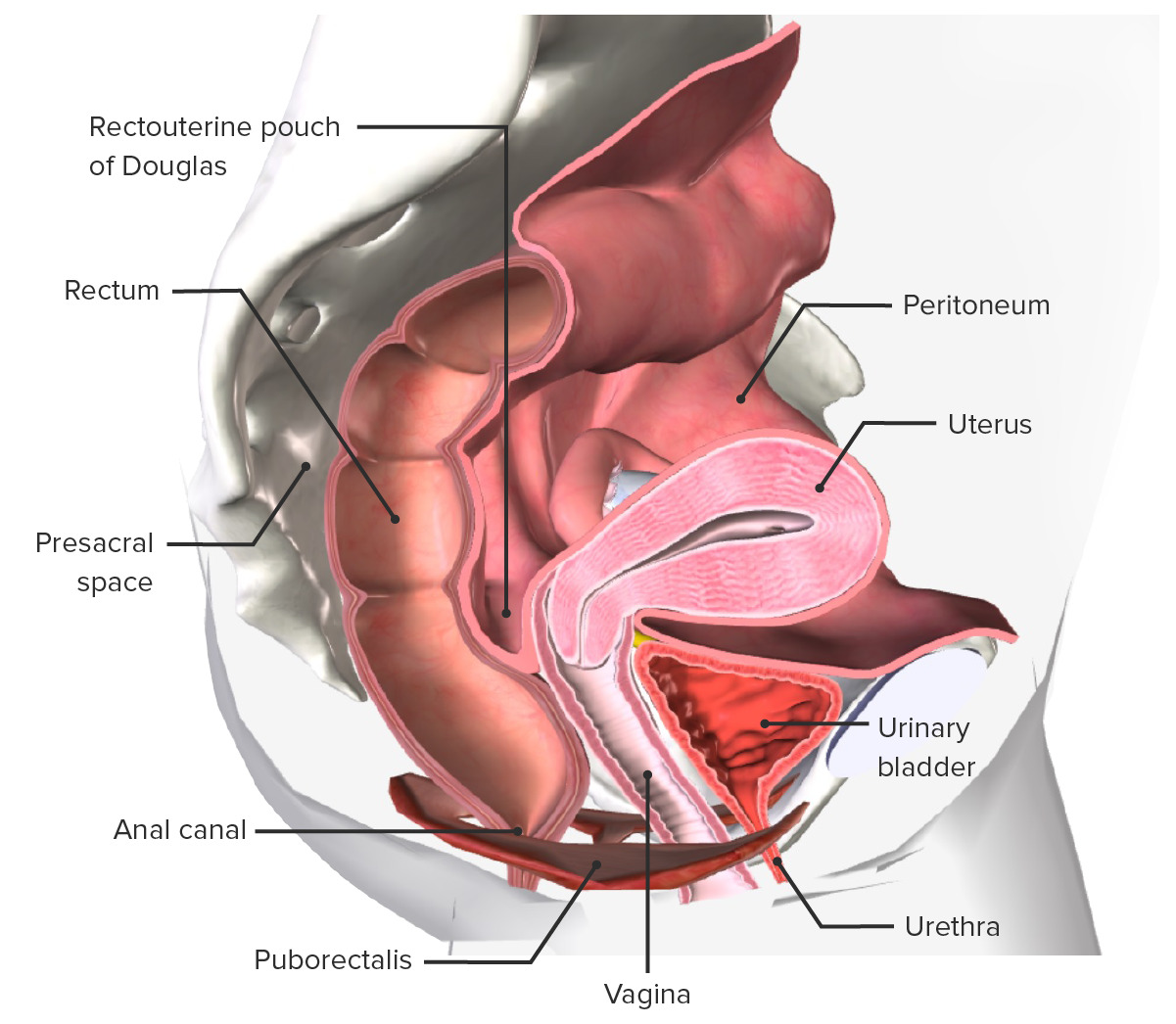

Anatomie des inneren weiblichen Beckens

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Anatomie des inneren männlichen Beckens

Bild von BioDigital , bearbeitet von LecturioÄhnlich wie bei anderen Segmenten des Gastrointestinaltrakts sind die Schichten der anorektalen Wand (von innen nach außen) Mukosa → Submukosa → Muskularis → Serosa. Im Gegensatz zum Dünndarm Dünndarm Dünndarm gibt es keine Zotten oder Plicae circulares.

Histologisches Bild der Rektumschleimhaut (Längsschnitt):

Sichtbar sind rektale Krypten mit einschichtigem Zylinderepithel und das umliegende Bindegewebe (Lamina propria).

Zusammengesetzt aus zwei Schichten glatter Muskulatur:

Unterschiede in der Gefäßversorgung und Innervation oberhalb und unterhalb der Linea dentata:

IMA: A. mesenterica inferior

IMV: V. mesenterica inferior

LN: Lymphknoten

IVC: V. cava inferior

Die Hauptaufgaben des Rektums und des Analkanals sind die kontrollierte Defäkation Defäkation Gastrointestinale Motilität.

Das Rektum enthält Dehnungsrezeptoren, die den Defäkationsreflex stimulieren, wenn sich das Rektum mit Kot füllt.

Defäkationsreflex:

1. Der Kot dehnt das Rektum und stimuliert die Dehnungsrezeptoren; Weiterleitung des Signals an das Rückenmark.

2. Ein Spinalreflex sendet parasympathische motorische Signale an den Plexus myentericus; Kontraktion der glatten Muskulatur im Rektum befördert den Kot nach aboral.

3. Der gleiche Spinalreflex sendet auch parasympathische motorische Signale für die Entspannung des M. sphincter ani internus.

4. Willkürliche Impulse vom Gehirn verhindern die Defäkation durch eine tonische Kontraktion des M. sphincter ani externus. Eine Defäkation tritt auf, wenn dieser willkürlich entspannt wird.