Die Speicheldrüsen (Glandulae salivariae) sind exokrine Drüsen, die in und um die Mundhöhle herum lokalisiert sind. Sie werden eingeteilt in die großen Speicheldrüsen (Glandulae salivariae majores) und die kleinen Speicheldrüsen (Glandulae salivariae minores). Die großen Speicheldrüsen sind paarig angelegt, zu ihnen gehören die Glandula parotidea (Ohrenspeicheldrüse), auch kurz Parotis genannt, die Glandula sublingualis (Unterzungenspeicheldrüse) und die Glandula submandibularis Glandula submandibularis Gastrointestinale Sekretion (Unterkieferspeicheldrüse). Die kleinen Speicheldrüsen sind zahlreich in der Schleimhaut der Wangen, Lippen und des Mundes lokalisiert. Aufgabe der Speicheldrüsen ist die Speichelproduktion. Der dabei entstehende Speichel erfüllt unterschiedliche Funktionen: Darin enthaltene Enzyme Enzyme Grundlagen der Enzyme starten einen ersten Verdauungsprozess der Nahrung, der Speichel befeuchtet die Schleimhaut und er bietet antimikrobiellen Schutz.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die drei großen Speicheldrüsenpaare, auch Glaundulae salivariae superiores genannt, sind die Glandula parotidea, die Glandula submandibularis Glandula submandibularis Gastrointestinale Sekretion und die Glandula sublingualis.

Speichelproduktion, die wichtig ist bei:

Überblick über die Speicheldrüsen und die umliegenden anatomischen Orientierungspunkte

Bild von Lecturio.

Histologie der Speicheldrüsen

Bild : „Histology of the salivary gland“ von S. Bhimji MD. Lizenz: CC BY 4.0

Schema eines Azinus sowie die drei Haupttypen von Kanälen, durch die die Speichelflüssigkeit abgesondert wird

Bild : „Diagram of an acinus, as well as the three main types of duct through which the salivary fluid is secreted“ von Mousa Ghannam. Lizenz: CC BY 4.0| Glandula parotidea | Glandula submandibularis Glandula submandibularis Gastrointestinale Sekretion | Glandula sublingualis | |

|---|---|---|---|

| Ort | In der Nähe des Ohrs | Unterhalb des Unterkiefers | Unterhalb der Zunge Zunge Mundhöhle: Lippen und Zunge |

| Entwicklung | Ektodermal | Endodermal | Endodermal |

| Größe | 15–30 g | 10–20 g | 3–4 g |

| Form | Pyramidenförmig | J-förmig | Mandelförmig |

| Ausführungsgang und Mündung | Ductus parotideus (Stenon-Gang): Öffnung gegenüber des zweiten oberen Molaren in das Vestibulum Vestibulum Anatomie des Ohrs oris |

Ductus submandibularis (Wharton-Gang): Öffnung an der Caruncula sublingualis (lateral auf jeder Seite des Frenulum linguae) |

Mehrere Ausführungsgänge: Ductus sublingualis major (Bartholin-Gang), Öffnung an der Caruncula sublingualis Ductus sublinguales minores, Öffnung an der Plica sublingualis (Unterzungenfalte) |

| Innervation | Sympathikus: Ganglion cervicale superius Parasympathikus: Fasern des N. glossopharyngeus aus dem Ncl. salivatorius inf. über die Jacobson-Anastomose |

Sympathikus: Ganglion cervicale superius Parasympathikus: Chorda tympani |

Sympathikus: Ganglion cervicale superius Parasympathikus:Chorda tympani |

| Art der Sekretion | Serös | Seromukös | Mukoserös |

Ionenbewegung bei der Speichelproduktion und deren Transport durch den Speichelgang

Bild von Lecturio.

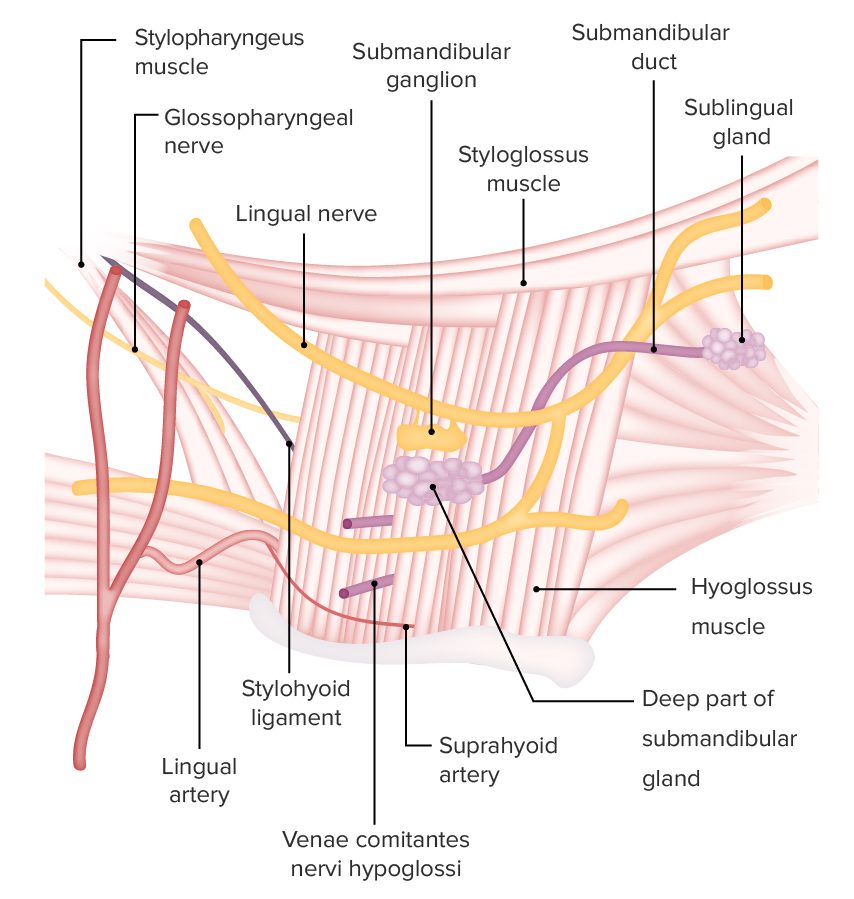

Die Gl. sublingualis und Gl. submandibularis mit ihren umgebenden Strukturen

Bild von Lecturio.

Gl. submandibularis und assoziierte neurovaskuläre Strukturen

Bild von Lecturio.Die Glandula parotidea befindet sich in der Fossa retromandibularis:

Histologie der Ohrspeicheldrüse (seröse Azini)

Bild: „Histology of the parotid gland” von Wbensmith. Lizenz: CC BY 3.0

Der N. facialis und seine Äste durchdringen die Glandula parotidea

Bild von Lecturio

Darstellung des N. facialis und seiner Äste in Bezug zur Gefäßversorgung der Glandula parotidea

Bild von Lecturio

N. facialis und Äste mit den arteriellen und venösen Strukturen der Parotis.

Bild von Lecturio