Menschliche Zellen sind hauptsächlich auf den aeroben Stoffwechsel angewiesen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Sauerstoff effizient aus der Umgebung zu gewinnen und in das Gewebe zu bringen, während das Nebenprodukt der Zellatmung (Kohlendioxid) ausgeschieden wird. Die Atmung betrifft sowohl das Atmungs- als auch das Kreislaufsystem. Es gibt vier Prozesse, die den Körper mit O2 versorgen und CO2 entsorgen. Das Atmungssystem ist an der Lungenatmung und der äußeren Atmung beteiligt, während das Kreislaufsystem für den Transport und die innere Atmung verantwortlich ist. Die pulmonale Ventilation (Atmung) bezeichnet die Bewegung von Luft in die und aus der Lunge Lunge Lunge: Anatomie. Die äußere Atmung wird durch den O2- und CO2-Austausch zwischen Lunge Lunge Lunge: Anatomie und Blut repräsentiert. Wichtige Einflussfaktoren der Atemventilation sind der Atemwegswiderstand, die alveoläre Oberflächenspannung und die Compliance der Lunge Lunge Lunge: Anatomie. Störungen der physiologischen Atmung können in obstruktive (z.B. Asthma, COPD COPD Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)) und restriktive Erkrankungen (z.B. Lungenfibrose) unterteilt werden.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die Atmung umfasst die Aktion und Bewegung von Strukturen im Hals- und Brustraum, die zum Lungen-, muskuloskelettalem und Herzsystem gehören.

Anatomie des oberen Respirationstraktes mit angrenzenden Strukturen

Bild: “2303 Anatomy of Nose-Pharynx-Mouth-Larynx” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0

Anatomie des unteres Respirationstraktes

Bild von LecturioDie Atmung besteht aus zwei Phasen:

Inspiration und Expiration:

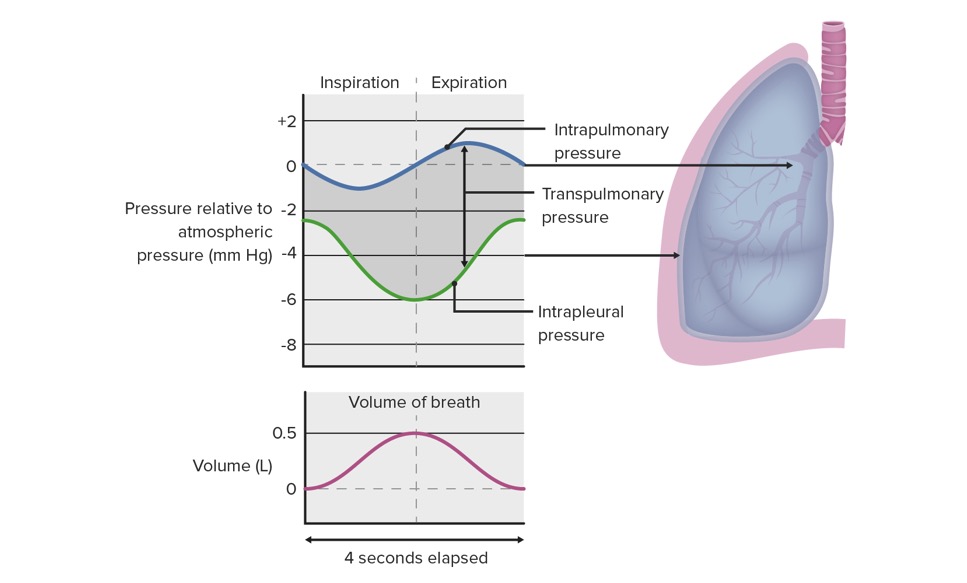

Veränderungen der Druckverhältnisse im Thorax während der Atmung:

Während der Inspiration kontrahieren sich die Muskeln, um einen negativen intrapleuralen Druck zu erzeugen (grüne Linie). Dieser Unterdruck wird auf die Lunge übertragen, wodurch der intrapulmonale Druck im Verhältnis zum atmosphärischen Druck negativer wird (blaue Linie). Luft strömt entlang dieses Druckgradienten in die Lunge und erhöht das Atemvolumen (lila Linie). Beim Ausatmen kehrt sich der Vorgang um und führt zu einem Luftausstrom aus der Lunge.

Diagramm zur Atmemmechanik

PA Alveolardruck

PB Bronchialdruck

Ppl Pleuraler Druck

Diagramm, das den Alveolardruck während des gesamten Atemzyklus zeigt:

Während der Inspiration ist ein Unterdruck erforderlich, damit Luft „angesaugt“ werden kann.

Inspiration ist ein aktiver Prozess:

Die Exspiration (in Ruhe) ist ein passiver Prozess:

Lungenvolumina sind spezifische Luftvolumina, die von verschiedenen Teilen der Lunge Lunge Lunge: Anatomie an bestimmten Punkten des Atemzyklus erreicht werden.

Lungenvolumina und -kapazitäten

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Lungenkapazitäten sind eine Kombination von 2 oder mehr Volumina.

Totraum ist Luft, die in die Lunge Lunge Lunge: Anatomie ein- und austritt, aber nicht in Bereiche gelangt, in denen ein Gasaustausch stattfinden kann.

Ventilation ist der Vorgang des Ein- und Ausströmens von Luft.

Die Atemarbeit ist die Energiemenge, die ein Mensch zum Atmen benötigt.

Atemarbeit in einer gesunden Lunge:

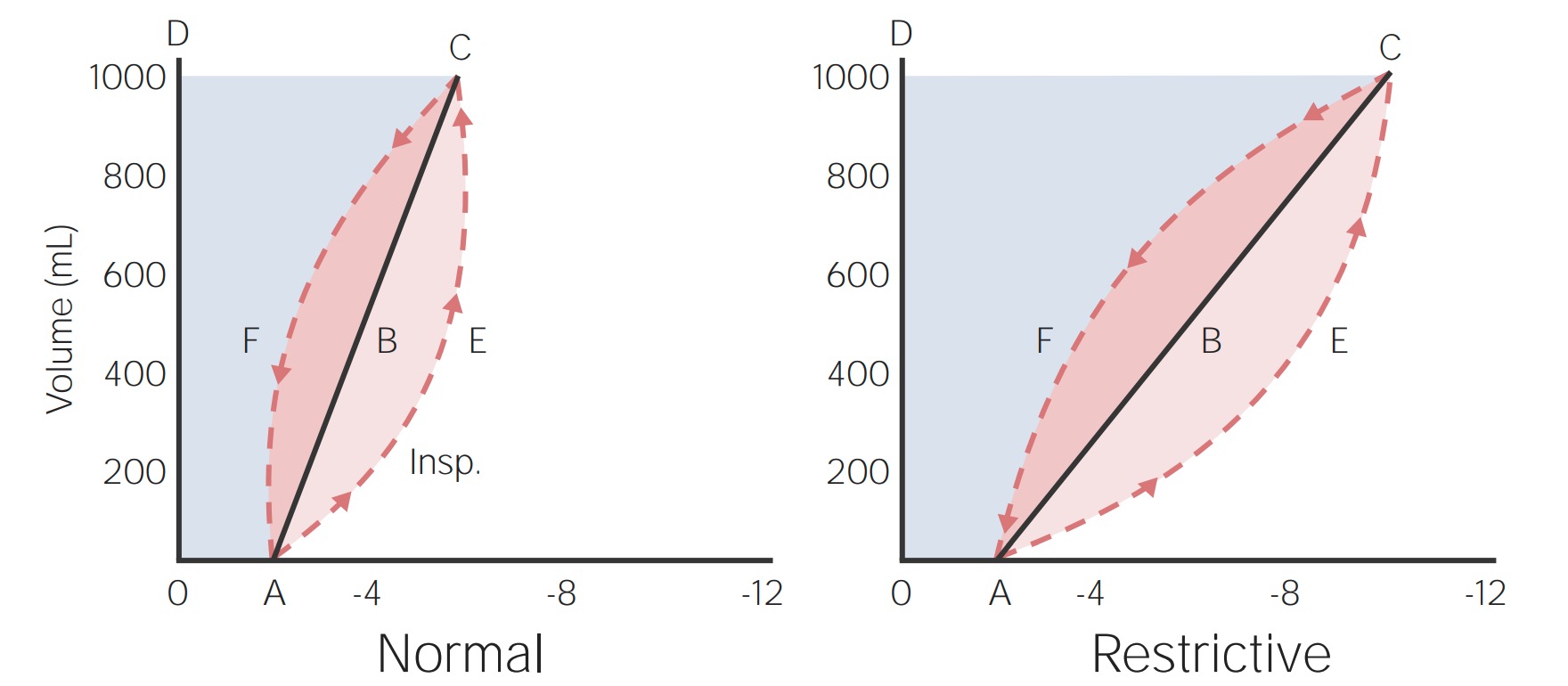

Auf der x-Achse ist der Druck und auf der y-Achse das Volumen in Litern zu sehen. Die Reihenfolge bei der Inhalation ist AECBA. Die Ausatmungsreihenfolge ist ABCFA.

Die Gesamtatemarbeit setzt sich aus elastischer und nichtelastischer Arbeit in der Lunge zusammen:

Auf der x-Achse ist die Atemfrequenz und auf der y-Achse die mechanische Arbeit zu sehen. Die Atemfrequenz einer Person korreliert mit der geringsten Arbeit, die zum Atmen erforderlich ist. Die gestrichelte Linie zeigt die Beziehung zwischen der niedrigsten Gesamtarbeitsmenge und der entsprechenden Atemfrequenz bei den meisten Personen (< 25 Atemzüge pro Minute). Eine Person mit einer restriktiven Lungenerkrankung würde die Linie nach rechts verschieben.

Atemarbeit einer normalen Lunge (links) im Vergleich zu einer Lunge mit obstruktiver Lungenerkrankung (rechts):

Da der Luftstrom behindert wird, muss die Person große Arbeit leisten, um einzuatmen und noch größere Arbeit, um die Luft auszuatmen (auszudrücken).

Atemarbeit einer normalen Lunge (links) im Vergleich zu einer Lunge mit restriktiver Lungenerkrankung (rechts):

Da ihre Compliance verringert ist, muss die restriktive Lunge mehr Unterdruck aufbringen, wodurch die zum Atmen erforderliche Arbeit erhöht wird.

Abgesehen von den Drücken, die die Brustmuskulatur erzeugen kann, wird die Ventilation durch die physikalischen Eigenschaften der Lungenstrukturen begrenzt. Die wichtigsten zu berücksichtigenden physikalischen Eigenschaften sind:

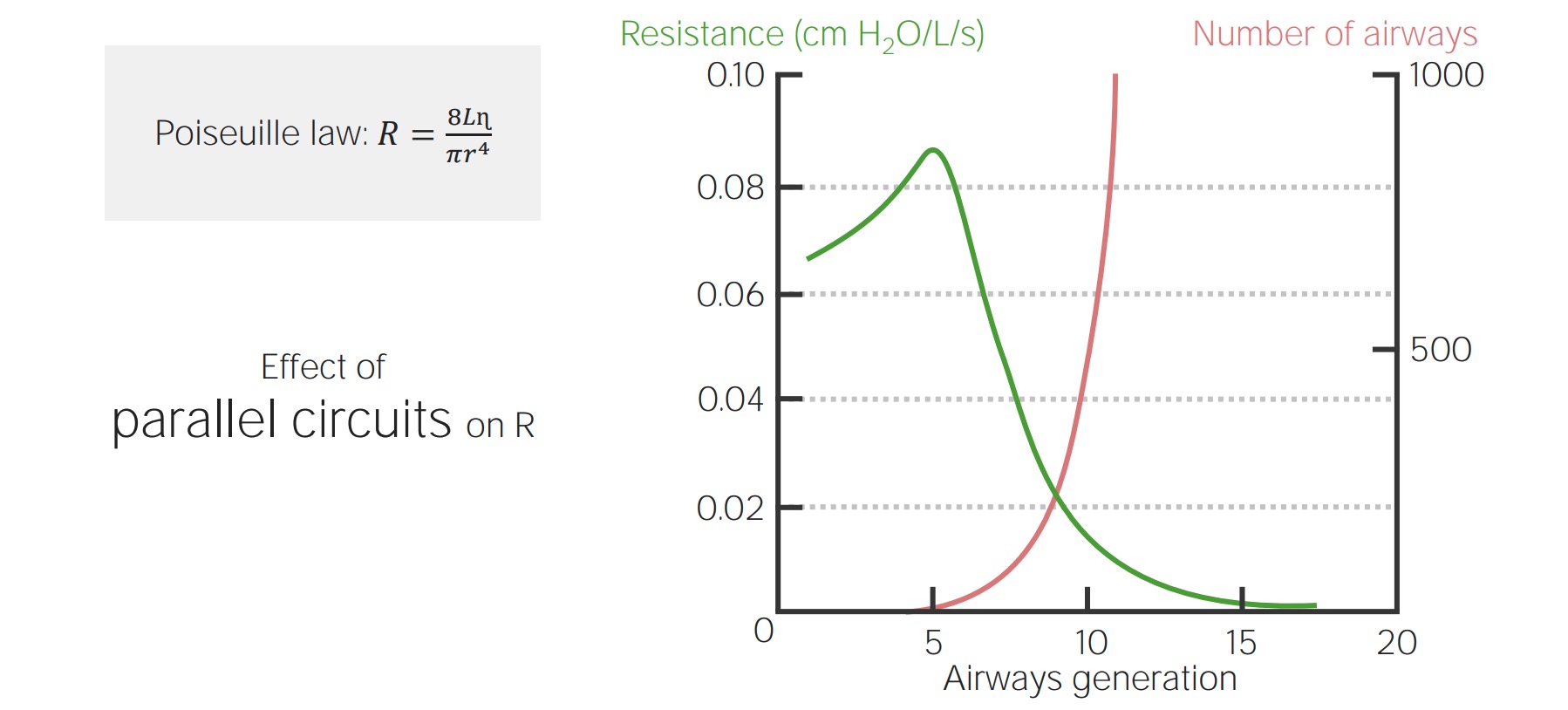

Diagramm, das das umgekehrte Verhältnis zwischen Atemwegswiderstand und Anzahl der Atemwege beschreibt:

Der Widerstand nimmt mit zunehmender Anzahl der Atemwege ab. Das Gesetz von Poiseulle beschreibt diese Beziehung (in der oberen linken Ecke zu sehen).

Diagramm mit normalen Änderungen des Luftvolumens

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Diagramm, das Veränderungen des Luftvolumens bei einer Person mit obstruktiver Lungenerkrankung zeigt:

Die Erhöhung des Widerstands behindert den zeitlich korrekten Luftaustritt.

Lungensurfactant hebt das Gesetz von Laplace auf:

Ohne Lungensurfactant tritt ein Szenario wie das links gezeigte ein: Größere Luftsäcke füllen sich aufgrund ihrer geringeren Oberflächenspannung leichter. Bei Surfactant wird die gesamte Oberflächenspannung reduziert und daher blähen sich alle Alveolen bis zu ihrer jeweiligen Kapazität auf.

Reduktion der Oberflächenspannung durch Lungensurfactant:

Die polaren Köpfe der Phospholipide im Surfactant stehen zwischen den Wassermolekülen und reduzieren die Oberflächenspannung.

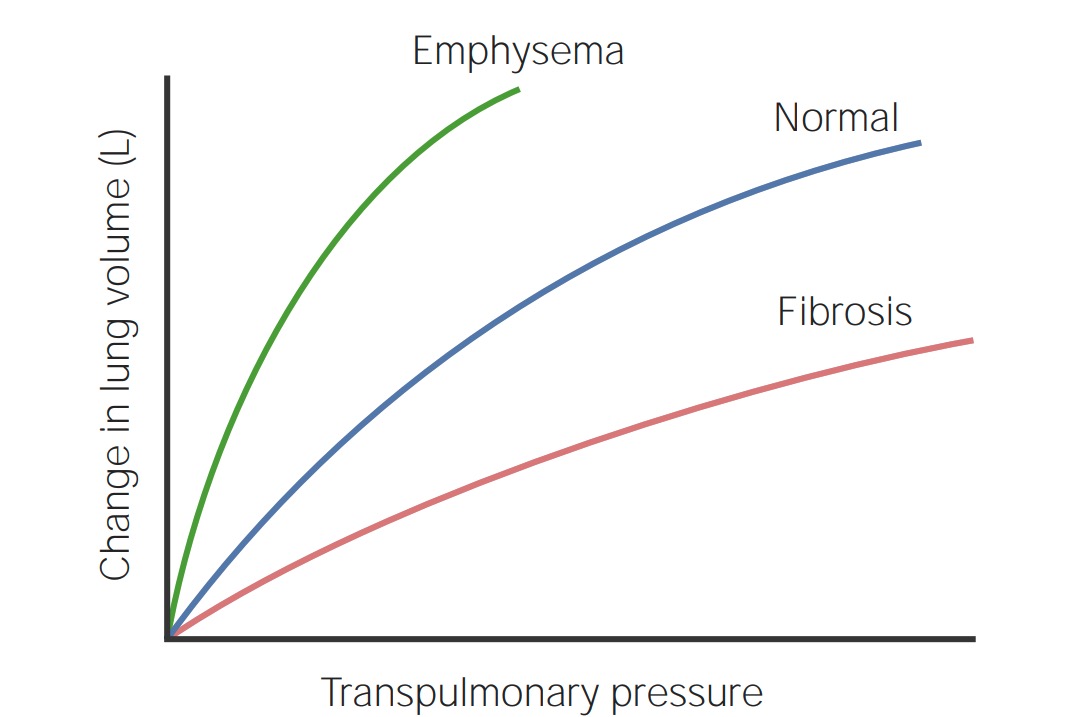

Diagramm des transpulmonalen Drucks (x-Achse) und Veränderung des Lungenvolumens in Litern (y-Achse):

Diese Grafik vergleicht die normale Compliance einer gesunden Lunge mit der erhöhten Compliance bei Lungenemphysem und der reduzierten Compliance bei Lungenfibrose.

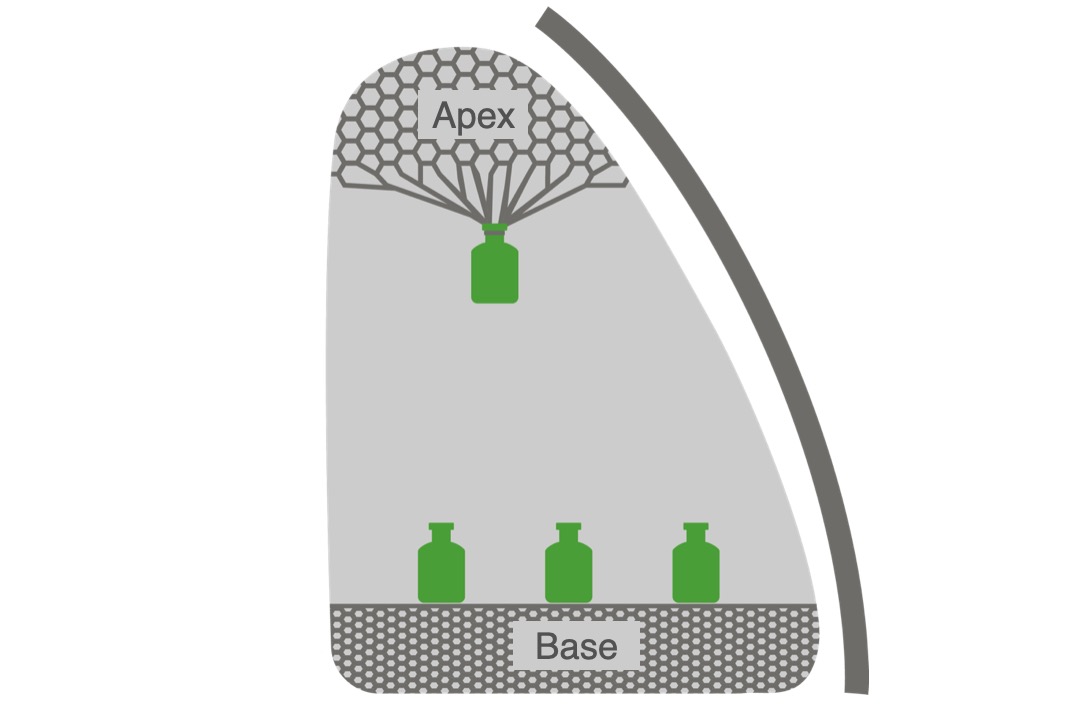

Einfluss der Schwerkraft auf die Lungencompliance:

Die Lungenspitze ist weniger nachgiebig, weil die elastischen Fasern durch die Schwerkraft gedehnt werden, während die Basis trotz des gleichen Schwerkraftszugs aufgrund der Begrenzungen der Brusthöhle, die ihre elastischen Fasern komprimieren, nachgiebiger ist.