Die Stabilität des Hüftgelenks (Articulatio coxae) ist für das Gehen und Stehen essenziell und wird durch einen starken Bandapparat und eine halbkugelförmige Gelenkpfanne (Nussgelenk) ermöglicht, die durch das Acetabulum und faserknorpeligen Labrum acetabuli gebildet wird. Das Hüftgelenk ist das stabilste Gelenk des Körpers und wird von einer sehr starken Kapsel und mehreren Bändern getragen, wodurch das Gelenk Kräfte aufnehmen kann, die das Mehrfache des gesamten Körpergewichts betragen können. Diese Kräfte können dank der knöchernen Ausrichtung und der starken Unterstützung durch die statischen und dynamischen Stabilisatoren der Hüfte toleriert werden. Die Muskelgruppen des Hüftgelenks werden in Flexoren, Extensoren, Abduktoren, Adduktoren, Innen- und Außenrotatoren unterteilt. Das Hüftgelenk verbindet die untere Extremität mit dem Rumpf und ermöglicht dem Bein einen großen Bewegungsumfang. Versorgt wird es durch Gefäße der Aa. iliaca interna und externa, die eine Anastomose am Hüftkopf bilden und so die Blutversorgung gewährleisten.

Inhalt

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Das Hüftgelenk ist ein mehrachsiges Gelenk, das das Becken mit den unteren Extremitäten verbindet. Im Vergleich zum Art. glenohumeralis (Schultergelenk) hat die Hüfte einen geringeren Bewegungsumfang und ist in erster Linie auf Gewichtsbelastung und Stabilität ausgelegt.

Anteriore Ansicht des Hüftgelenks (Becken blasser), mit den knöchernen Strukturen des proximalen Endes des Femurs

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

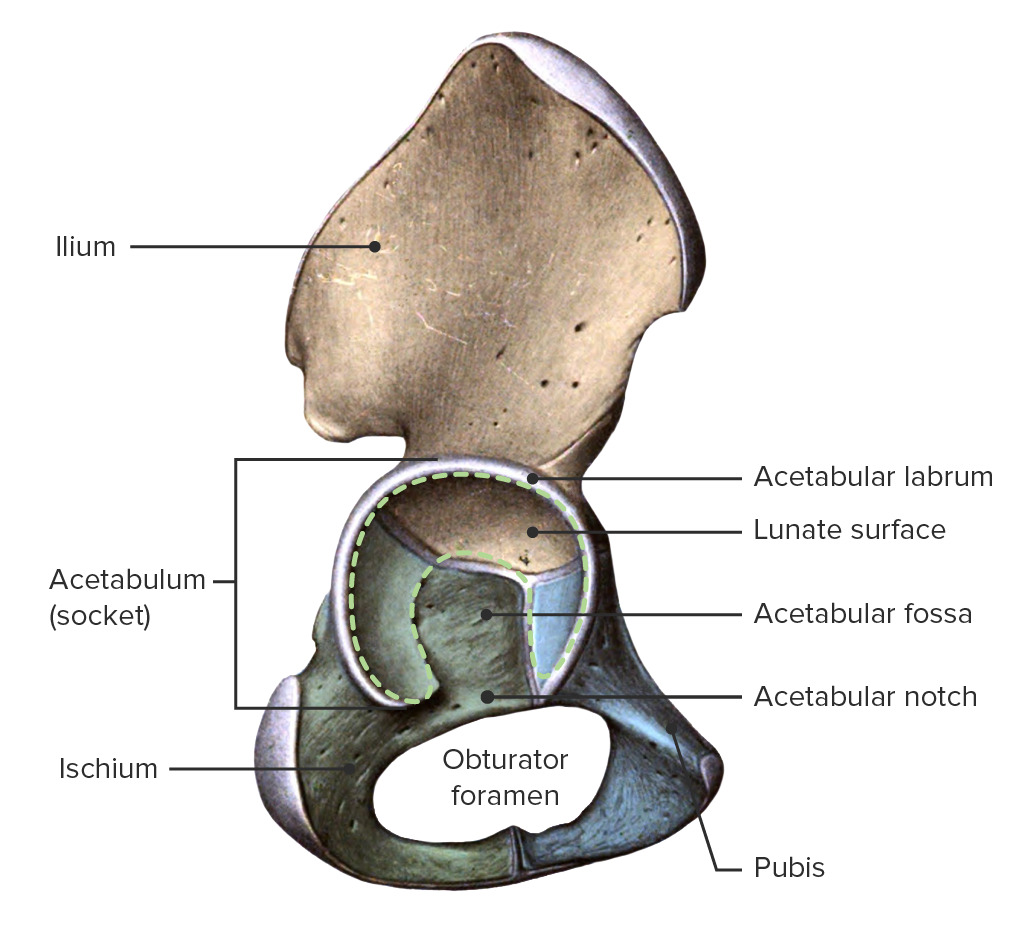

Der Hüftknochen mit dem Acetabulum und dem Labrum acetabuli, den Beckenkomponenten des Hüftgelenks

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

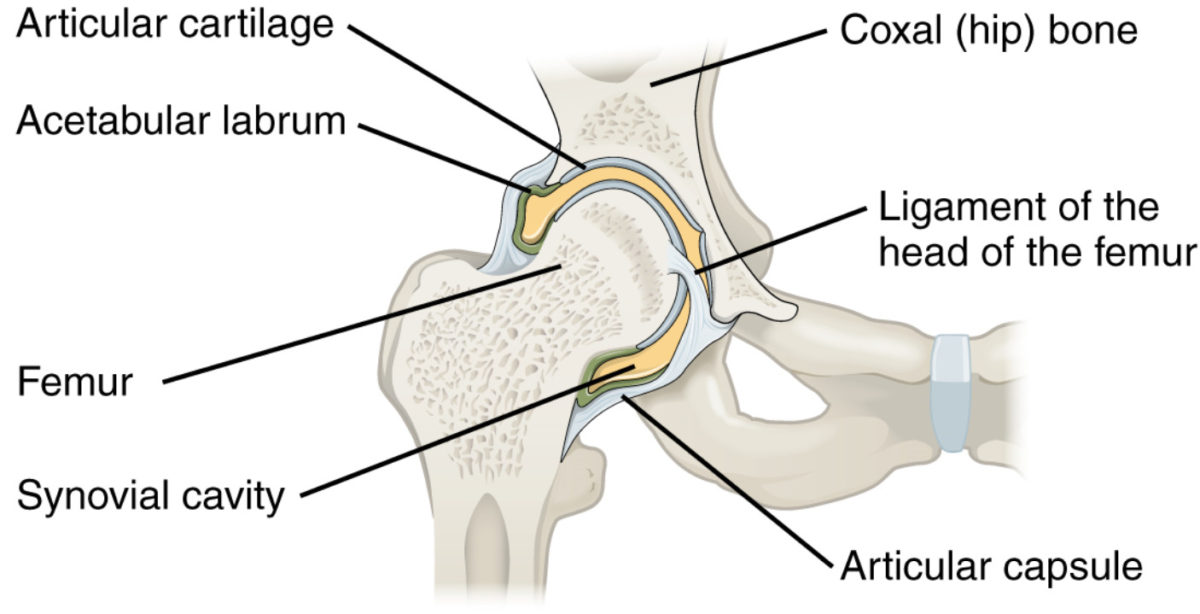

Frontalschnitt durch das rechte Hüftgelenk

Bild: „916 Hip Joint” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0, bearbeitet von Lecturio.Zwei Winkel im Femurbereich haben hohe Relevanz im klinischen Alltag: CCD-Winkel und Antetorsionswinkel.

Änderung der Größe des Schenkelhalswinkels im Laufe des Lebens

Bild: „Schenkelhalswinkel“ von ILA-boy. Lizenz: Public DomainBesteht aus zwei Schichten:

Querschnitt des Hüftgelenks mit den Ansätzen der Gelenkkapsel und Stützbänder

Bild von Lecturio.Einteilung in zwei Gruppen:

| Ansatz | Funktionen | |

|---|---|---|

| Lig. capitis femoris | Spitze der Fovea femoralis und Verlauf zu beiden Seiten des Acetabulums | Limitierung von Abduktion und Rotation bei Semiflexion des Oberschenkels; Führung der A. capitis femoris zum Kopf des Oberschenkelknochens |

| Lig. transversum acetabuli | Faserige Struktur, Umschluss des Acetabulums | Ermöglichung des Durchgangs von Nervengeflecht in das Gelenk |

| Ansatz | Funktionen | |

|---|---|---|

| Lig. iliofemorale | Spina iliaca anterior inferior und Pfannenrand zur Linea intertrochanterica und zum Trochanter major |

|

| Lig. pubofemorale | Schambereich des Pfannenrandes und des oberen Ramus pubi zum unteren Teil des Schenkelhalses |

|

| Lig. ischiofemorale | Sitzbeinregion des Acetabulums bis zum Oberschenkelhals medial des Trochanter major |

|

| Zona orbicularis | Ringband aus den tiefen zirkulären Fasern der Faserkapsel, mit Fasern aller extraartikulären Bänder | Stabilisierung der Hüfte |

Intraartikuläre Bänder des Hüftgelenks

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Anteriore und posteriore Ansicht des Hüftgelenks mit den extraartikulären Bändern

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.Bursae (Schleimbeutel) sind kleine, mit Synovialflüssigkeit gefüllte Säcke, die die Reibung zwischen den knöchernen Komponenten des Gelenks und den umgebenden Muskeln verringern.

Bursae synoviales des Hüftgelenks

Bild von Lecturio.Die primären Flexoren der Hüfte sind der M. iliopsoas und der M. quadriceps/rectus femoris.

| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation |

|---|---|---|---|

| M. iliopsoas | M. iliacus: lateraler Rand des Os sacrum und der Fossa iliaca | M. iliopsoas-Sehne: Trochanter minor des Femors | N. femoralis (L2–L4) |

| M. psoas major: Querfortsätze der Wirbel T12–L5 | Plexus lumbalis (L1–L3) | ||

| M. psoas minor: Wirbelkörper T12–L1 | Tractus iliopubicus | Anteriorer Ast des Nervs L1 | |

| M. quadriceps femoris | Spina iliaca anterior inferior, oberer Rand der Hüftpfanne | Patellabasis über die Quadrizepssehne | N. femoralis |

| M. tensor fasciae latae Tensor fasciae latae Glutealregion | Spina iliaca anterior superior | Tractus iliotibialis | N. gluteus superior (L4–L5) |

| M. sartorius | Spina iliaca anterior superior | Obere mediale Seite der Tibia Tibia Anatomie des Kniegelenks: Menisken, Patella, Recessus | N. femoralis (L2–L3) |

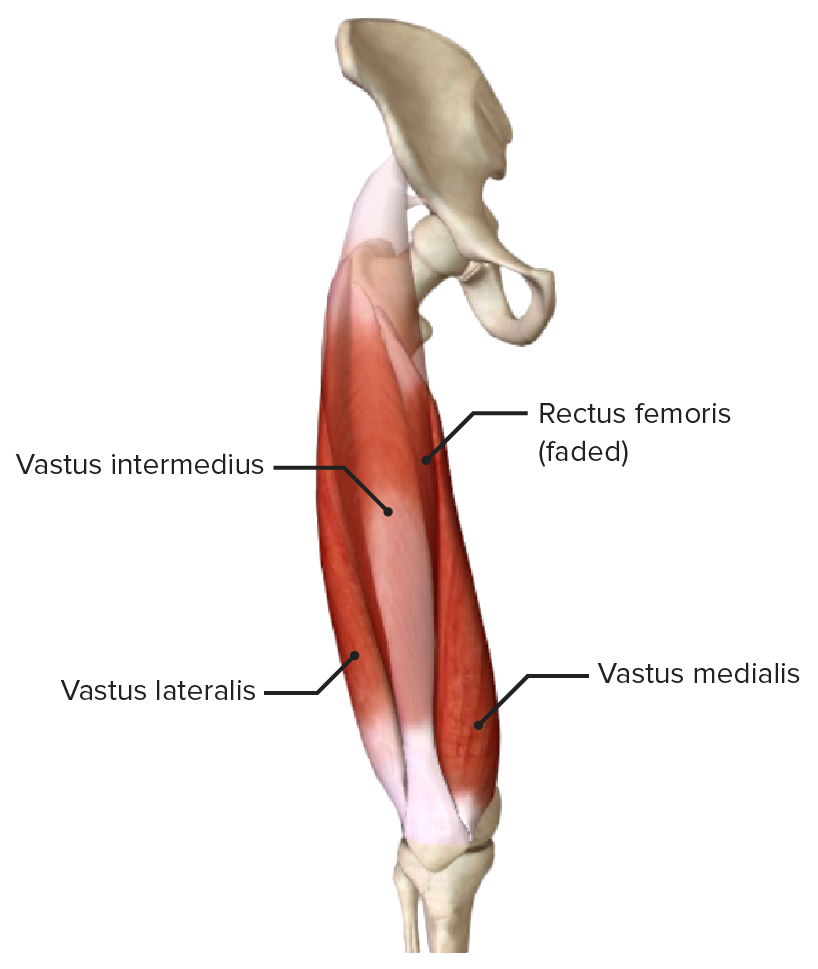

M. rectus femoris (Quadrizeps)

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Oberflächliche Muskeln des vorderen Oberschenkelkompartiments mit den Hauptflexoren der Hüfte:

M. iliopsoas, M. tensor fasciae latae, M. sartorius und M. rectus femoris

Der primäre Extensor der Hüfte ist der M. gluteus maximus Gluteus maximus Glutealregion, der von den M. biceps femoris, M. semitendinosus und M. semimembranosus unterstützt wird.

| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation |

|---|---|---|---|

| M. gluteus maximus Gluteus maximus Glutealregion | Os ilium, sacrum, coccygis und Lig. sacrotuberale | Tuberositas glutealis des Femurs und des Lig. iliotibiale | N. gluteus inferior (L4–S1) |

| M. biceps femoris |

|

|

|

| M. semitendinosus | Tuberositas ischialis | Superomediale Oberfläche der Tibia Tibia Anatomie des Kniegelenks: Menisken, Patella, Recessus | N. tibialis (L5–S2) |

| M. semimembranosus | Medialer Kondylus der Tibia Tibia Anatomie des Kniegelenks: Menisken, Patella, Recessus |

Musculus gluteus maximus: Darstellung seines Ursprungs und Ansatzes in posterioren und lateralen Ansichten

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Seitenansicht des Oberschenkels mit Ursprung und Ansatz des M. biceps femoris

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Posteriore Ansicht des rechten Oberschenkels mit Ursprung und Ansatz der M. semitendinosus und semimembranosus

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Mediale Ansicht des rechten Oberschenkels mit Ursprung und Ansatz der M. semitendinosus und semimembranosus

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Posteriore Ansicht des Oberschenkels mit den Hauptextensoren der Hüfte: M. gluteus maximus, M. semitendinosus, M. semimembranosus und M. biceps femoris

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation |

|---|---|---|---|

| M. gluteus medius Gluteus medius Glutealregion | Äußere Oberfläche des Os ilium, zwischen dem Beckenkamm und den vorderen und hinteren Gesäßlinien | Trochantor major | N. gluteus superior (L4–S1) |

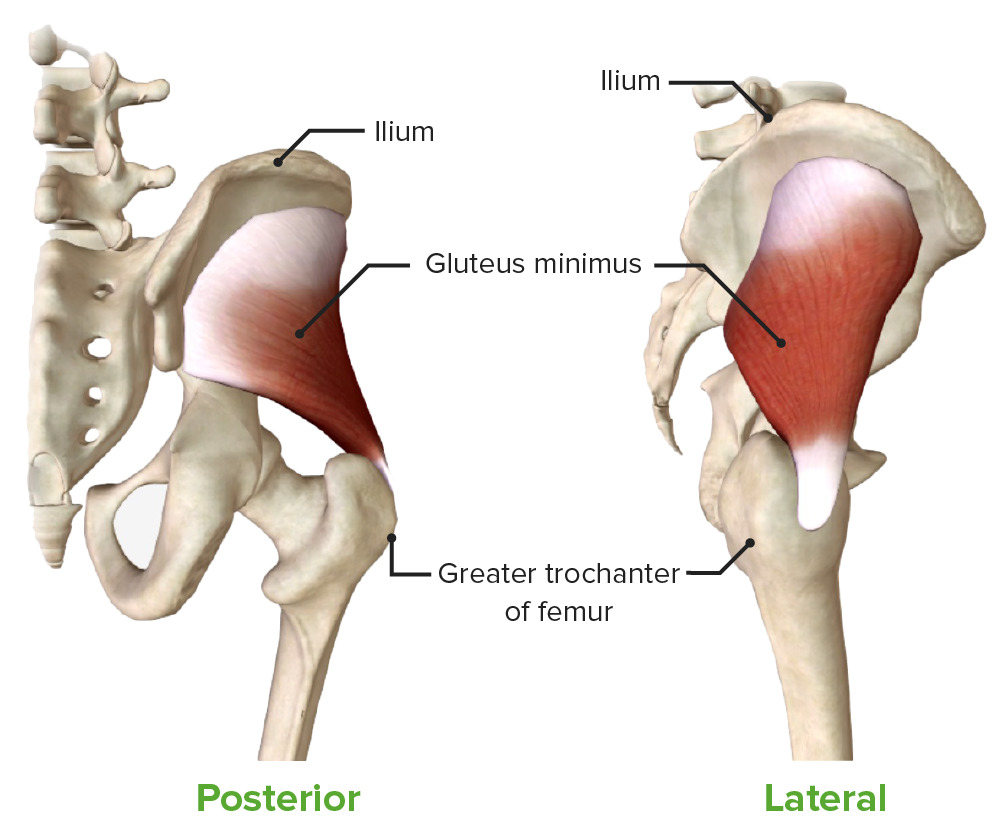

| M. gluteus minimus Gluteus minimus Glutealregion | Äußere Oberfläche des Os ilium, zwischen der anterioren und posterioren Gesäßlinie | ||

| M. piriformis | Vorderfläche des Os sacrum und des Lig. sacrotuberale | Plexus sacralis/N. ischiadicus (L5–S2) | |

| M. tensor fasciae latae Tensor fasciae latae Glutealregion | Spina iliaca anterior superior, Beckenkamm | Tractus iliotibialis | N. gluteus superior (L4–S1) |

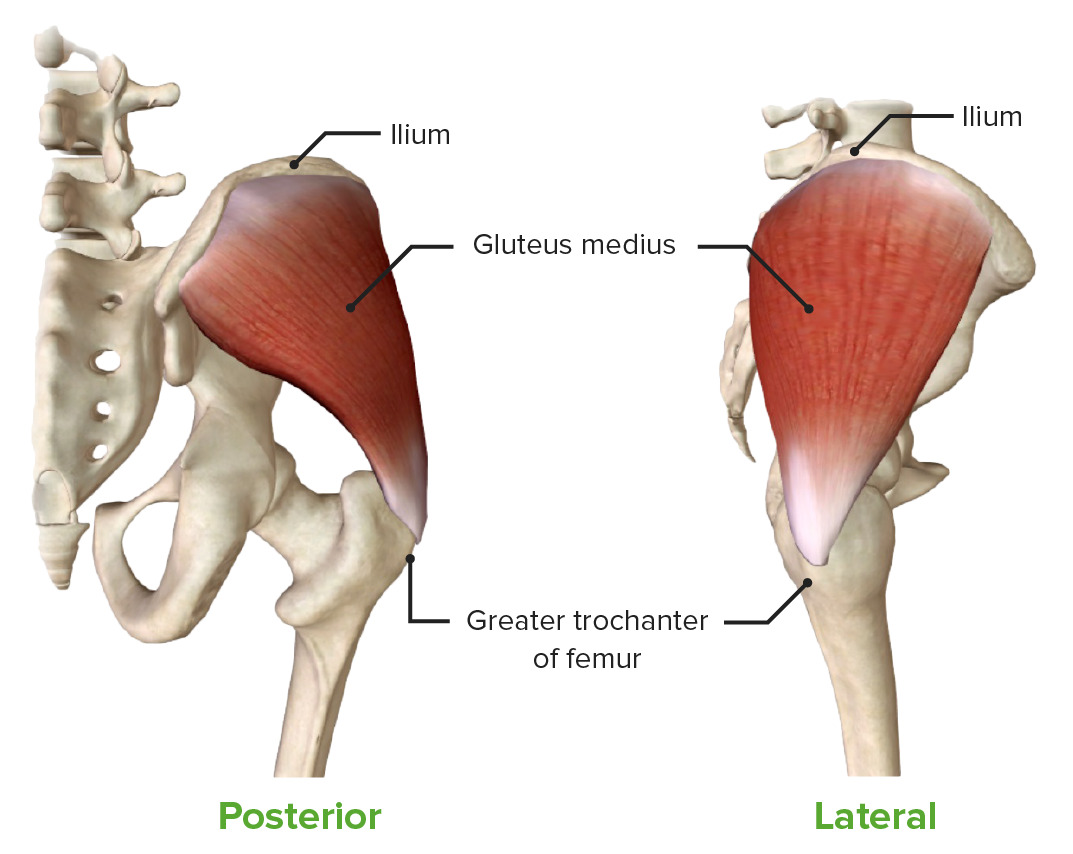

M. gluteus medius mit Ursprung und Ansatz in posterioren und lateralen Ansichten

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Musculus gluteus minimus mit Ursprung und Ansatz in posterioren und lateralen Ansichten

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

M. tensor fasciae latae mit Ursprung und Ansatz in posterioren und lateralen Ansichten

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation |

|---|---|---|---|

| M. pectineus | Linea pectinea des Os pubis und Tuberositas pubis | Linea pectinea des Femurs | N. obturatorius und N. femoralis (L2–L4) |

| M. gracilis | Ramus pubis inferior | Mediale Seite der Tuberositas tibiae | N. obturatorius (L2–L4) |

| M. adductor longus M. adductor longus Oberschenkel | Os pubis, zwischen Kamm und Symphyse | Linea aspera des Femurs | |

| M. adductor brevis M. adductor brevis Oberschenkel | Corpus und Ramus inferior ossis pubis | ||

| M. adductor magnus M. adductor magnus Oberschenkel | Tuberositas ischialis und Ramus inferior ossis pubis | Linea aspera und Tuberculum adductorius | N. obturatorius und tibialis (L3–S2) |

Adduktoren des Hüftgelenks, im medialen Oberschenkel gelegen

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

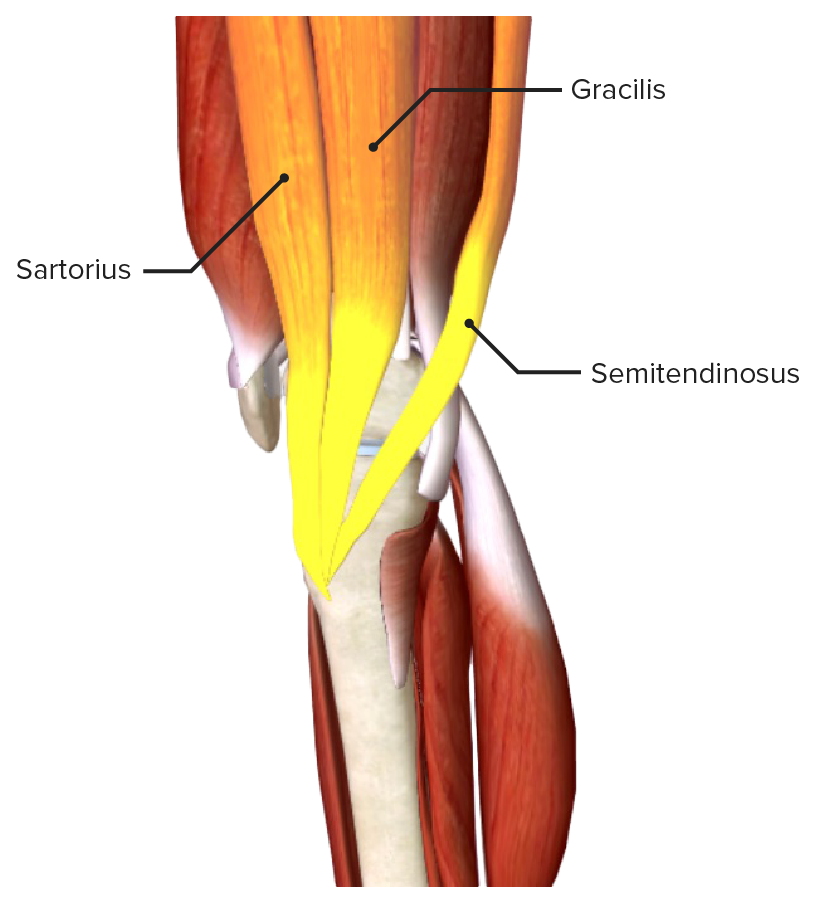

Die verbundene Sehne der M. gracilis, sartorius und semitendinosus bildet den Pes anserinus („Gänsefuß“).

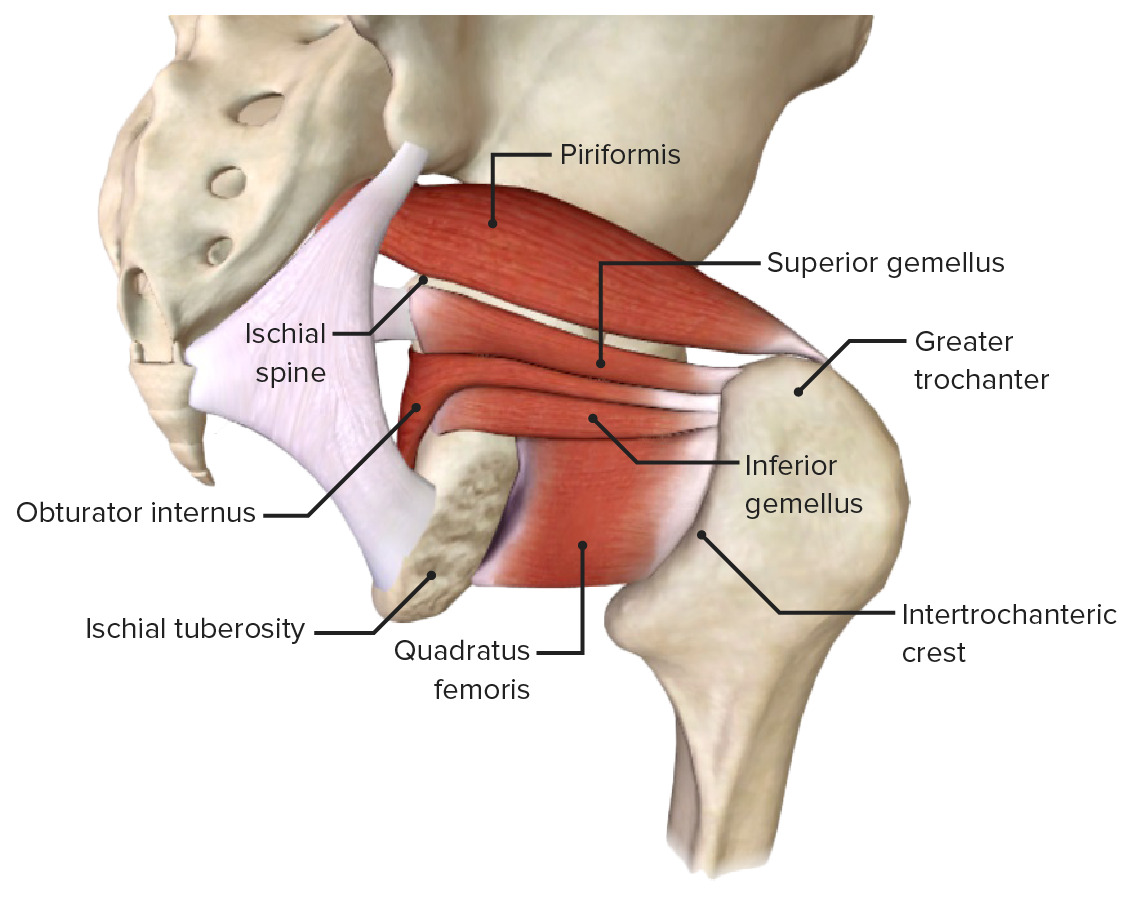

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation |

|---|---|---|---|

| M. obturatorius internus | Obturatormembran und R. ischiopubicus | Trochantor major | N. obturatorius internus (L5–S2) |

| M. obturatorius externus | Lateraler Bereich des Foramen obturatorium, äußere Membran des Obturatoriums und des R. ischiopubicus | Fossa intertrochanterica des Femurs | N. obturatorius externus (L3–L4) |

| Mm. gemelli |

|

|

Plexus sacralis (direkte Äste, L4-S2) |

| M. quadratus femoris | Tuberositas Os ischii | Crista intertrochanterica | N. quadratus femoris (L4–S1)/Plexus sacralis |

| M. piriformis | Vorderfläche des Os sacrum und des Lig. sacrotuberale | Trochantor major | Plexus sacralis/N. ischiadicus (L5–S2) |

Ansicht von ventral:

Außenrotatoren der Hüfte, einschließlich M. obturatorius internus, obturatorius externus, gemellus superior, gemellus inferior, quadratus femoris und piriformis

Posterolaterale Ansicht:

Außenrotatoren der Hüfte, einschließlich M. obturatorius internus, obturatorius externus, gemellus superior, gemellus inferior, quadratus femoris und piriformis

Die das Hüftgelenk versorgenden Arterien Arterien Arterien entstammen der A. iliaca communis, die in die A. iliaca interna und externa aufzweigt.

Die Venen Venen Venen des Hüftgelenks begleiten die Arterien Arterien Arterien in Richtung und Namen.

Schematische Darstellung der Anastomose um das Hüftgelenk

Bild von Lecturio.

Gefäßversorgung des Hüftgelenks

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.Der N. femoralis und N. obturatorius, die vom Plexus lumbalis (T12–L4) abgehen, und mehrere kleinere Nerven, die vom Plexus sacralis (L4–S4) abgehen, innervieren das Hüftgelenk.

Klinischer Tipp: Das Kniegelenk Kniegelenk Anatomie des Kniegelenks: Menisken, Patella, Recessus wird auch vom N. femoralis, obturatorius und ischiadicus innerviert, was die Schmerzübertragungsmuster vom Knie zur Hüfte erklärt.

Vorderansicht des Beckens und des Hüftgelenks mit der Innervation der Hüfte

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.

Posteriore Ansicht des Beckens und des Hüftgelenks mit der Innervation der Hüfte

Bild von BioDigital, bearbeitet von Lecturio.Für das Hüftgelenk und die Hüftregion sind klinisch relevant: