Die Bakteriologie ist der Zweig der Mikrobiologie, der sich mit der Morphologie, Struktur, Klassifikation und Biochemie von Bakterien beschäftigt. Die Bakteriologie entstand im 19. Jahrhundert aus wissenschaftlichen Versuchen, die "Keimtheorie der Krankheit" zu beweisen, d.h. dass Krankheiten durch mikroskopisch kleine Organismen verursacht werden, die in Wirtszellen eindringen. Bakterien sind prokaryotische, einzellige Mikroorganismen, die stoffwechselaktiv sind und sich durch binäre Spaltung teilen. Einige dieser Organismen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten. Bakterielle Erkrankungen werden in der Regel mit Antibiotika behandelt, wobei die Wahl des Antibiotikums von Struktur und Stoffwechsel der Bakterien abhängt.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Verfahren der Bakterienidentifizierung:

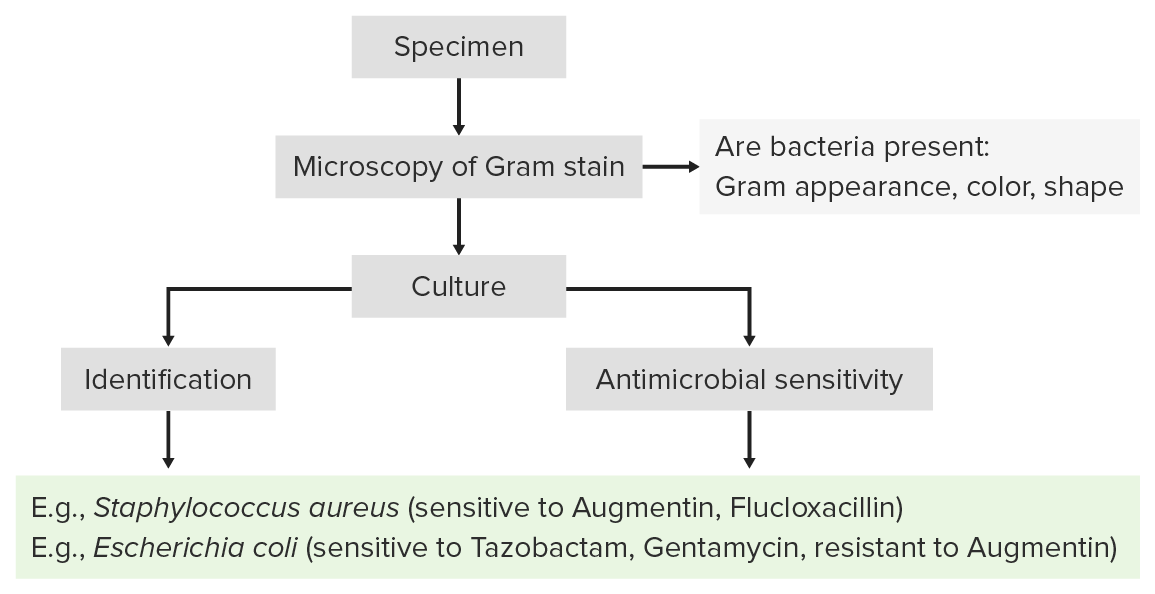

Die Identifizierung von bakteriellen Krankheitserregern erfolgt in einem schrittweisen Prozess, der in der Regel mit einer Gram-Färbung beginnt und auf den ein Wachstum in einer isolierten Kultur folgt.

Aufbau einer Prokaryontenzelle:

Die Zellhülle besteht aus einer Plasmamembran (grüne Schicht) und einer dicken, peptidoglykanhaltigen Zellwand (gelbe Schicht). Es ist keine äußere Lipidmembran vorhanden (wie bei gramnegativen Bakterien). Die Kapsel (rote Schicht) ist von der Zellhülle getrennt.

| Struktur | Chemische Zusammensetzung | Funktion |

|---|---|---|

| Anhängsel | ||

| Flagellum | Protein | Motilität |

| Pili/Fimbrie | Glykoprotein | Anhaften an der Zelloberfläche |

| Spezialisierte Strukturen | ||

| Spore |

|

|

| Zellhülle | ||

| Kapsel | Organisierte Polysaccharidschicht | Schützt vor Phagozytose |

| Schleimschicht | Lockeres Netzwerk aus Polysacchariden | Vermittelt das Anhaften an Oberflächen |

| Äußere Membran |

|

|

| Periplasma | Peptidoglykane in der Mitte | Anhäufung von Bestandteilen aus den Gram-Zellen |

| Zellwand | Peptidoglykan in einem Zuckergerüst | Netzartige Struktur zur Stabilität |

| Zytoplasmatische Membran | Phospholipid-Doppelschicht |

|

Die Gram-Färbung ist eine Technik, die nach dem Bakteriologen Hans Christian Joachim Gram benannt ist und zur Unterscheidung von Bakteriengruppen anhand der unterschiedlichen Bestandteile ihrer Zellwände verwendet wird.

Unterschiede zwischen den Zellwänden von grampositiven und gramnegativen Bakterien:

Während sowohl grampositive als auch gramnegative Bakterienzellwände Peptidoglykanschichten enthalten, ist die Schicht bei gramnegativen Bakterien viel dünner. Gramnegative Bakterien gleichen dieses Defizit aus, indem sie eine weitere Membranschicht außerhalb der Peptidoglykanschicht besitzen.

Die Gram-Färbung hilft bei der Unterscheidung zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien → rote oder violette Färbung

Verfahren der Gram-Färbung:

Anfärbung gram-positiver Bakterien:

Anfärbung von gramnegativen Bakterien:

Färbungen spielen eine wichtige Rolle in der Diagnostik/Pathologie:

| Morphologie | Anordnung |

|---|---|

| Kokken |

|

| Stäbchen |

|

| Spirillen |

|

| Spirochäten |

|

| Gattung: Selenomonas | Gekrümmte Zylinder in einer Ebene |

| Gattung: Haloquadratum |

|

| Vibrionen Vibrionen Vibrio (Vibrionen) |

|

Bakterienzellen mit verschiedenen Morphologien und Anordnungen:

Bakterien kommen in einer großen Vielfalt von Morphologien und Anordnungen vor. Kokken und Bazillen in Paaren und Clustern gehören zu den häufigsten.

Grampositive Bakterien:

Die meisten Bakterien können nach einem Laborverfahren namens Gram-Färbung klassifiziert werden.

Bakterien mit Zellwänden, die eine dicke Peptidoglykanschicht aufweisen, behalten die bei der Gram-Färbung verwendete Kristallviolettfärbung und werden von der Safranin-Gegenfärbung nicht beeinträchtigt. Diese Bakterien erscheinen violett-blau und sind somit grampositiv. Die Bakterien lassen sich nach ihrer Morphologie (verzweigte Faden, Stäbchen und Kokken in Haufen oder Ketten) und ihrer Fähigkeit, in Gegenwart von Sauerstoff sich zu vermehren (aerob bzw. anaerob), weiter einteilen. Die Kokken können auch weiter identifiziert werden. Staphylokokken können anhand des Vorhandenseins des Enzyms Koagulase und ihrer Empfindlichkeit gegenüber dem Antibiotikum Novobiocin eingegrenzt werden. Streptokokken werden auf Blutagar gezüchtet und danach klassifiziert, welche Form der Hämolyse sie anwenden (α, β oder γ). Die Streptokokken werden anhand ihrer Reaktion auf den Pyrrolidonyl-β-Naphthylamid-Test (PYR), ihrer Empfindlichkeit gegenüber spezifischen antimikrobiellen Mitteln (Optochin und Bacitracin) und ihrer Fähigkeit, auf Natriumchloridmedien (NaCl) zu wachsen, weiter eingegrenzt.

Gramnegative Bakterien:

Die meisten Bakterien können anhand eines Laborverfahrens namens Gram-Färbung klassifiziert werden.

Bakterielle Zellwände mit einer dünnen Peptidoglykanschicht behalten die für die Gram-Färbung verwendete Kristallviolettfärbung nicht. Gramnegative Bakterien hingegen behalten die Safranin-Gegenfärbung bei und erscheinen rosa-rot. Diese Bakterien lassen sich nach ihrer Morphologie (Diplokokken, gekrümmte Stäbchen, Stäbchen und kokkoide Stäbchen) und ihrer Fähigkeit, in Gegenwart von Sauerstoff sich zu vermehren (aerob bzw. anaerob), weiter einteilen. Gramnegative Bakterien lassen sich durch Kultivierung auf speziellen Nährböden (Dreifachzucker-Eisen-Agar (TSI)) genau identifizieren, wobei ihre Enzyme (Urease, Oxidase) und ihre Fähigkeit zur Laktosegärung bestimmt werden können.

* Schlecht anfärbbar mit Gram-Färbung

** Pleomorphe Stäbchen/Kokkoide Stäbchen

*** Erfordert ein besonderes Transportmedium

Bakterien sind heterotrophe Organismen, die zum Überleben organische Substanzen benötigen.

Klassifiziert nach dem Sauerstoffbedarf:

Bakterien können genetisches Material austauschen:

Schematische Darstellung der Arten der genetischen Transmission bei Bakterien

Bild von Lecturio.Virulenz ist die Fähigkeit eines Organismus, den Wirt zu infizieren und Krankheiten zu verursachen. Virulenzfaktoren sind Moleküle, die das Bakterium dabei unterstützen den Wirt zu besiedeln und können entweder sekretorisch, membranassoziiert oder zytosolisch vorliegen.

| Mechanismus | Virulenzfaktoren | Funktion |

|---|---|---|

| Kolonisierung |

|

|

| Umgehung des Immunsystems |

|

Erschaffen einer physischen Barriere gegen Opsonisierung und Phagozytose |

| Bakterielle Nährstoffe | Siderophoren |

|

| Genetische Variation |

|

Tarnung von molekularen Oberflächenmarkern und Umgehung des Immunsystems |

| Intrazelluläres Überleben |

|

Verhindert die intrazelluläre Zerstörung der Bakterien |

| Typ-III-Sekretionssystem | Injektion | Ermöglicht Bakterien, Toxine in Wirtszellen zu injizieren |

| Entzündliche Reaktion |

|

|