Der Fettstoffwechsel ist die Verarbeitung von Lipiden zur Energienutzung, Energiespeicherung und Produktion von Zellstrukturkomponenten. Der Fettstoffwechsel verwendet Fette aus Nahrungsquellen oder aus Fettspeichern im Körper. Für den Fettstoffwechsel ist eine komplexe Reihe von Prozessen erforderlich, welche Verdauung Verdauung Digestion und Resorption, Resorption und Transport umfassen. Triglyceride werden im Blut durch sogenannte Lipoproteine transportiert, z.B. Chylomikronen, VLDL, LDL und HDL. Im Magen-Darm-Trakt werden Triglyceride durch eine Gruppe von Enzymen namens Lipasen verstoffwechselt. Dort findet eine Vorverarbeitung statt, um hydrophobe Lipide Lipide Fettsäuren und Lipide wasserlöslich zu machen, um Hydrolyse und Weiterverarbeitung zu ermöglichen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

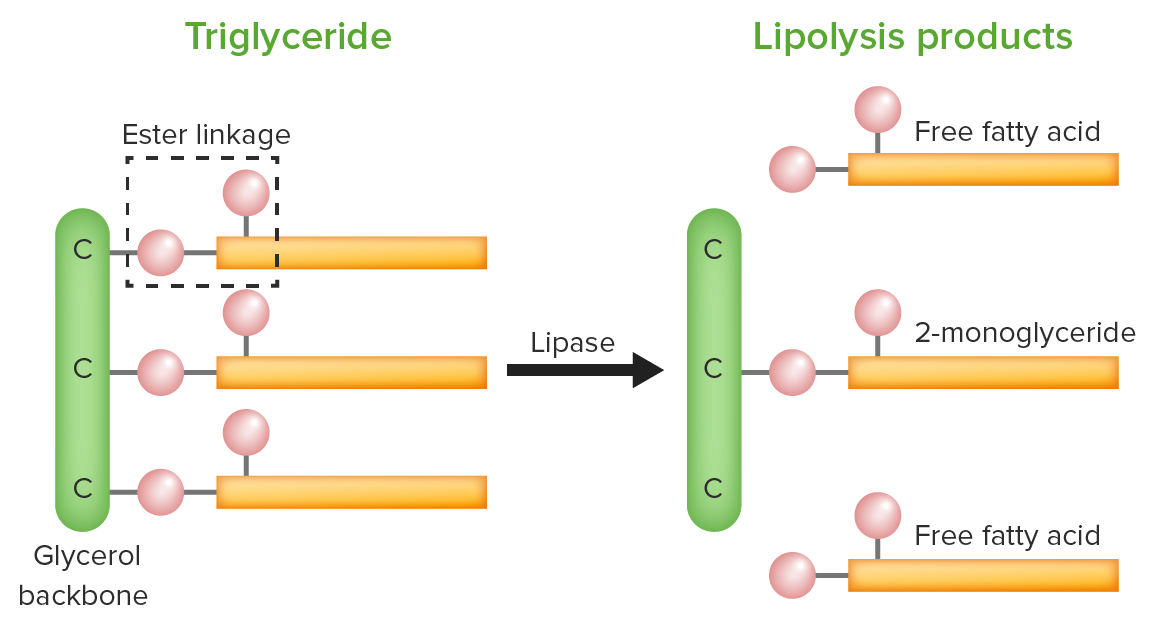

Aufbau eines Triglycerids (Triacylglycerin):

Dargestellt ist die 3-Kohlenstoff-Kette (das so genannte Glycerin-Grundgerüst). Jeder Kohlenstoff ist über eine Esterbindung kovalent an das Carboxyende einer Fettsäurekette gebunden.

Wirkung der Lipase:

Lipase katalysiert die Hydrolyse von Esterbindungen, was zu 2 freien Fettsäuren und einem Monoglycerid führt.

Wirkung von Phospholipase A2:

Phospholipase A2 (PLA2) hydrolysiert die Bindung zwischen der zweiten Fettsäure eines Phospholipids und dem Glycerinrückgrat. Dies führt zu einem Lysophospholipid und einer freien Fettsäure.

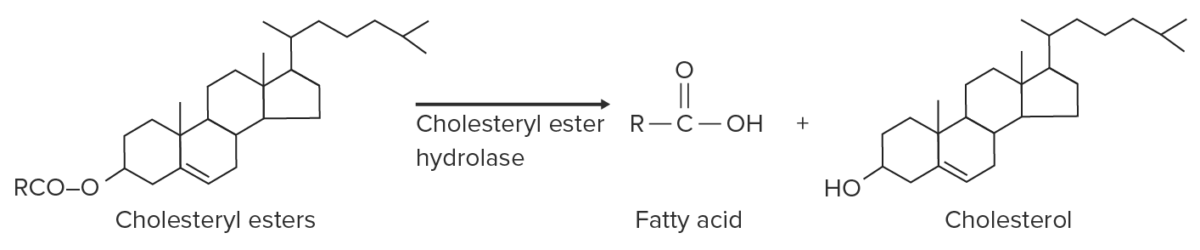

Wirkung der Cholesterinesterhydrolase:

Cholesterinesterhydrolase katalysiert die Hydrolyse von Cholesterinestern zu Cholesterin und einer Fettsäure.

| Lipid | Enzym | Produkte |

|---|---|---|

| Triglycerid | Lipasen | Monoglycerid und 2 FS |

| Cholesterinester | Cholesterinesterhydrolase | Cholesterin Cholesterin Cholesterinstoffwechsel und FS |

| Phospholipide | Phospholipase A 2 | Lysolecithin und eine FS |

Dieses Diagramm zeigt die Aufnahme von kurz- bis mittelkettigen Fettsäuren und großen Fetten im Dünndarm:

Große Fette werden in Mizellen gruppiert, um von den Enterozyten aufgenommen zu werden. Diese Mizellen werden später als Chylomikronen neu verpackt und verlassen die Enterozyten in den Lymphkreislauf. Kurz- bis mittelkettige Fettsäuren gelangen ohne Hilfe in den Pfortaderkreislauf.

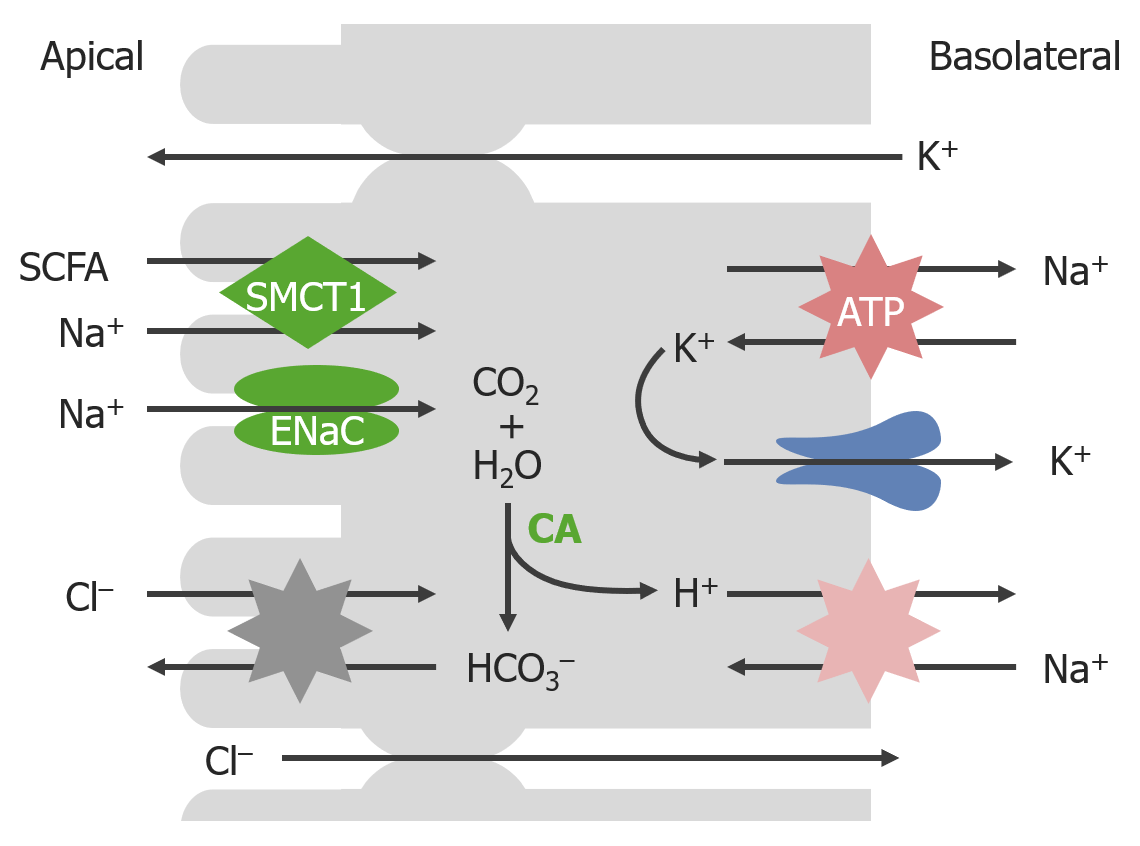

Dieses Diagramm zeigt die Aufnahme von kurzkettigen Fettsäuren (SCFA) im Dickdarm:

SCFA verwenden den SMCT1-Transporter, der vom Natriumgradienten abhängt, welcher von der basolateralen Na+/K+-ATPase erzeugt wird.

ENaC: epithelialer Natriumkanal

Die Lipoproteinstruktur erleichtert den Transport von Lipiden durch das Blut.

Bild : „Chylomicrons contain triglycerides, cholesterol mlecules und other apolipoproteins (protein molecules)“ von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0| Lipoprotein | Ursprung | Komposition | Hauptlipidkomponenten | Apolipoproteine |

|---|---|---|---|---|

| Chylomikronen | Darm |

|

Triglyceride |

|

| VLDL | Leber Leber Leber (Darm) |

|

Triglyceride |

|

| LDL | VLDL |

|

Cholesterin Cholesterin Cholesterinstoffwechsel | B-100 |

| HDL | — |

|

|

Lipogenese bezeichnet den Prozess der Synthese neuer Lipide Lipide Fettsäuren und Lipide, welcher hauptsächlich in der Leber Leber Leber, aber auch in anderen Bereichen des Körpers, stattfindet.

Die Fettsäuresynthese erfolgt im Zytosol Zytosol Die Zelle: Zytosol und Zytoskelett durch mehrere Enzyme Enzyme Grundlagen der Enzyme, die gemeinsamen einen Komplex namens Fettsäuresynthase bilden.

Im Zytoplasma:

Im endoplasmatischen Retikulum:

Acyltransferasen verbinden freie Fettsäuren Fettsäuren Fettsäuren und Lipide (FS) mit einem Glycerin-Grundgerüst, indem sie Esterbindungen herstellen, um sowohl TAGs als auch Glycerophospholipide zu erzeugen. Diese Reaktionen führen zum Verlust eines H2O-Moleküls.

Gemeinsamer Weg:

Die ersten Schritte der Synthese von Triacylglycerin (TAG) und Glycerophospholipiden:

Die erste Fettsäure (FA1) wird durch die Acyltransferase 1 an das erste Kohlenstoffatom von Glycerin-3-phosphat gebunden, wodurch Lysophosphatidsäure entsteht. Die zweite Fettsäure (FA2) wird dann durch die Acyltransferase 2 an das zweite Kohlenstoffatom der Lysophosphatidsäure angehängt, wodurch Phosphatidsäure entsteht. Zur Herstellung eines TAG wird die Phosphatgruppe durch eine Phosphatase vom dritten Kohlenstoff der Phosphatidsäure abgespalten, sodass ein Diacylglycerinmolekül übrig bleibt, und die dritte Fettsäure (FA3) wird dann durch Acyltransferase 3 an das Diacylglycerinmolekül angefügt. Um aus der Phosphatidsäure ein Glycerophospholipid herzustellen, finden mehrere zusätzliche Reaktionen statt, um ein weiteres Molekül an das Phosphat an Kohlenstoff 3 zu binden.

Aufbau von Glycerophospholipiden:

Start ist ein Molekül mit einem Glycerin-3-Phosphat-Grundgerüst. Zwei unpolare Fettsäureketten werden über Esterbindungen an die Kohlenstoffatome 1 und 2 angefügt. Die Phosphatgruppe an Kohlenstoff 3 wird dann mit einer zusätzlichen Gruppe (X) kombiniert, um die verschiedenen Glycerophospholipide zu bilden.

Zur Herstellung eines TAGs:

Synthese von Triacylglycerinen (TAGs):

Die erste Fettsäure (FA1) wird durch die Acyltransferase 1 an das erste Kohlenstoffatom von Glycerin-3-phosphat gebunden, wodurch Lysophosphatidsäure entsteht. Die zweite Fettsäure (FA2) wird dann durch die Acyltransferase 2 an das zweite Kohlenstoffatom der Lysophosphatidsäure angehängt, wodurch Phosphatidsäure entsteht. Die Phosphatgruppe wird durch eine Phosphatase vom dritten Kohlenstoff der Phosphatidsäure abgespalten, sodass ein Diacylglycerinmolekül übrig bleibt. Die dritte Fettsäure (FA3) wird dann durch die Acyltransferase 3 an das Diacylglycerinmolekül angefügt, wodurch das Triacylglycerin (ein Fett oder ein Öl) entsteht.

Zur Herstellung eines Glycerophospholipids:

Synthese von Glycerophospholipiden aus CDP-Diacylglycerin, Mechanismus 1:

In diesem Beispiel wurde der Phosphatidsäure bereits ein CTP-Molekül hinzugefügt, wodurch die hier zu sehende energiereiche Bindung im CDP-Diacylglycerin entstanden ist. Die in dieser Bindung gespeicherte Energie wird verwendet, um die neue Phosphatbindung zwischen der Phosphatidsäure und dem Inositol herzustellen, wodurch das Glycerophospholipid Phosphatidylinositol entsteht. Bei diesem Vorgang wird ein Cytidinmonophosphat (CMP) freigesetzt.

Synthese von Glycerophospholipiden, Mechanismus 2:

In diesem Beispiel wird die „R“-Gruppe (hier Ethanolamin), die der Phosphatidsäure hinzugefügt werden soll, aktiviert. Zunächst fügt ATP der R-Gruppe ein Phosphat hinzu, das sich dann mit CTP verbindet, um das aktivierte Zwischenprodukt (in diesem Fall CDP-Ethanolamin) zu bilden. Anschließend verbindet sich Diacylglycerin mit der aktivierten R-Gruppe und bildet das endgültige Glycerophospholipid (in diesem Fall Phosphatidylethanolamin), wobei Cytidinmonophosphat (CMP) freigesetzt wird.

Lipolyse bezeichnet den Prozess des Abbaus von Lipiden.

Für jede der drei Esterbindungen in einem TAG gibt es eine andere Lipase. Die Lipasen spalten Fettsäuren Fettsäuren Fettsäuren und Lipide ab, indem sie ein H2O-Molekül an die Esterbindung anhängen (Hydrolysereaktion).

Diese Lipasen sind in Adipozyten Adipozyten Fettgewebe: Histologie und Lysosomen zu finden.

Aufspaltung von Triacylglycerinen:

A) Hormonempfindliche Lipase spaltet die erste Esterbindung, wodurch die erste freie Fettsäure (FFA) freigesetzt wird und ein Diacylglycerinmolekül entsteht.

B) Die Diacylglycerinlipase spaltet dann die Esterbindung am zweiten Kohlenstoff, wodurch die zweite FFA freigesetzt wird und ein Monoacylglycerinmolekül entsteht.

C) Schließlich spaltet die Monoacylglycerinlipase die letzte Esterbindung, wodurch der letzte FFA freigesetzt wird und ein Glycerinmolekül zurückbleibt.