Der zerebraler Kortex (Großhirnrinde) ist der größte und am weitesten entwickelte Teil des menschlichen Gehirns und ZNS. Der zerebrale Kortex nimmt den oberen Teil der Schädelhöhle ein und besteht aus vier Lappen unterteilt in zwei Hemisphären, die zentral durch das Corpus callosum verbunden sind. Die Rinde enthält erkennbare Gyri, die durch Sulci getrennt sind. Die Großhirnrinde ist essentiell für das bewusste Erleben von Sinnesreizen und der Planung komplexer Aufgaben und Prozesse.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die Großhirnrinde ist der Teil des Gehirns, der sowohl oberflächlich als auch supratentoriell ist:

Das Großhirn ist der größte Anteil des Gehirns. Es besteht aus grauer Substanz (zerebraler Kortex) und darunterliegender weißer Substanz:

Die embryonale Entwicklung des Großhirns: Beachte die Abstammungslinie ausgehend vom Neuralrohr → Prosencephalon → Telencephalon → Großhirn

Bild: „Brain Vesicle” von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0

Die Lage des Sulcus lateralis, Sulcus centralis und des Sulcus parieto-occipitalis

Bild von Lecturio.

Die mediale Oberfläche der linken Großhirnhemisphäre: Beachte die Lage des Sulcus collateralis, der den Gyrus lingualis vom Gyrus fusiformis trennt, des Sulcus calcarinus, der den Cuneus vom Gyrus lingualis trennt, und des Sulcus parieto-occipitalis, der den Parietallappen vom Okzipitallappen trennt.

Bild von Lecturio.

Das Bild zeigt die Lage einiger Schlüsselstrukturen, jedes der vier Lappen, des Gyrus prä- und postcentralis sowie der Sulci centralis, lateralis und parieto-occipitalis.

Bild: „Lobes of Cerebral Cortex“ von OpenStax Anatomy and Physiology. Lizenz: CC BY 4.0

Die primäre arterielle Versorgung im gesamten Großhirn: Beachte die Bereiche, die von der A. cerebri anterior (ACA) in Blau, der A. cerebri media (MCA) in Gelb und der A. cerebri posterior (PCA) in Rot bedeckt sind.

Bild von Lecturio.

Die Blutversorgung des Gehirns wird aus 2 Quellen gewonnen: 1) die Aa. carotis internae und 2) das vertebrobasiläre System. Diese Quellen verbinden sich zum Circulus Willisii, der hier abgebildet ist. Der Circulus Willisii besteht aus 5 Komponenten, zu denen die A. communicans anterior, die Aa. cerebri anteriores, die Aa. carotis internae, die A. communicans posterior und die Aa. cerebri posteriores (PCA) gehören.

Bild von Lecturio.Der Frontallappen ist der Anteil am weitesten anterior/superior des supratentoriellen Gehirns. Es steuert viele der übergeordneten Funktionen des Gehirns, einschließlich der Motorik, des exekutiven Denkens und der Sprache.

| Name | Lage | Brodmann Nummer |

Funktion |

|---|---|---|---|

| Primär motorischer Kortex | Gyrus praecentralis | 4 | Kontralaterale motorische Kontrolle |

| Prämotorischer Kortex | Anterior zum primären motorischen Kortex | 6 | Programmierung von motorischen Ereignissen; Neurone aktivieren vor primären Motoneuronen |

| Sekundär motorischer Kortex | Rostal des primär motorische Kortex, erstreckt sich über die Facies medialis und superolaterlalis des Lobus frontalis | 6 | Planung komplexer motorischer Bewegungen |

| Präfrontaler Kortex | Anteriore Teil des Frontallappens | 8–14, 24, 25, 32, 44–47 | Olfaktorische und Exekutivfunktion (Problemlösung, Urteilsvermögen, Planung, Verhalten und Emotionen) |

| Frontales Augenfeld | Schnittpunkt des mittleren Gyrus frontalis mit dem Gyrus praecentralis | 8 |

|

| Broca-Gebiet | Gyrus frontalis inferior der dominanten Hemisphäre | 44, 45 | Sprachproduktion (motorische Sprache) |

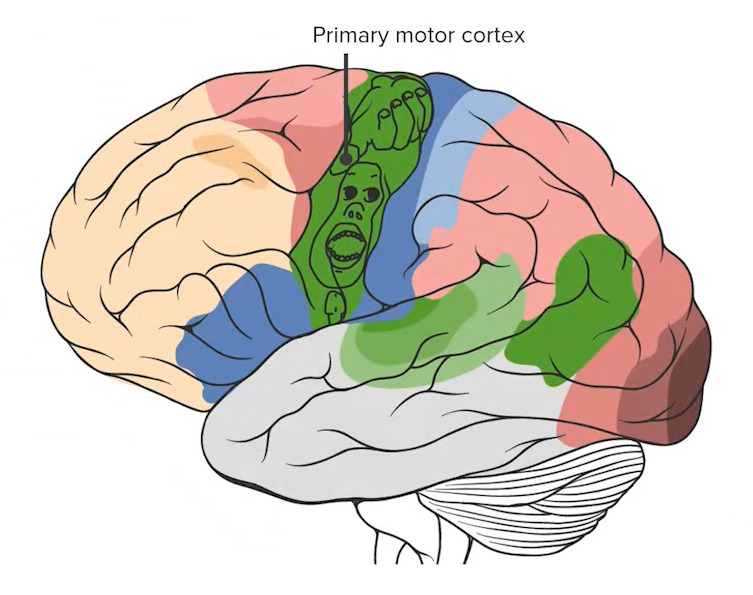

Die Lage des primären motorischen Kortex (die hinterste Struktur des Frontallappens) mit dem überlagerten Homunculus, der die Proportionen des Kortex beschreibt, die der Verarbeitung jeder spezifischen motorischen Funktion gewidmet sind.

Bild von Lecturio.Der Parietallappen liegt posterior zum Frontallappen und superior zum Okzipitallappens. Er ist an Prozessen der Empfindung und des Sprachverständnisses beteiligt.

| Name | Lage | Brodmann Nummer |

Funktion |

|---|---|---|---|

| Primärer somatosensorischer Kortex | Gyrus postcentralis | 3, 1, 2 | Empfängt kontralateralen somatosensorischen Input vom ventralen Ncl. posteromedialis und dem ventralen Ncl. posterolateralis des Thalamus Thalamus Thalamus |

| Parietaler Assoziationskortex | Posterior Parietal | 5, 7 | Stereognose Stereognose Neurologische Untersuchung und Wahrnehmung des kontralateralen Selbst und der Umgebung |

| Wernicke-Gebiet | Gyrus temporalis superior der dominanten Hemisphäre | 22 | Sprachverständnis |

Der primäre somatosensorische Kortex (dunkelblau markiert) markiert die vorderste Region des Parietallappens.

Bild von Lecturio.Der Okzipitallappen ist der am weitesten posterior gelegene Lappen des supratentoriellen Gehirns. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit der visuellen Verarbeitung.

| Name | Lage | Brodmann Nummer |

Funktion |

|---|---|---|---|

| Primärer visueller Kortex | Posteriore Okzipitallappen | 17 | Sehvermögen und Sehschärfe Sehschärfe Augenuntersuchung (Informationen vom Ncl. geniculatum laterale über Radiatio optica) |

| Visueller Assoziationskortex | Extrastriatischer Kortex | 18, 19 | Verarbeitet Informationen in Bezug auf Form, Farbe, Bewegung, Tiefe und räumliche Beziehungen |

Die Lage des primären visuellen Kortex in der hintersten Region des Gehirns im Okzipitallappen.

Bild von Lecturio.Der Temporallappen ist der anteriore/inferiore Anteil des supratentoriellen Gehirns. Er ist an Prozessen des Hörens, Riechens und des Gedächtnisses beteiligt.

| Name | Lage | Brodmann Nummer |

Funktion |

|---|---|---|---|

| Primärer auditiver Kortex Auditiver Kortex Auditives und vestibuläres System | Superiore temporale Ebene im Temporallappen innerhalb des Sulcus lateralis | 40, 41 | Hören |

| Gyrus temporalis medius und inferior | Temporallappen mittlerer und inferiorer Bereich | 20, 21 | Langzeitgedächtnis |

| Gyrus parahippocampalis | Medial gelegen im unteren temporo-okzipitalen Kortex | 34 | Kurzzeitgedächtnis |

| Uncus | Kontinuierlich mit dem Gyrus hippocampalis | 35 | Geruch |

| Gyrus fusiformis | Gyrus occipitotemporalis medialis | 37 | Gesichtserkennung |

Der primäre auditive Kortex, der sich im Temporallappen befindet.

Bild von Lecturio.

Die verschiedenen Gyri im gesamten Gehirn: Beachte den Gyrus parahippocampalis (grün schattiert).

Diese Struktur ist wichtig für die Bildung des Kurzzeitgedächtnisses.

Die verschiedenen Gyri im gesamten Gehirn: Beachte den medialen und den inferioren Gyrus temporalis (beide grün schattiert).

Diese Strukturen sind wichtig für das Langzeitgedächtnis.

Die verschiedenen Gyri im gesamten Gehirn: Beachte den Uncus (grün schattiert).

Dieser ist eine wichtige Struktur des olfaktorischen Systems.