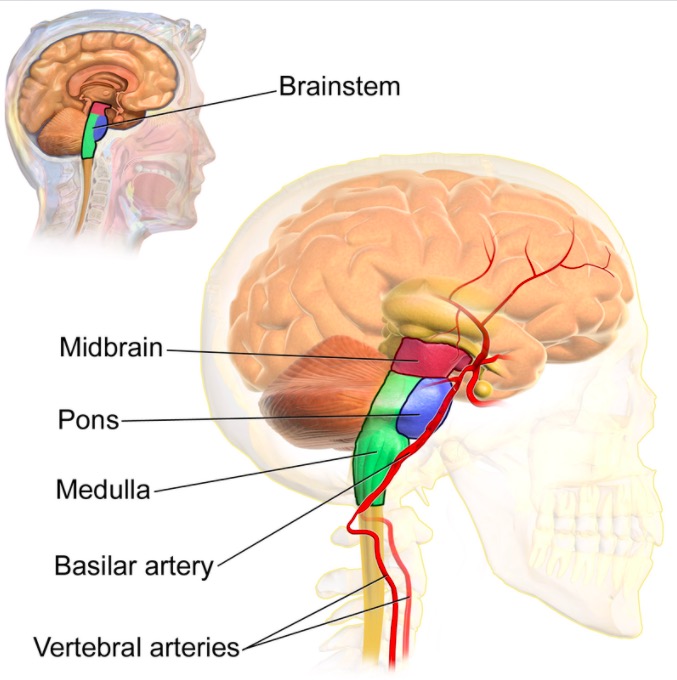

Der Hirnstamm ist eine stielartige Struktur, die das Großhirn mit dem Rückenmark Rückenmark Rückenmark verbindet und aus Mittelhirn Mittelhirn Entwicklung des ZNS, Neurocraniums und Viscerocraniums, Pons und Medulla oblongata besteht. Der Hirnstamm enthält viele Nerven, Bahnen, Reflexzentren und Kerne und dient als wichtige Zwischenstation für sensorische, motorische und autonome Informationen. Alle Hirnnerven Hirnnerven Überblick über die Hirnnerven außer I und II haben ihren Ursprung im Hirnstamm. Der Hirnstamm spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Herz-Kreislauf- und Atemfunktion, des Bewusstseins und des Schlaf-Wach-Rhythmus.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Der Hirnstamm befindet sich in der hinteren Schädelgrube, er liegt im Rhombencephalon Rhombencephalon Entwicklung des ZNS, Neurocraniums und Viscerocraniums nahe dem Clivus des Os occipitale. Er befindet sich zwischen der Medulla spinalis und dem Diencephalon und liegt vor dem Cerebellum. Nach kranial grenzt er an den 3. Ventrikel und den Hypothalamus Hypothalamus Hypothalamus, lateral grenzt er an den Temporallappen. Der 4. Ventrikel befindet sich posterior zum Hirnstamm zwischen ihm und dem Cerebellum. Des Weiteren lässt sich der Hirnstamm in 3 Kompartimente unterteilen.

Lage des Hirnstamms:

In aufsteigender Reihenfolge von der Medulla an der Basis bis zum Pons in der Mitte, die mit dem Mesencephalon am rostralsten Teil des Hirnstamms endet.

3 Abschnitte:

Hirnnerven, die im Hirnstamm entspringen:

Hirnnerven III–IV im Mesencephalon, V–VIII in der Pons und IX–XII in der Medulla oblongata

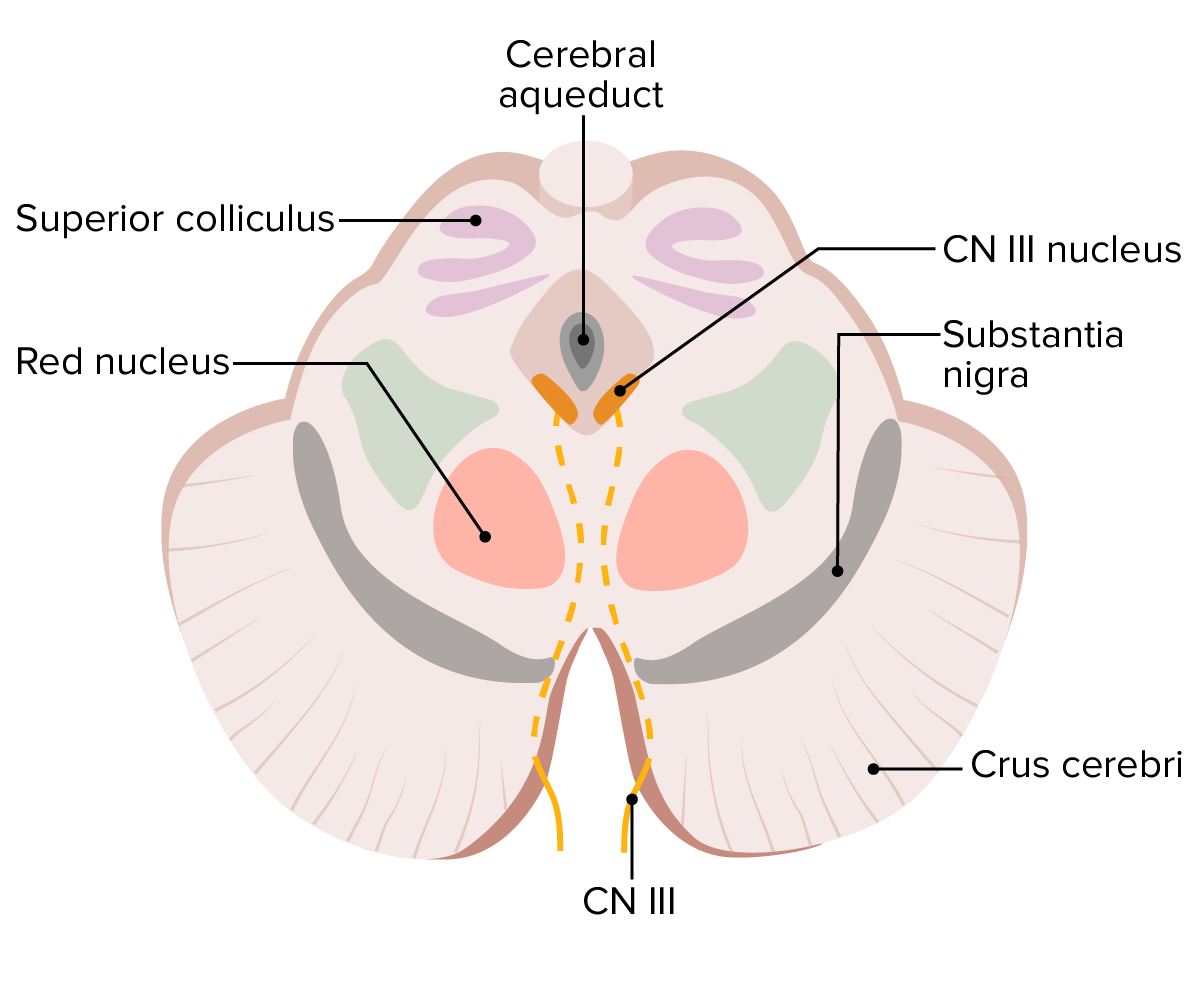

Leitstrukturen des Mesencephalons, einschließlich der Colliculi superiores, des Ncl. ruber, des Crura cerebri, der Substantia nigra, des N. oculomotorius und seines Kerns, sowie des Aquaeductus mesencephali.

Bild von Lecturio.

Querschnitt des Mesencephalons auf Höhe der Colliculi superiores.

Bild: “An anatomical illustration from the 1908 edition of Sobotta’s Anatomy Atlas” von Dr. Johannes Sobotta. Lizenz: Public Domain

Arterielle Versorgung des Mesencephalons:

In Rot Versorgungsgebiet der A. collicularis, in Grün der Aa. thalamoperforans anterior und in Blau die A. chorioidea posterior. Alle diese Gefäße sind Äste der A. cerebri posterior aus der A. basilaris.

Hirnnerven im gesamten Hirnstamm:

4 Hirnnerven, die von den Pons kommen: V, VI, VII und VIII. Alle von diesen stammen aus dem Tegmentum pontis.

Arterielle Versorgung der Pons:

In Rot das Versorgungsgebiet der kurzen Äste der Arteria basilaris, das Versorgungsgebiet die langen peripheren Äste der A. basilaris sowie Äste der A. cerebellaris superior ist in Blau gekennzeichnet und das Gebiet der paramedianen Äste der A. basilaris in Grün.

Arterielle Versorgung der Medulla oblongata:

Der am weitesten mediale Teil, rot dargestellt, wird von der A. spinalis anterior versorgt. Daneben in Blau das Versorgungsgebiet aus den Aa. vertebrales dargestellt. Lateral wird die Medulla oblongata von der A. cerebellaris posterior inferior (PICA), hier in Grün, versorgt.