Der Ellenbogen ist das Scharniergelenk zwischen dem Humerus Humerus Arm und des Radius Radius Unterarm und Ulna Ulna Unterarm. Dieser besteht insgesamt aus 3 Gelenken, die eine funktionelle Einheit bilden. Diese Einheit wird von einer einzigen Gelenkkapsel umschlossen. Der Ellenbogen ist das Bindeglied zwischen den kraftvollen Bewegungen der Schulter und der komplexen Feinmotorik der Hand Hand Hand. Um diese Verbindung herzustellen, umfassen die Bewegungen des Ellenbogens Extension und Flexion sowie Pronation und Supination des Unterarms.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Das Ellenbogengelenk besteht aus drei Teilgelenken, die in einer gemeinsamen Kapsel eingeschlossen sind:

| Gelenk | Gelenkflächen | Gelenktyp | Funktion |

|---|---|---|---|

| Humeroulnargelenk (Art. humeroulnaris) | Einfaches Scharniergelenk |

|

|

| Humeroradialgelenk (Art.humeroradialis) | Eingeschränktes Kugelgelenk | Eingeschränkte Pronation-Supination in Semiflexion | |

| Proximales Radioulnargelenk Proximales Radioulnargelenk Unterarm (Art. radioulnaris proximalis) | Drehgelenk | Pronation-Supination in jedem Grad der Flexion-Extension |

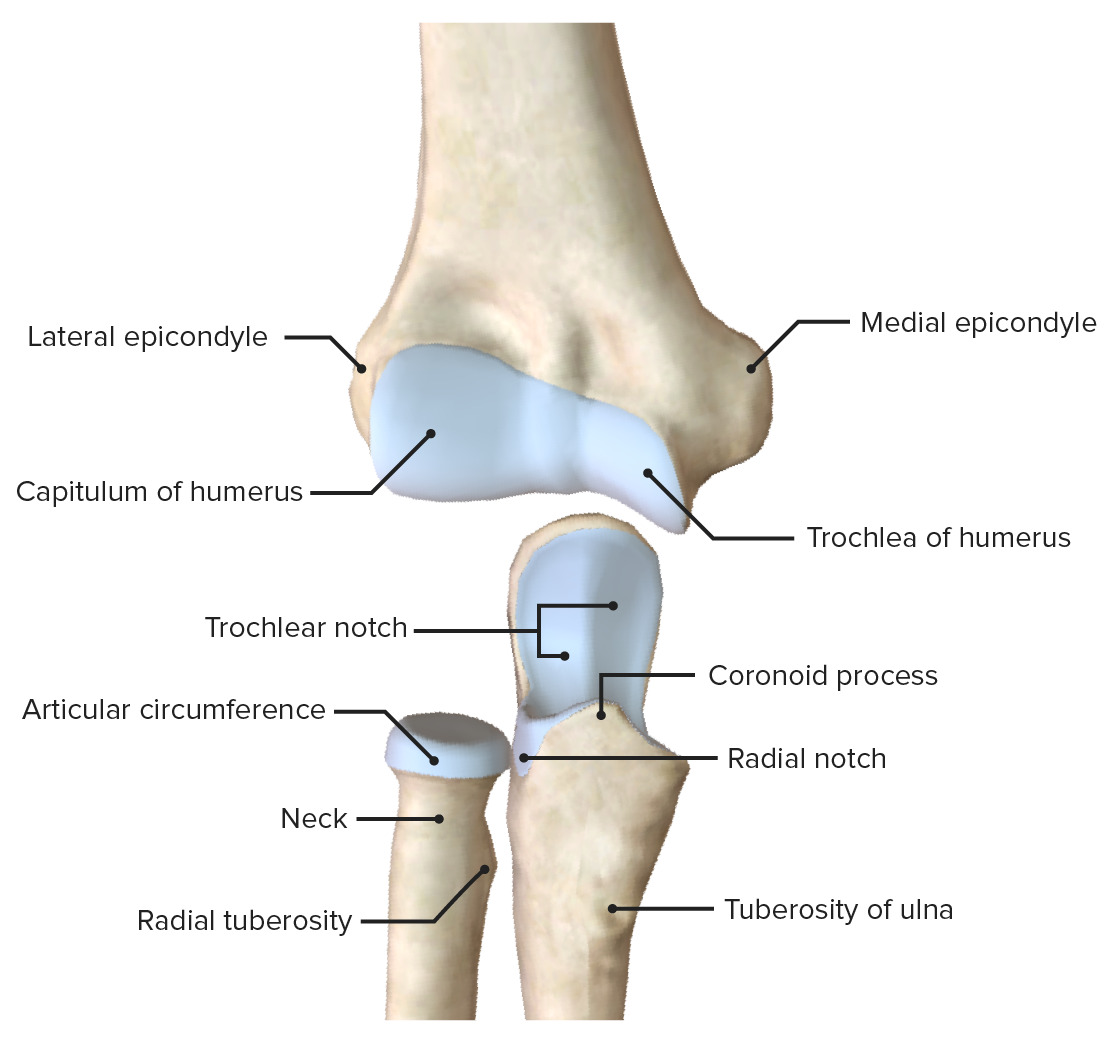

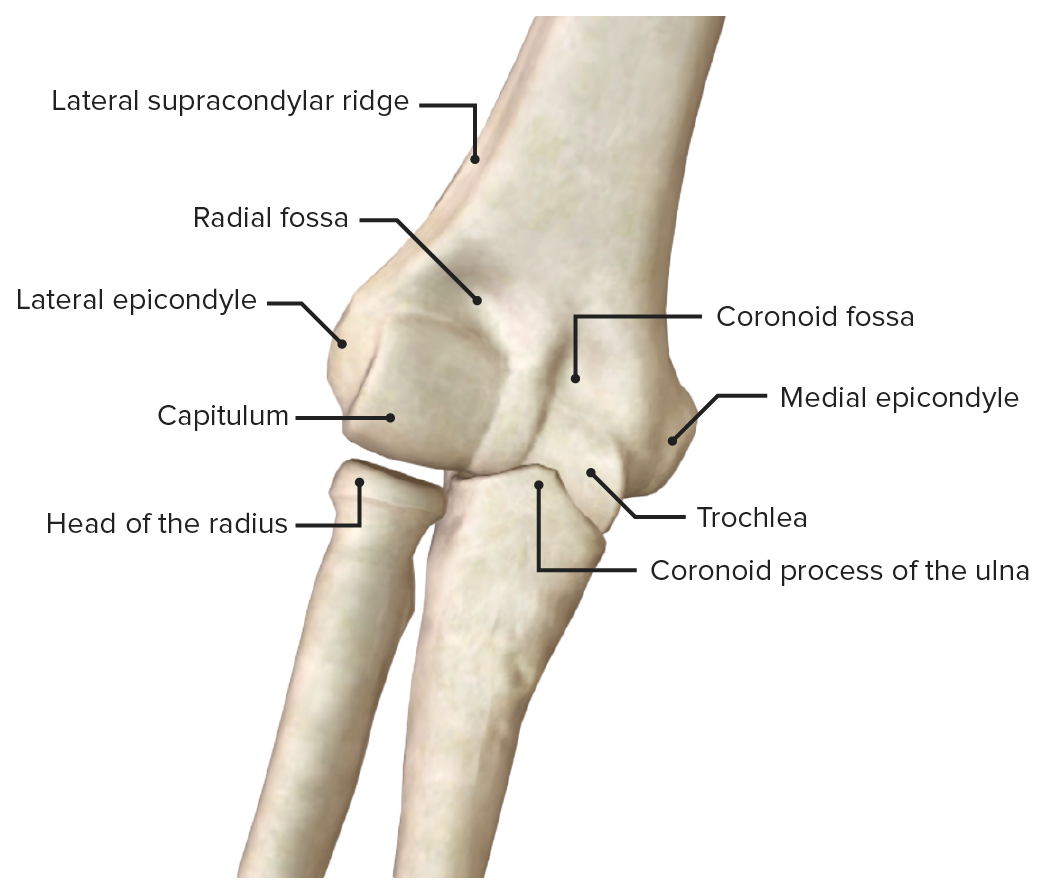

Gelenkflächen des Ellenbogengelenks

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Proximales Radioulnargelenk mit seinem wichtigsten Stützband, dem Lig. anulare radii

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

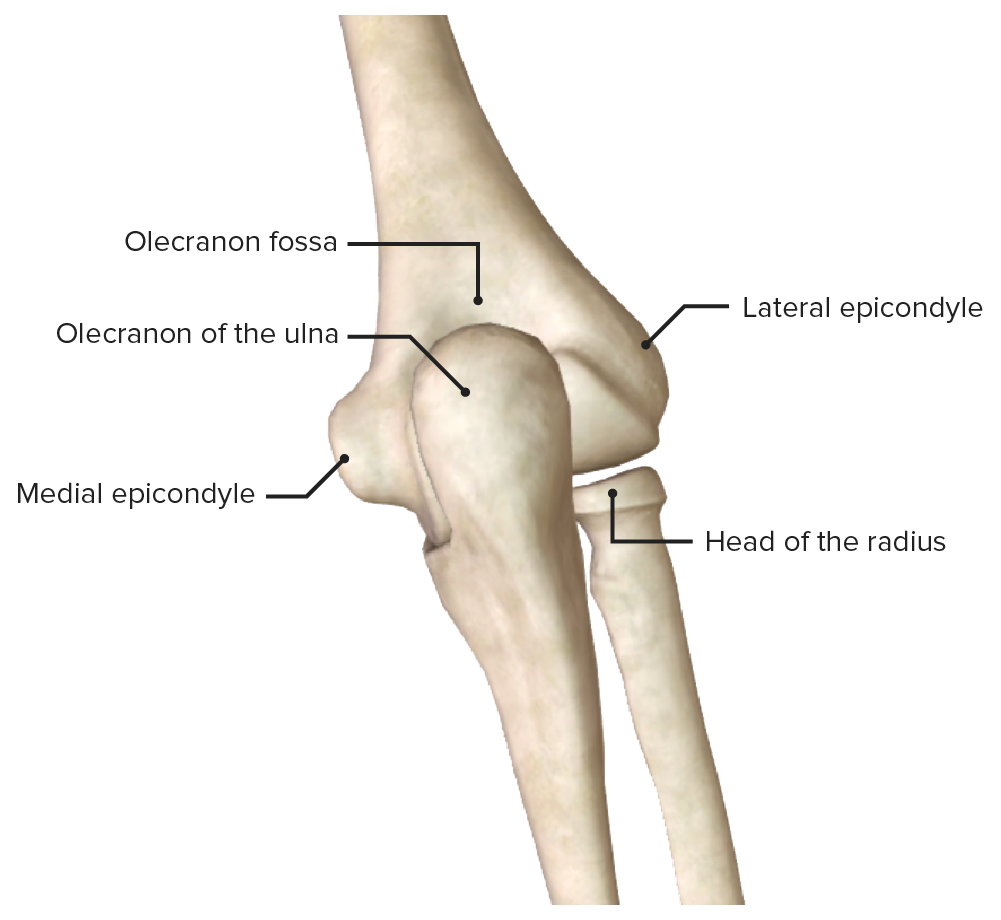

Seitenansicht des Ellenbogens (Humeroulnargelenk) mit dem Olecranon

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Vorderansicht des Ellenbogens (Humeroulnargelenk) mit den Gelenkflächen

Bild von BioDigital , bearbeitet von LecturioDie Ellenbogenkapsel wird von den Bändern des Ellenbogens stabilisiert, insbesondere durch die radialen (lateralen) und ulnaren (medialen) Seitenbänder.

| Band | Verlauf | Funktion |

|---|---|---|

| Lig. collaterale radiale (Außenband) | Stabilisiert das Ellenbogengelenk gegen Varisierung | |

| Lig. collaterale ulnare (Innenband) | Stabilisiert das Humeroulnargelenk gegen Valgisierung | |

| Lig. annulare radii (Ringförmiges Band) | Anterior-posteriore Ränder der Incisura radialis | Umgibt und fixiert das Radiusköpfchen an der Incisura radialis der Ulna Ulna Unterarm |

| Membrana interossea antebrachii | Bindegewebige Verbindung zwischen den Längskanten des Radius Radius Unterarm und der Ulna Ulna Unterarm |

Mediale Ansicht des Ellenbogens mit Darstellung der 3 Anteile des Lig. collaterale ulnare

Bild von Lecturio.

Seitenansicht des Ellenbogengelenks mit Darstellung des Lig. annulare und des Lig. collaterale radiale

Bild von Lecturio.

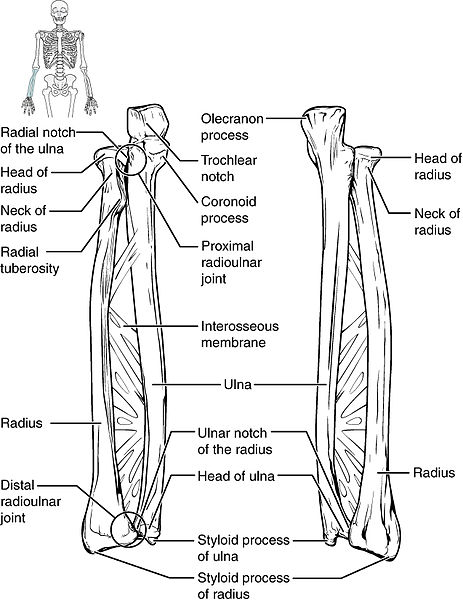

Interossäre Membran der Unterarmknochen

Bild : „Ulna and Radius“ von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0

Die funktionelle Anatomie des Ellenbogens ist aufgrund der Stellung des Gelenks und der beteiligten Gelenke einzigartig. Die Hauptfunktion des Ellenbogens besteht darin, Schulter und Hand Hand Hand zu verbinden und die Hand Hand Hand bei Aktivitäten zu positionieren und zu stabilisieren.

Bewegungsumfang und Bewegungen des Ellenbogengelenks

Bild von Lecturio.Tragewinkel:

Tragewinkel

Bild von BioDigital , bearbeitet von LecturioDie Ellenbogenmuskeln haben ihren Ursprung am Oberarm Oberarm Arm und setzen am Unterarm Unterarm Unterarm an, wodurch die Flexion und Extension des Ellenbogens sowie die Supination und Pronation des Unterarms ermöglicht wird. Die Muskulatur sorgt auch für eine dynamische Stabilisierung des Ellenbogengelenks.

| Muskel | Ursprung | Ansatz | Innervation | Funktion |

|---|---|---|---|---|

| M. brachialis Brachialis Arm | Vorderseite des Humerus Humerus Arm, Septa intermuscularia mediale und laterale | Tuberositas ulnae | N. musculocutaneus (C5–C7) | Flexion des Ellenbogens und hilft bei der Supination |

| M. brachioradialis Brachioradialis Unterarm | laterale Seite des distalen Humerus Humerus Arm | Proc. styloideus radii | N. radialis (C5-7) | Flexion, Semipronation in Unterarmgelenken |

| M. biceps brachii | Caput brave: Processus coracoideus der Scapula; Caput longum: Tuberculum supraglenoidale der Scapula | Tuberositas radii, Lacertus fibrosus | N. musculocutaneus (C5–C6) | Flexion, Supination bei gebeugtem Ellenbogen |

| M. triceps brachii | Caput longum: Tuberculum infraglenoideale; Caput mediale und laterale: hinterer Humerus Humerus Arm | Olekranon der Ulna Ulna Unterarm | N. radialis (C6–C8) | Extension des Ellenbogens |

| M.anconeus | Epicondylus lateralis des Humerus Humerus Arm | Radiale Seite des Olecranons | N. radialis (C7, C8) | Extension, Kapselspanner |

Ventrale Ansicht des rechten Armes

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Ventrale Ansicht des rechten Arms mit den Muskeln des vorderen Kompartiments bei entferntem M. biceps brachii

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Die Extensoren des Ellenbogens: der M. triceps brachii und der M.anconeus

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Posterior-Ansicht des Oberarms mit Darstellung des M. triceps brachii und des M. anconeus

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Nerven des Ellenbogens

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Arterien des Ellenbogens

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Oberflächliche Venen des Ellenbogens

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Venen des Ellenbogens

Bild von BioDigital , bearbeitet von Lecturio

Gefäßversorgung und Innervation des Ellenbogens

Bild von BioDigital , bearbeitet von LecturioIm Folgenden sind häufige Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Ellenbogen aufgeführt: