Viren sind infektiöse, obligat intrazelluläre Parasiten. Sie sind aufgrund fehlender Komponenten nicht in der Lage, sich eigenständig zu vermehren. Der Aufbau von Viren setzt sich zusammen aus einem Nukleinsäurekern (enthält genetische Informationen) und einer ihn umgebenen Proteinhülle (Kapsid). Die Klassifizierung von Viren ist komplex und basiert auf verschiedenen Merkmalen von Viren, darunter Typ und Struktur des Nukleoid-Kerns und des Kapsids, das Vorhandensein einer Hülle, dem Replikationszyklus und dem Wirtsspektrum. Der Replikationszyklus (Vermehrung von Viren) unterscheidet sich zwischen Viren, die Bakterien infizieren (Bakteriophagen), und Viren, die eukaryontische Zellen infizieren. Bakteriophagen haben entweder einen lytischen oder lysogenen Replikationszyklus, während eukaryotische Viren einen definierten 6-stufigen Replikationsprozess haben.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Viren (lat. virus: Schleim, Saft, Gift) sind infektiöse, obligat intrazelluläre Parasiten. Außerhalb der Zelle werden sie Virionen genannt.

Der Aufbau von Viren setzt sich zusammen aus einem Nukleinsäurekern ( Desoxyribonukleinsäure Desoxyribonukleinsäure Die Desoxyribonukleinsäure – Aufbau, Struktur und verschiedene Arten der DNA ( DNA DNA Die Desoxyribonukleinsäure – Aufbau, Struktur und verschiedene Arten der DNA) oder Ribonukleinsäure Ribonukleinsäure Die Ribonukleinsäure – Aufbau, Struktur und verschiedene Arten von RNA ( RNA RNA Die Ribonukleinsäure – Aufbau, Struktur und verschiedene Arten von RNA)), der von einem Proteinkapsid umgeben ist; manchmal sind Viren auch von einer aus Wirtszellmembranen abgeleiteten Hülle umgeben.

Vielfalt der existierenden Viren, mit einigen Merkmalen (Größe, Morphologie)

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Der Aufbau von Viren besteht aus:

Anatomie eines Virus

Bild von Lecturio

Viruskapside können eine (a) schraubenförmige, (b) polyedrische, oder (c) komplexe Form annehmen.

Bild von Lecturio

Einteilung von RNA-Viren:

Viren können auf viele Arten klassifiziert werden. Die meisten Viren haben jedoch ein Genom, das entweder aus DNA oder RNA besteht. RNA-Viren können außerdem durch eine einzel- oder doppelsträngige RNA gekennzeichnet sein. „Behüllte“ Viren sind von einer dünnen Hülle aus Zellmembranen bedeckt (die in der Regel von der Wirtszelle stammt). Viren mit einzelsträngigem Genom sind „positive-sense“-Viren, wenn das Genom direkt als mRNA eingesetzt und in Protine übersetzt wird. Einzelsträngige „negative-sense“-Viren verwenden die RNA-abhängige RNA-Polymerase, ein virales Enzym, um ihr Genom in mRNA umzuschreiben.

Es gibt mehrere Klassifizierungsschemata anhand Merkmalen von Viren, die auf physikalischen Eigenschaften und Replikationsstrategien beruhen.

| Einteilung durch: | Arten |

|---|---|

| Typ und Struktur des Nukleoids |

|

| Struktur des Kapsids |

|

| Vorhandensein einer Hülle |

|

| Replikationszyklus (für Bakteriophagen) |

|

| Andere |

|

Für die Reproduktion wird eine geeignete und lebende Wirtszelle benötigt, weil Viren keinen eigenen Stoffwechsel führen, da sie weder Zytoplasma, Mitochondrien noch Ribosomen besitzen.

Es ist wichtig, zwischen der Replikation von Bakteriophagen (Viren, die Bakterien infizieren) und eukaryotischen Viren (Viren, die eukaryotische Zellen eukaryotische Zellen Eukaryotische versus prokaryotische Zellen infizieren) zu unterscheiden.

Sobald sich ein Virus in einer bakteriellen Wirtszelle befindet, gibt es zwei Replikationswege:

Phasen des lytischen Zyklus

Bild von Lecturio

Darstellung des lysogenen und lytischen Zyklus von Bakteriophagen:

Während des lysogenen Zyklus wird die Bakteriophagen-DNA in das Wirtsgenom eingebaut, das dann an Tochterzellen weitergegeben werden kann. Stressfaktoren für eine Zelle können den Eintritt in den lytischen Zyklus bewirken, in dem sich die Phagen-DNA repliziert, neue Phagenpartikel bildet und die Zelllyse verursacht.

Der Replikationszyklus des Influenzavirus von der Infektion einer Wirtszelle bis zur Freisetzung neu gebildeter Viren

Bild von LecturioViren haben viele Verfahren entwickelt, um ihre genetische Vielfalt zu erhöhen:

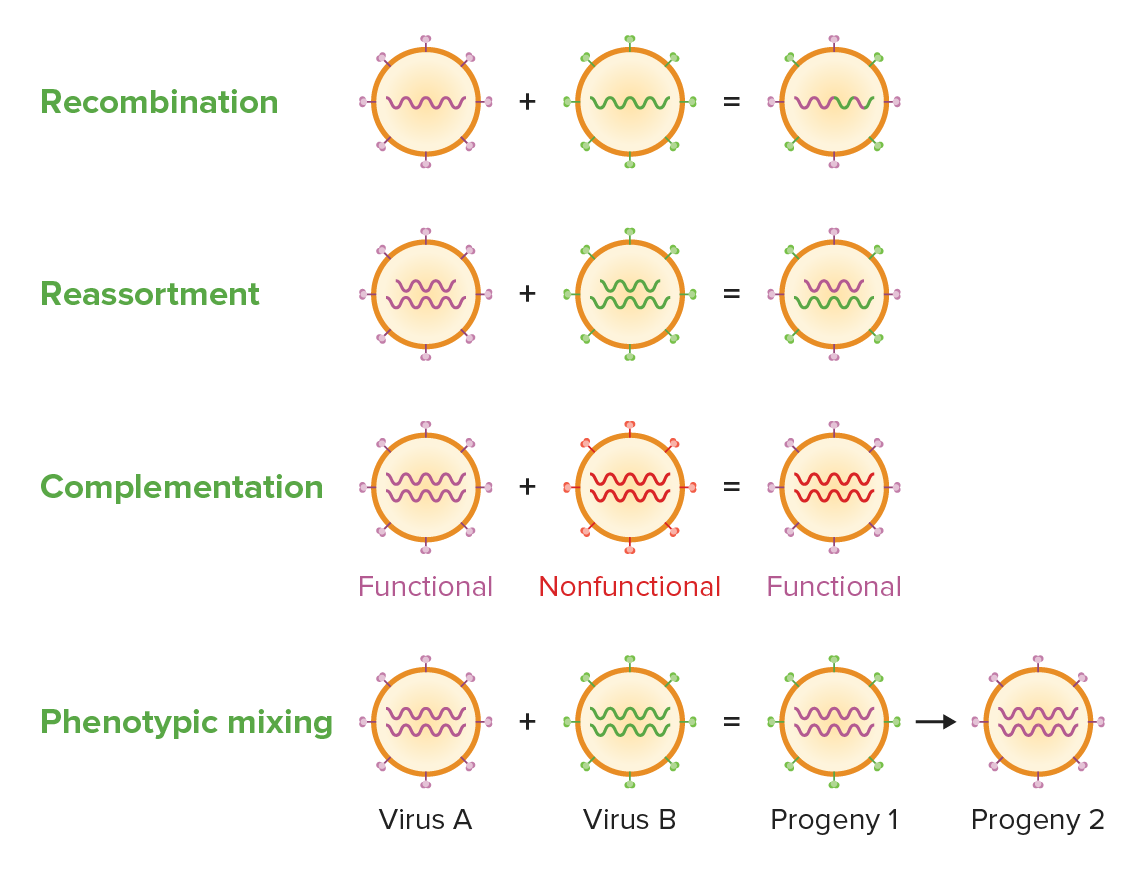

Viren haben verschiedene Strategien zur Erhöhung der genetischen Vielfalt entwickelt, darunter die Rekombination (Austausch von Genen zwischen zwei Chromosomen durch Kreuzung an homologen Regionen), das Reassortment (Austausch von Chromosomensegmenten), die Komplementierung (Austausch von genetischem Material eines funktionalen Virus mit einem nicht funktionalen Virus, um letzteres in ein funktionales umzuwandeln) und die phänotypische Vermischung (Vermischung von zwei viralen Genomen in einer gleichzeitig infizierten Wirtszelle, wodurch Nachkommen mit gemischten Genomen entstehen).

Bild von Lecturio. Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Neben dem Respirations- und Digestionstrakt spielen auch andere Schleimhautoberflächen eine Rolle bei lokaler Virusinfektion. Hierzu gehört beispielsweise der Urogenitaltrakt, welcher die Eintrittspforte für die Papillomaviren darstellt. Weitere Orte für mögliche Eintritte sind z.B. die Konjunktiva der Augen dar.