Das menschliche Nervensystem bzw. seine Bestandteile wiegen insgesamt etwa 2 kg, was etwa 3 % des gesamten Körpergewichts ausmacht. Das Nervensystem ist ein kleines und komplexes System, das aus einem komplizierten Netzwerk von Nervenzellen (oder Neuronen Neuronen Nervensystem: Histologie) und noch mehr Gliazellen (zur Unterstützung und Isolierung) besteht. Man kann sowohl die Funktionen und Aufgaben des Nervensystems als auch seine Anatomie in unterschiedliche Komponenten einteilen. Das Gehirn und das Rückenmark Rückenmark Rückenmark werden als zentrales Nervensystem bezeichnet und die Nervenäste dieser Strukturen werden als peripheres Nervensystem bezeichnet.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

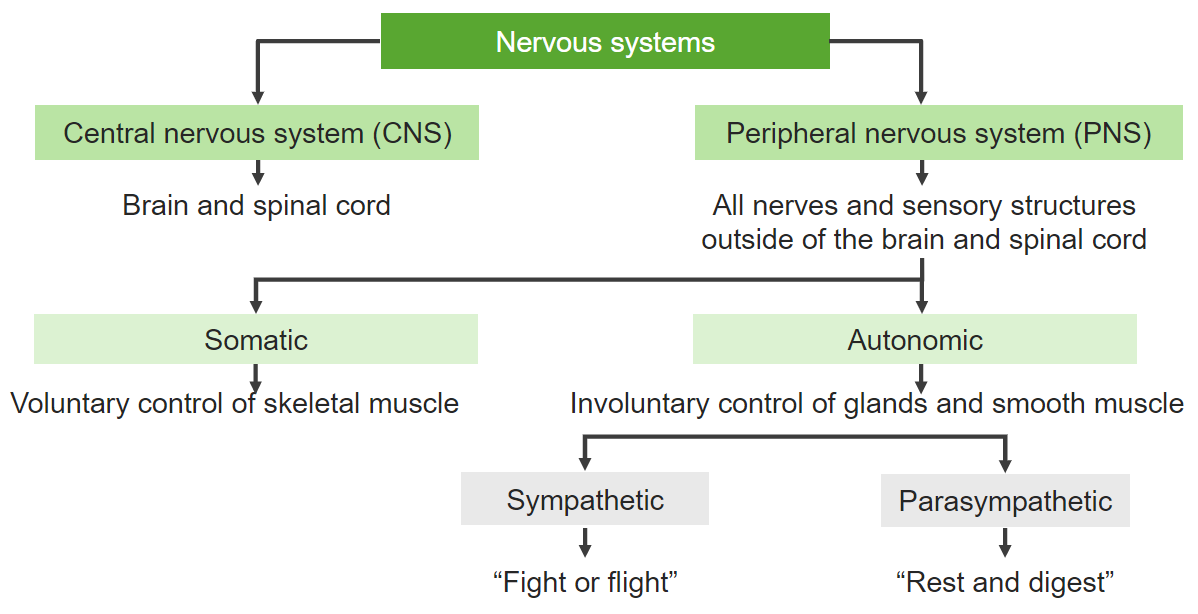

Das Nervensystem des Menschen wird in das zentrale und das periphere Nervensystem unterteilt. Darüber hinaus fungieren das sympathische, parasympathische und enterische Nervensystem als Teile des autonomen Nervensystems.

Zentrales und peripheres Nervensystem

Bild von Lecturio.

Schema, das die anatomischen Unterteilungen des Nervensystems darstellt

Bild von Lecturio.Das ZNS besteht aus Gehirn, Hirnstamm Hirnstamm Hirnstamm, Kleinhirn Kleinhirn Kleinhirn (Cerebellum) und Rückenmark Rückenmark Rückenmark. Jede dieser Strukturen ist von Hirnhäuten und Liquor bedeckt.

Das ZNS ist innerhalb des Schädels und der Wirbelsäule Wirbelsäule Wirbelsäule lokalisiert. Zu diesem System gehören:

Sagittale Ansicht des Gehirns, des Hirnstamms, des Kleinhirns und des proximalen Rückenmarks

Bild von Lecturio.

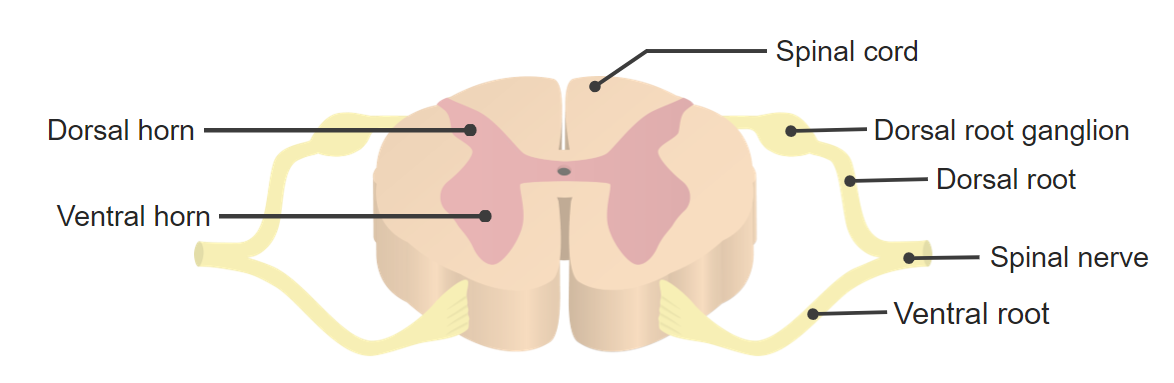

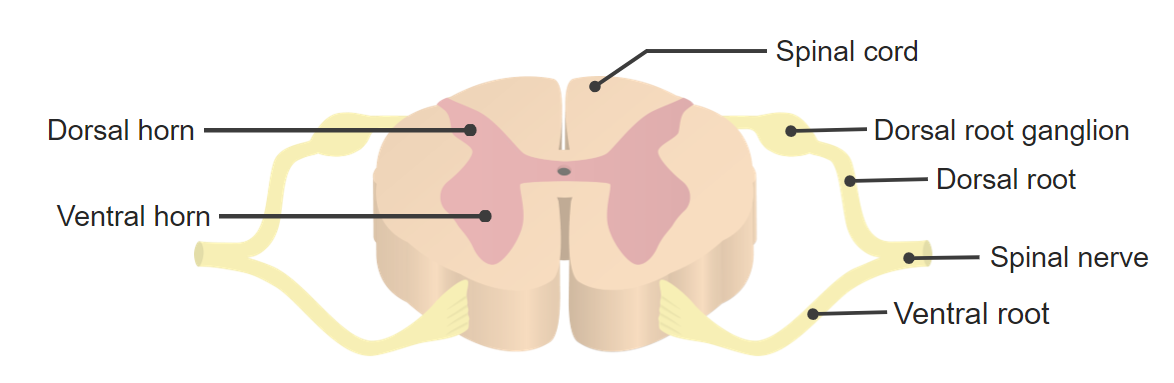

Anatomische Orientierungspunkte des Rückenmarks

Bild von Lecturio.Die Hirnhäute Hirnhäute Hirnhäute (Meningen) bieten eine schützende Hülle für das Gehirn und das Rückenmark Rückenmark Rückenmark. Die Hirnhäute Hirnhäute Hirnhäute (Meningen) bestehen aus:

Das periphere Nervensystem besteht aus neuronalen Komponenten, die sich aus dem ZNS fortsetzen. Es lässt sich in das somatische Nervensystem (SNS) und das autonome Nervensystem (ANS) einteilen, wobei man Anteile von beiden Systemen auch im ZNS wiederfinden kann.

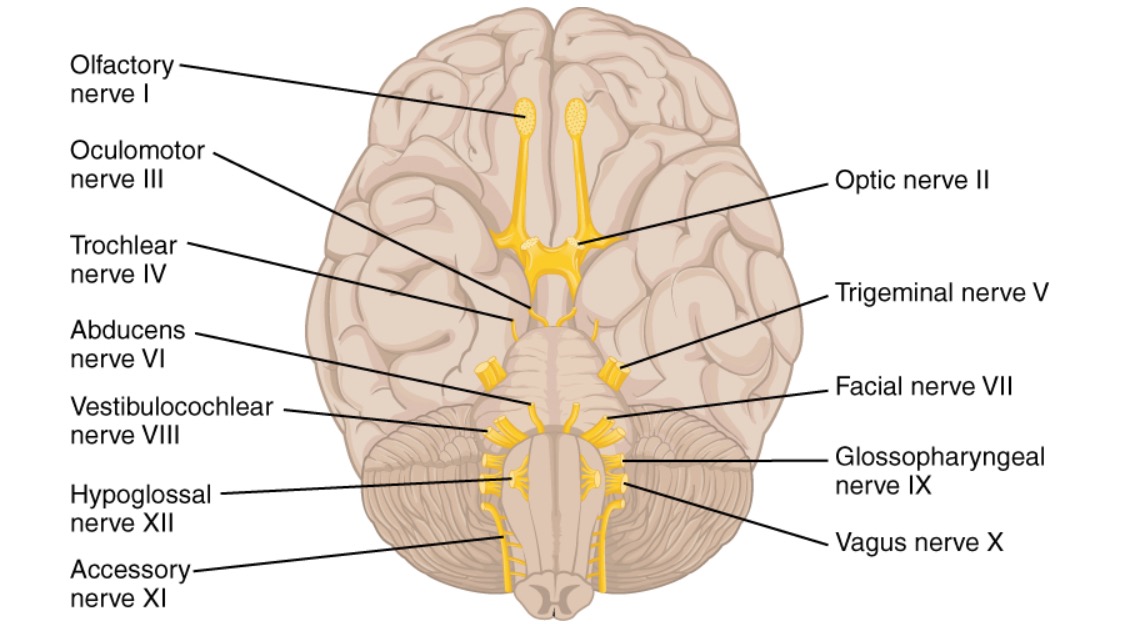

Das SNS besteht aus Hirnnerven Hirnnerven Überblick über die Hirnnerven und Spinalnerven Spinalnerven Rückenmark, die sich außerhalb des ZNS befinden. Es gibt 12 Hirnnerven- und 31 Spinalnervenpaare:

Die 12 Hirnnerven beim Austritt aus dem Gehirn

Bild: „Roots of the

Spinalnerven und ihre Beziehungen zu benachbarten Wirbeln beim Austritt aus der Wirbelsäule

Bild von Lecturio.Aufbau des somatischen Nervensystems:

Anatomische Orientierungspunkte des Rückenmarks

Bild von Lecturio.Funktion des somatischen Nervensystems:

Das autonome Nervensystem (ANS) überwacht und steuert die Funktionen der inneren Organe. Das ANS besteht aus dem parasympathischen und sympathischen Nervensystem. Die Nervenfasern Nervenfasern Nervensystem: Histologie des ANS haben ihren Ursprung im ZNS und bilden Synapsen mit Ganglien in der Peripherie.