I. Ursprung der „Schlüsselgewalt“

Die in § 1357 BGB geregelte „Schlüsselgewalt“ sollte – bei Zugrundelegung des früheren, mittlerweile veralteten Rollenverständnisses – der Ehefrau die Haushaltsführung erleichtern und gleichzeitig dem Schutz des Gläubigers dienen. Denn früher verfügte die Ehefrau, sofern sie als Hausfrau tätig war, über kein eigenes Einkommen.

Trotzdem sollte sie angemessene Rechtsgeschäfte tätigen und dem Gläubiger einen solventen Schuldner bieten können. Daher ordnet die Vorschrift die Mitverpflichtung des Ehegatten für die Rechtsgeschäfte an, ohne dass ein „Handeln im fremden Namen“ oder die Kenntnis des Gläubigers von der Ehe nötig ist.

Heute werden beide Ehegatten durch die Schlüsselgewalt in § 1357 BGB gleichermaßen verpflichtet und berechtigt.

II. Die Vorschrift des § 1357 BGB

Die Vorschrift des § 1357 BGB ist nicht besonders klar formuliert, weshalb auch zahlreiche Funktionen der Vorschrift sehr umstritten sind. Zum besseren Verständnis hilft daher der Blick ins Gesetz:

(1) Jeder Ehegatte ist berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.

(2) Ein Ehegatte kann die Berechtigung des anderen Ehegatten, Geschäfte mit Wirkung für ihn zu besorgen, beschränken oder ausschließen; besteht für die Beschränkung oder Ausschließung kein ausreichender Grund, so hat das Familiengericht sie auf Antrag aufzuheben. Dritten gegenüber wirkt die Beschränkung oder Ausschließung nur nach Maßgabe des § 1412.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben.

III. Verhältnis zum Stellvertretungsrecht

Die „Schlüsselgewalt“ wird innerhalb der Klausur relevant, wenn nach Ansprüchen gegen den Ehepartner gefragt wird, der nicht selbst kontrahiert hat. Zunächst ist mit dem allgemeinen Stellvertretungsrecht der §§ 164 ff. BGB zu beginnen. Dieses bleibt neben § 1357 BGB stets anwendbar. Sofern der Ehepartner bei Abschluss des Rechtsgeschäfts den anderen Ehepartner nicht erwähnt, scheitert eine Stellvertretung an der fehlenden Offenkundigkeit.

Danach kann eine Verpflichtung des Ehepartners aus der eigentlichen Anspruchsgrundlage geprüft werden. Der Ehepartner wird nach der herrschenden Ansicht aufgrund der Rechtsmacht „sui generis“ durch eine gesetzliche Verpflichtungsermächtigung automatisch mitverpflichtet.

IV. Prüfungsschema, § 1357 BGB

Das allgemeine Schema für § 1357 BGB:

- Wirksame bestehende Ehe

- Kein dauerhaftes Getrenntleben

- Kein Ausschluss

- Geschäft zur Deckung des Lebensbedarfs

- Angemessenheit

V. Allgemeine Voraussetzungen für die Anwendung

Grundlegende Voraussetzung der Anwendbarkeit der Vorschrift ist zunächst:

1. Wirksame Ehe

Eine wirksame Ehe gem. §§ 1303-1320 BGB muss bestehen.

2. Kein Getrenntleben

Dann dürfen die Ehepartner nicht gem. § 1357 Abs. 3 BGB getrennt leben. Das „Getrenntleben“ wird in § 1567 BGB legal definiert und sollte daher zur Auslegung herangezogen werden.

3. Kein Ausschluss

Außerdem darf der Ehepartner die Mitverpflichtung nicht gem. § 1357 Abs. 2 BGB ausgeschlossen haben.

4. Geschäft zur Deckung des Lebensbedarfs

Das Geschäft muss nach seiner Art zum Lebensbedarf der Familie gehören. Die unterhaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 1360, 1360a BGB werden dabei zur Auslegung herangezogen. Nach § 1360a BGB zählt dazu alles, was zur Haushaltsführung und der Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse der Ehepartner und der Kinder erforderlich ist, also sog. Bedarfsdeckungsgeschäfte der Familie. Dazu zählt unter anderem:

- Kauf von Nahrung, Kleidung, Einrichtungsgegenständen, Stromlieferverträge

- Buchen von Reisen

- Abschluss von ärztlichen Behandlungsverträgen für die gemeinsamen Kinder

- Kreditverträge zur Finanzierung des Lebensbedarfs

Nicht umfasst sind Grundlagengeschäfte wie z.B. die Kündigung des Mietvertrags oder Geschäfte aus der beruflichen Sphäre wie z.B. Anlagegeschäfte.

Bei ärztlichen Heilbehandlungen eines Partners werden zwei Fälle unterschieden:

- handelt es sich um unaufschiebbare, medizinisch notwendige Maßnahmen, greift die Schlüsselgewalt auch ohne vorherige Abstimmung

- bei besonders teuren, medizinisch nicht notwendig gebotenen Maßnahmen erfolgt keine Mitverpflichtung

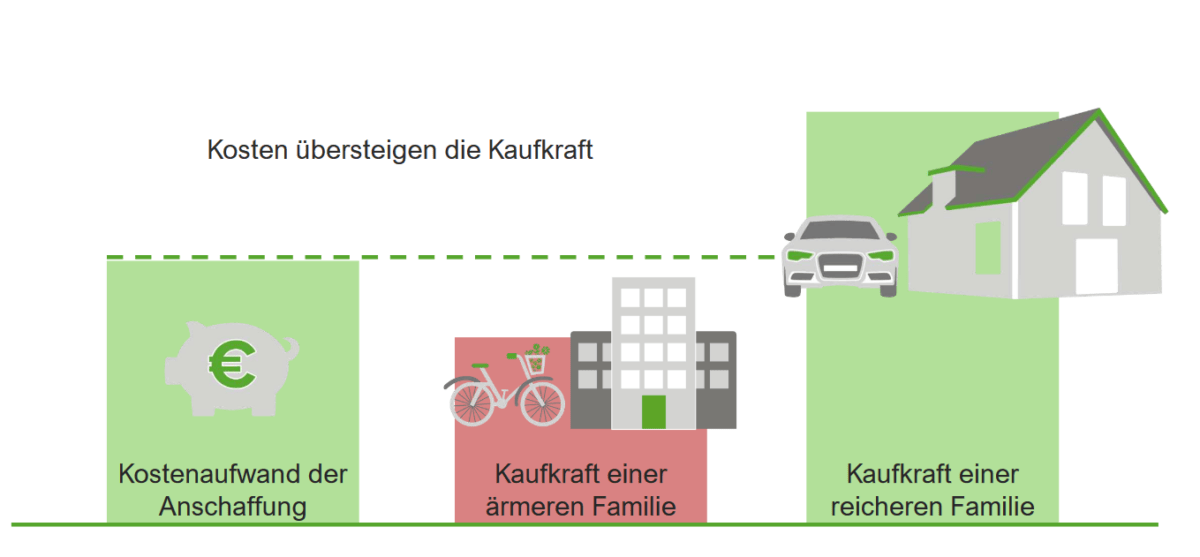

Ausnahmsweise wird bei äußerst teuren, aber notwendigen Behandlungen die Mitverpflichtung des Ehegatten ausgeschlossen, wenn die Kosten über die Vermögensverhältnisse der Familie hinausgehen. Hier wird angenommen, dass die objektiven Umstände erkennen lassen, dass der andere nicht verpflichtet werden soll, § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB.

5. Angemessenheit des Geschäfts

Das Geschäft muss „angemessen“ sein. Durch die Angemessenheitsprüfung sollen zwei Ziele erreicht werden:

- Jeder Ehegatte soll eigenständig seine Aufgaben der gemeinsamen Lebensführung erfüllen können, jedoch nicht zu übermäßigen Dispositionen mit dem Vermögen des anderen berechtigt werden.

- Geschäfte von großer Bedeutung sollen stets auf gemeinsamer Entscheidung basieren

Welche Geschäfte im Einzelfall noch angemessen sind, ist schwer zu beurteilen. Es werden zwei Auffassungen vertreten:

- Angemessen ist ein Geschäft, das gewöhnlich keiner vorherigen Abstimmung der Ehegatten bedarf und das ein Ehegatte typischerweise selbstständig zu erledigen pflegt. Dies wird vom Standpunkt eines objektiven Betrachters durch das Auftreten der Familie nach außen beurteilt.

- Maßgeblich ist der Umfang des Geschäfts. Größere Geschäfte, die ohne weiteres zur Abstimmung zurückgestellt werden könnten, sind unangemessen.

Man muss sich nicht für eine der beiden Ansichten entscheiden. Sie können auch parallel zur Bewertung herangezogen werden, solange die oben genannten Ziele der Einschränkung erfüllt werden.

Merke: Es muss der konkrete, nach außen erkennbare Lebensstil der Familie beachtetet werden, egal ob dieser die eigenen finanziellen Möglichkeiten übersteigt.

VI. Rechtsfolgen

1. Gesamtschuld

Schuldrechtlich haften beide Ehepartner als Gesamtschuldner gem. §§ 421 ff. BGB.

(Sofern ein Ehepartner minderjährig ist, kann er ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters nicht mitverpflichtet werden. Der Minderjährigenschutz geht vor. Andererseits kann der minderjährige Ehepartner den volljährigen Ehepartner mitverpflichten.)

2. Obligatorische Berechtigung des Ehegatten

Umstritten ist die Art der Mitberechtigung des Ehegatten. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass der Ehepartner als Gesamtgläubiger nach § 428 BGB mitberechtigt wird. Die Mindermeinung geht von einer Forderungsgemeinschaft der Ehepartner nach § 432 BGB aus.

3. Dingliche Berechtigung des Ehegatten

Höchst umstritten ist auch die Frage, ob § 1357 BGB auch eine dingliche Wirkung besitzt.

- Nach einer Ansicht entfaltet § 1357 BGB eine dingliche Wirkung mit der Folge, dass der andere Miteigentümer i.S.d. §§ 1008 ff. BGB wird. Dies sei notwendige Konsequenz ihrer gesamtschuldnerischen Haftung.

- Nach einer anderen Ansicht besitzt § 1357 BGB eine dingliche Wirkung nach dem Surrogationsprinzip. Die Gegenstände fallen der Person zu, mit deren Mitteln sie erworben wurden. Dies entspräche dem mutmaßlichen Willen der Ehepartner.

- Nach der herrschenden und vorzugswürden Ansicht hat § 1357 BGB keine dingliche Wirkung. Der Wortlaut „berechtigt und verpflichtet“ spricht eindeutig nur für eine schuldrechtliche Wirkung. Das allgemeine Sachenrecht kommt zur Anwendung, sodass nach den Regeln des „Geschäfts für den, den es angeht“ über § 164 Abs. 1 BGB Miteigentum entstehen kann.

VII. Fazit

Die Vorschrift des § 1357 BGB zu beherrschen lohnt sich für jeden Jurastudenten. Ein Blick ins Gesetz wird leider in der Klausur nur selten reichen, um auf die BGH-Lösung der dinglichen Wirkung über das „Geschäft für den, den es angeht“ zu kommen. Und schließlich lohnt sich das Auswendiglernen gleich doppelt: Einmal fürs Staatsexamen, einmal fürs eigene Privatleben.

Mehr zu § 1357 BGB? Dann schau dir das kostenlose Video von RA Mario Kraatz zur gesetzlichen Verpflichtungsermächtigung (§ 1357 BGB) an!